探索数组的奥秘:唯一化与排列变换的艺术

通过深入探索数组唯一化和排列变换这两个经典问题,我们不仅掌握了具体的算法技巧,更领略了算法设计的艺术之美。这些看似简单的问题背后,蕴含着深刻的计算机科学原理和数学智慧。在人工智能和大数据时代,这些基础算法思想以新的形式继续发挥着重要作用。从推荐系统的排序算法到自然语言处理的序列建模,从数据库查询优化到机器学习特征工程,算法思维始终是技术创新的核心驱动力。正如计算机科学家Donald Knuth所说

引言:当代码遇见美学

在计算机科学的世界里,数组是最基础却也是最强大的数据结构之一。它如同数字世界中的容器,承载着信息的排列与组合。今天,我们将深入探索两个看似简单却蕴含深意的数组操作问题:移除有序数组中的重复项和寻找下一个排列。这两个问题不仅考验着我们对算法效率的把握,更揭示了数据组织中隐藏的规律与美感。

想象一下,你是一位数字艺术家,面对着一排杂乱无章的数字,你的任务是将它们重新排列,创造出既符合规则又具有美感的组合。这不仅仅是技术问题,更是一种艺术形式——一种通过代码表达的数字美学。

第一章:有序数组的唯一化之旅

题目:

给你一个 非严格递增排列 的数组 nums ,请你 原地 删除重复出现的元素,使每个元素 只出现一次 ,返回删除后数组的新长度。元素的 相对顺序 应该保持 一致 。然后返回 nums 中唯一元素的个数。

考虑 nums 的唯一元素的数量为 k ,你需要做以下事情确保你的题解可以被通过:

更改数组 nums ,使 nums 的前 k 个元素包含唯一元素,并按照它们最初在 nums 中出现的顺序排列。nums 的其余元素与 nums 的大小不重要。

返回 k 。

判题标准:

系统会用下面的代码来测试你的题解:

int[] nums = [...]; // 输入数组

int[] expectedNums = [...]; // 长度正确的期望答案

int k = removeDuplicates(nums); // 调用

assert k == expectedNums.length;

for (int i = 0; i < k; i++) {

assert nums[i] == expectedNums[i];

}

如果所有断言都通过,那么您的题解将被 通过。

问题解析与直观理解

给定一个按非严格递增排列的整数数组,我们的任务是原地移除所有重复出现的元素,使得每个元素只出现一次,并保持相对顺序。最终返回唯一元素的数量。

这个问题的核心挑战在于"原地"操作——我们不能使用额外的数组空间,必须在原始数组上直接修改。这就像是在不移动家具的情况下重新整理房间,需要巧妙的策略和精确的操作。

def removeDuplicates(nums):

if not nums:

return 0

# 慢指针,指向当前唯一序列的末尾

slow = 0

# 快指针,遍历整个数组

for fast in range(1, len(nums)):

if nums[fast] != nums[slow]:

slow += 1

nums[slow] = nums[fast]

return slow + 1

双指针法:优雅的舞蹈

上述解决方案采用了经典的"双指针"技术,这是处理数组原地操作问题的利器。让我们深入剖析这个算法的精妙之处:

-

慢指针(slow):代表着"已处理区域"的边界,始终指向当前唯一序列的最后一个元素

-

快指针(fast):探索者角色,遍历整个数组,寻找新的唯一元素

这两个指针如同在数组上演绎一场精心编排的舞蹈:快指针不断前进探索新领域,当发现与慢指针不同的元素时,慢指针向前一步并接纳这个新元素。

示例 1:

输入:nums = [1,1,2]

输出:2, nums = [1,2,_]

解释:函数应该返回新的长度 2 ,并且原数组 nums 的前两个元素被修改为 1, 2 。不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。

示例 2:

输入:nums = [0,0,1,1,1,2,2,3,3,4]

输出:5, nums = [0,1,2,3,4]

解释:函数应该返回新的长度 5 , 并且原数组 nums 的前五个元素被修改为 0, 1, 2, 3, 4 。不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。

题目程序:

#include <stdio.h> // 包含标准输入输出头文件,用于printf等函数

// 函数功能:原地删除有序数组中的重复元素

// 参数说明:nums - 整数数组指针,numsSize - 数组大小

// 返回值:唯一元素的数量

int removeDuplicates(int* nums, int numsSize) {

// 处理空数组的特殊情况

if (numsSize == 0) {

return 0; // 数组为空直接返回0

}

int slow = 0; // 慢指针,指向当前唯一序列的最后一个位置

// 快指针从第二个元素开始遍历(索引1)

for (int fast = 1; fast < numsSize; fast++) {

// 当快指针指向的元素与慢指针指向的元素不同时

if (nums[fast] != nums[slow]) {

slow++; // 慢指针向前移动一位

nums[slow] = nums[fast]; // 将快指针的元素复制到慢指针位置

}

// 如果元素相同,快指针继续前进,慢指针保持不变

}

return slow + 1; // 返回唯一元素个数(索引slow+1)

}

int main() {

// 测试用例1

int nums1[] = {1, 1, 2}; // 初始化测试数组

int expectedNums1[] = {1, 2}; // 期望结果数组

int k1 = removeDuplicates(nums1, 3); // 调用去重函数

// 验证结果

printf("测试1 - 唯一元素数量: %d\n", k1);

printf("当前数组: [");

for (int i = 0; i < k1; i++) {

printf("%d", nums1[i]);

if (i < k1 - 1) printf(", ");

}

printf("]\n");

// 测试用例2

int nums2[] = {0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4};

int expectedNums2[] = {0, 1, 2, 3, 4};

int k2 = removeDuplicates(nums2, 10);

printf("测试2 - 唯一元素数量: %d\n", k2);

printf("当前数组: [");

for (int i = 0; i < k2; i++) {

printf("%d", nums2[i]);

if (i < k2 - 1) printf(", ");

}

printf("]\n");

return 0; // 程序正常退出

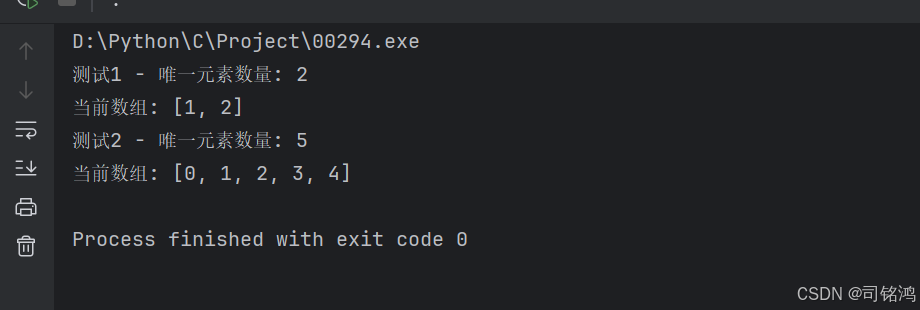

}输出结果:

算法复杂度分析

-

时间复杂度:O(n),其中n是数组的长度。我们只需要遍历数组一次

-

空间复杂度:O(1),只使用了常数额外空间

这种高效性使得算法即使面对最大规模的输入(3 * 10^4个元素)也能轻松应对。

实际应用场景

数组去重在实际开发中有着广泛的应用:

-

数据库查询结果去重

-

日志数据分析中去除重复条目

-

机器学习特征工程中的特征唯一化

-

大数据处理中的预处理步骤

第二章:排列的字典序与下一个排列

题目:

整数数组的一个 排列 就是将其所有成员以序列或线性顺序排列。

例如,arr = [1,2,3] ,以下这些都可以视作 arr 的排列:[1,2,3]、[1,3,2]、[3,1,2]、[2,3,1] 。

整数数组的 下一个排列 是指其整数的下一个字典序更大的排列。更正式地,如果数组的所有排列根据其字典顺序从小到大排列在一个容器中,那么数组的 下一个排列 就是在这个有序容器中排在它后面的那个排列。如果不存在下一个更大的排列,那么这个数组必须重排为字典序最小的排列(即,其元素按升序排列)。

例如,arr = [1,2,3] 的下一个排列是 [1,3,2] 。

类似地,arr = [2,3,1] 的下一个排列是 [3,1,2] 。

而 arr = [3,2,1] 的下一个排列是 [1,2,3] ,因为 [3,2,1] 不存在一个字典序更大的排列。

给你一个整数数组 nums ,找出 nums 的下一个排列。

必须 原地 修改,只允许使用额外常数空间。

排列的数学之美

在深入问题之前,让我们先理解什么是排列的字典序。字典序类似于单词在字典中的排列顺序:比较两个序列时,从第一个元素开始,如果相同则比较下一个,直到找到差异。

例如,对于[1,2,3]的所有排列按字典序排列为:

[1,2,3], [1,3,2], [2,1,3], [2,3,1], [3,1,2], [3,2,1]

问题解析:寻找下一个排列

给定一个整数数组,找出其下一个排列(即字典序比当前排列大的最小排列)。如果当前已经是最大排列,则返回最小排列。

这个问题要求我们必须原地修改数组,且只能使用常数额外空间。这就像是要解开一个数字谜题,需要找到隐藏在排列中的规律。

算法洞察与解决方案

经过数学分析,我们发现下一个排列可以通过以下步骤找到:

-

从后向前查找第一个相邻元素对(i, i+1),满足nums[i] < nums[i+1]

-

如果找不到这样的对,说明当前是最大排列,直接反转整个数组

-

从后向前查找第一个元素j,满足nums[j] > nums[i]

-

交换nums[i]和nums[j]

-

反转从位置i+1到数组末尾的部分

def nextPermutation(nums):

"""

寻找数组的下一个排列(原地修改)

"""

n = len(nums)

if n <= 1:

return

# 步骤1:从后向前找到第一个下降点

i = n - 2

while i >= 0 and nums[i] >= nums[i+1]:

i -= 1

# 如果找到下降点

if i >= 0:

# 步骤2:从后向前找到第一个大于nums[i]的元素

j = n - 1

while j >= 0 and nums[j] <= nums[i]:

j -= 1

# 步骤3:交换这两个元素

nums[i], nums[j] = nums[j], nums[i]

# 步骤4:反转下降点之后的部分

left, right = i+1, n-1

while left < right:

nums[left], nums[right] = nums[right], nums[left]

left += 1

right -= 1

算法原理深度解析

这个算法的美妙之处在于它深刻理解了排列的字典序结构:

-

寻找下降点:字典序增加的关键在于找到一个可以增大的位置。从右向左找第一个下降点,意味着这个点右侧是一个递减序列(已经是这部分能表示的最大值)

-

交换适当元素:将下降点与右侧刚好大于它的元素交换,这样保证了增大幅度最小

-

反转右侧:交换后右侧仍然是递减序列,反转后变成递增序列,使这部分表示最小值

这个过程就像是在数字游戏中寻找下一个密码组合,既需要系统性思维,又需要对数字规律的敏锐直觉。

示例 1:

输入:nums = [1,2,3]

输出:[1,3,2]

示例 2:

输入:nums = [3,2,1]

输出:[1,2,3]

示例 3:

输入:nums = [1,1,5]

输出:[1,5,1]

题目程序:

#include <stdio.h> // 包含标准输入输出头文件,用于printf函数

// 函数功能:交换两个整数的值

// 参数说明:a - 第一个整数的指针,b - 第二个整数的指针

void swap(int* a, int* b) {

int temp = *a; // 创建临时变量存储a的值

*a = *b; // 将b的值赋给a

*b = temp; // 将临时变量(原a的值)赋给b

}

// 函数功能:反转数组中指定范围的元素

// 参数说明:nums - 整数数组指针,start - 起始索引,end - 结束索引

void reverse(int* nums, int start, int end) {

// 使用双指针从两端向中间遍历并交换元素

while (start < end) { // 当起始索引小于结束索引时继续循环

swap(&nums[start], &nums[end]); // 交换起始和结束位置的元素

start++; // 起始索引向右移动

end--; // 结束索引向左移动

}

}

// 函数功能:寻找并实现数组的下一个排列(原地修改)

// 参数说明:nums - 整数数组指针,numsSize - 数组大小

void nextPermutation(int* nums, int numsSize) {

// 步骤1:从后向前查找第一个相邻元素对(i, i+1),满足nums[i] < nums[i+1]

int i = numsSize - 2; // 从倒数第二个元素开始向前查找

while (i >= 0 && nums[i] >= nums[i + 1]) { // 当前元素大于等于后一个元素时继续向前

i--; // 向前移动索引

}

// 如果找到了下降点(i >= 0)

if (i >= 0) {

// 步骤2:从后向前查找第一个大于nums[i]的元素

int j = numsSize - 1; // 从最后一个元素开始向前查找

while (j >= 0 && nums[j] <= nums[i]) { // 当前元素小于等于nums[i]时继续向前

j--; // 向前移动索引

}

// 步骤3:交换nums[i]和nums[j]

swap(&nums[i], &nums[j]);

}

// 步骤4:反转从位置i+1到数组末尾的部分

// 如果没找到下降点(i = -1),则反转整个数组(得到最小排列)

reverse(nums, i + 1, numsSize - 1); // 反转i+1到末尾的部分

}

// 函数功能:打印数组元素

// 参数说明:nums - 整数数组指针,size - 数组大小

void printArray(int* nums, int size) {

printf("["); // 输出左括号

for (int i = 0; i < size; i++) { // 遍历数组元素

printf("%d", nums[i]); // 输出当前元素

if (i < size - 1) { // 如果不是最后一个元素

printf(", "); // 输出逗号和空格

}

}

printf("]"); // 输出右括号

}

int main() {

// 测试用例1

int nums1[] = {1, 2, 3}; // 初始化测试数组1

int size1 = sizeof(nums1) / sizeof(nums1[0]); // 计算数组1的大小

printf("原始数组: ");

printArray(nums1, size1); // 打印原始数组

printf("\n");

nextPermutation(nums1, size1); // 调用下一个排列函数

printf("下一个排列: ");

printArray(nums1, size1); // 打印结果数组

printf("\n\n");

// 测试用例2

int nums2[] = {3, 2, 1}; // 初始化测试数组2

int size2 = sizeof(nums2) / sizeof(nums2[0]); // 计算数组2的大小

printf("原始数组: ");

printArray(nums2, size2); // 打印原始数组

printf("\n");

nextPermutation(nums2, size2); // 调用下一个排列函数

printf("下一个排列: ");

printArray(nums2, size2); // 打印结果数组

printf("\n\n");

// 测试用例3

int nums3[] = {1, 1, 5}; // 初始化测试数组3

int size3 = sizeof(nums3) / sizeof(nums3[0]); // 计算数组3的大小

printf("原始数组: ");

printArray(nums3, size3); // 打印原始数组

printf("\n");

nextPermutation(nums3, size3); // 调用下一个排列函数

printf("下一个排列: ");

printArray(nums3, size3); // 打印结果数组

printf("\n\n");

// 测试用例4

int nums4[] = {1, 3, 2}; // 初始化测试数组4

int size4 = sizeof(nums4) / sizeof(nums4[0]); // 计算数组4的大小

printf("原始数组: ");

printArray(nums4, size4); // 打印原始数组

printf("\n");

nextPermutation(nums4, size4); // 调用下一个排列函数

printf("下一个排列: ");

printArray(nums4, size4); // 打印结果数组

printf("\n");

return 0; // 程序正常退出

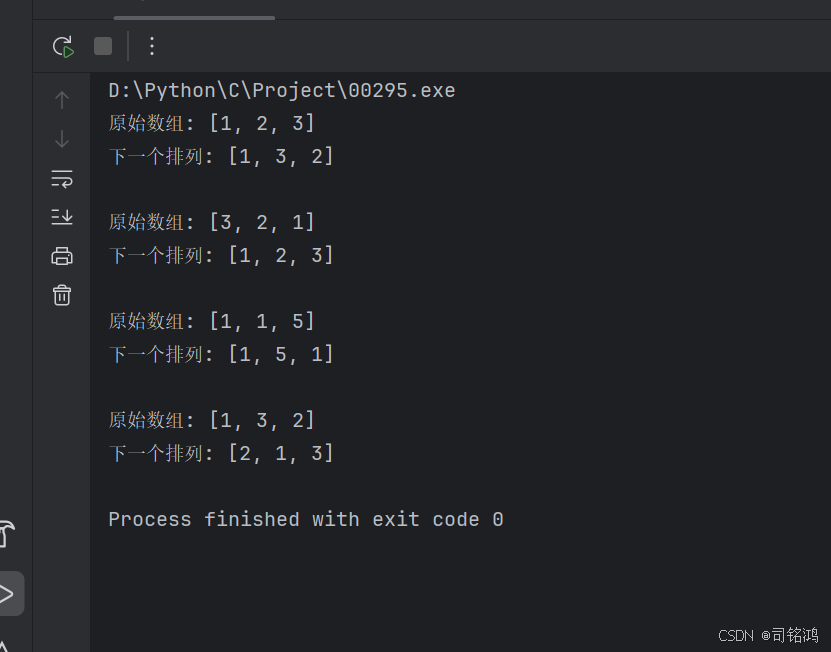

}输出结果:

实际应用价值

下一个排列算法在多个领域有重要应用:

-

组合优化问题中的解空间遍历

-

密码学中的密钥生成

-

游戏开发中的关卡组合生成

-

测试用例的自动化生成

第三章:算法思维的艺术与科学

从具体到抽象:算法设计的哲学

通过分析这两个问题,我们可以提炼出一些通用的算法设计原则:

-

空间约束下的创造力:原地操作要求我们充分发挥想象力,在有限空间中找到高效解决方案

-

指针的魔力:双指针技术是处理数组问题的强大工具,能够在不增加空间复杂度的情况下提高效率

-

发现隐藏模式:许多算法问题都隐藏着数学模式或结构,发现这些模式是解决问题的关键

算法优化思维框架

面对一个新问题时,我们可以遵循以下思维框架:

-

暴力法首先:先思考最直接的解决方案,理解问题本质

-

识别冗余计算:分析暴力法中的重复计算或不必要操作

-

寻找模式与结构:发现输入数据中的隐藏模式或数学结构

-

应用已知范式:考虑是否可以使用已知算法范式(如双指针、贪心、动态规划等)

-

优化与调整:根据问题特性调整和优化现有范式

第四章:代码实现的细节与技巧

边界情况处理

在实际编码中,边界情况的处理往往决定算法的鲁棒性:

python

# 移除重复元素中的边界情况处理

def removeDuplicates(nums):

# 空数组处理

if not nums:

return 0

# 单元素数组处理

if len(nums) == 1:

return 1

# 主算法逻辑

slow = 0

for fast in range(1, len(nums)):

if nums[fast] != nums[slow]:

slow += 1

nums[slow] = nums[fast]

return slow + 1

测试用例设计

全面的测试用例是保证算法正确性的关键:

python

# 测试移除重复元素算法

def test_removeDuplicates():

# 常规测试

nums1 = [1,1,2]

assert removeDuplicates(nums1) == 2

assert nums1[:2] == [1,2]

# 无重复测试

nums2 = [1,2,3]

assert removeDuplicates(nums2) == 3

assert nums2 == [1,2,3]

# 全重复测试

nums3 = [1,1,1]

assert removeDuplicates(nums3) == 1

assert nums3[:1] == [1]

# 空数组测试

assert removeDuplicates([]) == 0

print("所有测试通过!")

第五章:从算法到实际工程的跨越

性能考量与大规模数据处理

当我们将这些算法应用于实际工程场景时,需要考虑更多因素:

-

内存访问模式:原地算法通常具有良好的缓存局部性,这在现代计算机架构中至关重要

-

并行化潜力:分析算法是否可以被并行化以处理更大规模数据

-

稳定性要求:在某些场景下,需要保持元素的相对顺序(如移除重复元素算法)

-

数据类型适应性:算法是否适用于不同的数据类型(整数、浮点数、字符串等)

算法扩展与变种

这两个基础问题有许多有趣的变种:

-

允许最多重复k次:修改移除重复元素算法,允许每个元素最多出现k次

-

从前向后移除重复:尝试从前向后而不是从后向前寻找下一个排列

-

第k个排列:直接计算第k个字典序排列,而不需要逐个生成

-

带约束的排列:在特定约束条件下生成下一个排列

结语:算法的艺术与未来

通过深入探索数组唯一化和排列变换这两个经典问题,我们不仅掌握了具体的算法技巧,更领略了算法设计的艺术之美。这些看似简单的问题背后,蕴含着深刻的计算机科学原理和数学智慧。

在人工智能和大数据时代,这些基础算法思想以新的形式继续发挥着重要作用。从推荐系统的排序算法到自然语言处理的序列建模,从数据库查询优化到机器学习特征工程,算法思维始终是技术创新的核心驱动力。

正如计算机科学家Donald Knuth所说:"算法是计算机科学的灵魂"。掌握算法不仅是为了解决技术问题,更是为了培养一种系统化、结构化的思维方式,这种思维方式能够帮助我们在复杂问题中找到优雅的解决方案。

无论你是初学者还是经验丰富的开发者,希望这篇深入浅出的探索能够激发你对算法之美的欣赏,并在你的编程之旅中提供新的启示和动力。记住,每一个复杂的系统都是由简单的算法构建而成,掌握这些基础构建块,你就能创造出令人惊叹的技术作品。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)