无传感器PMSM马达FOC控制算法详解及应用

htmltable {th, td {th {pre {简介:无传感器永磁同步电机(PMSM)的磁场定向控制(FOC)算法对于提升电动驱动系统的性能和效率至关重要。本篇将深入探讨如何通过数学模型和信号处理技术无传感器地估计电机状态变量,包括转子位置和速度,从而实现高效精确的电机控制。内容涵盖坐标变换、磁场估算、电流及速度控制,并讨论了系统的稳定性和实际应用中可能遇到的挑战。学习这一技术对于提高电动

简介:无传感器永磁同步电机(PMSM)的磁场定向控制(FOC)算法对于提升电动驱动系统的性能和效率至关重要。本篇将深入探讨如何通过数学模型和信号处理技术无传感器地估计电机状态变量,包括转子位置和速度,从而实现高效精确的电机控制。内容涵盖坐标变换、磁场估算、电流及速度控制,并讨论了系统的稳定性和实际应用中可能遇到的挑战。学习这一技术对于提高电动设备的性能和可靠性至关重要,能够帮助推动电动驱动技术的发展。

1. 永磁同步电机(PMSM)工作原理

1.1 PMSM电机的结构组成

永磁同步电机(PMSM)的构造基于同步电机的原理,但具有其独特的特点。一个典型的PMSM电机主要由以下部分组成:

- 定子(Stator) :由硅钢片叠压而成,绕有三相或多相绕组,用于产生旋转磁场。

- 转子(Rotor) :含有永磁材料,如铁氧体或稀土永磁材料,这些材料无需外部电源供电即可产生恒定磁场。

- 轴和支架(Shaft and Bearings) :支撑转子并传递动力的机械结构,包括轴承和轴,它们保证电机在运行时的稳定性和转动的精确性。

PMSM电机内部结构确保了磁场的高效交互,使电机可以在较低的功率消耗下提供高扭矩和良好的速度控制性能。

1.2 PMSM电机的工作特性

PMSM电机的关键特性使其在多种应用场合中受到青睐:

- 高效率和低损耗 :由于永磁材料产生的磁场无需外部电源维持,PMSM能够减少运行时的能量损耗。

- 高功率密度 :相比感应电机,PMSM的尺寸可以更小,但输出更高的功率。

- 良好的控制性能 :结合先进的控制技术,如矢量控制(Field Oriented Control,FOC),PMSM可以实现对电机速度和扭矩的精确控制。

这些特性使得PMSM电机广泛应用于要求高效率、高精度控制的场合,比如电动汽车、工业自动化、航空和航海等领域。

1.3 PMSM电机的工作原理详解

PMSM的工作原理基于电磁感应和电磁力的产生。定子绕组通电后,产生一个旋转磁场,与转子的永磁磁场相互作用,根据洛伦兹力定律,产生机械转矩,使转子跟随旋转磁场同步转动。当电机运行在同步转速时,转子磁场和定子磁场之间保持固定位置关系,同步旋转。

数学上,这可以描述为:

[ e = N \frac{d\Phi}{dt} ]

其中,( e ) 是产生的反电动势,( N ) 是绕组圈数,(\Phi) 是磁通量,(t) 是时间。反电动势与电机的速度成正比,与旋转磁场的速度同步。电机的控制则依赖于精确调节定子电流,从而控制磁场和转矩,实现对电机运动状态的精确控制。

1.4 PMSM电机在实际中的应用领域

由于PMSM电机所具备的独特优势,它在许多高科技领域中找到了广泛的应用:

- 电动汽车(EV) :PMSM电机由于其高效率和高扭矩特性,已成为电动汽车中的首选驱动电机。

- 工业机器人 :对精确控制和高动态响应的需求使得PMSM电机成为工业机器人应用的理想选择。

- 家用电器 :在洗衣机、空调等高效率要求的家用电器中,PMSM电机可以提供稳定的运行和节能的特性。

随着技术的进步和对能效的不断追求,PMSM电机的应用范围预计将会进一步扩大,为未来的技术革新和产业发展提供动力。

通过以上章节的介绍,我们已经对PMSM电机有了初步的了解,从其结构组成到工作特性,再到实际应用,PMSM电机无疑是现代电机技术中不可或缺的一部分。在接下来的章节中,我们将深入了解其控制技术,探索如何最大化利用PMSM电机的潜力。

2. FOC控制算法的基本概念

2.1 FOC算法的发展历程和基本原理

2.1.1 FOC算法的起源和理论基础

FOC(Field Oriented Control)算法,也被称为矢量控制算法,起源于上世纪70年代初。其理论基础是电机的数学模型,特别是交流电机的数学模型。FOC算法将电机的定子电流分解为与转子磁场同步旋转的两相正交电流分量,即磁场定向控制,实现对电机磁通和转矩的独立控制。这种控制方式的理论基础和直流电机控制类似,通过独立调节转矩和磁通分量,达到类似于直流电机的控制效果,大大提高了交流电机的动态性能和效率。

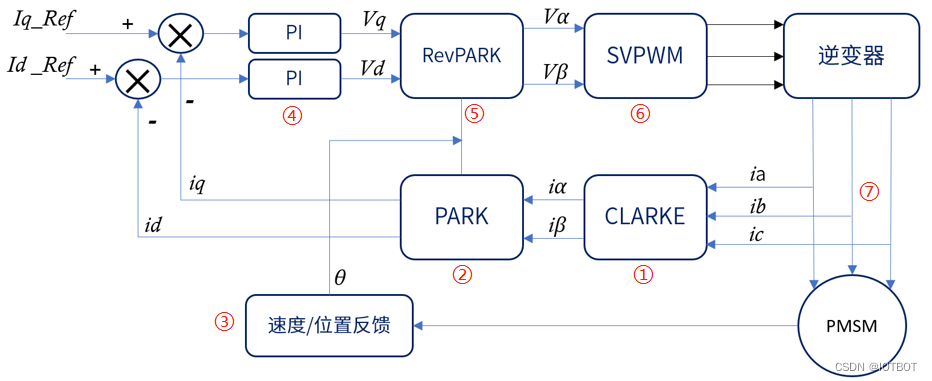

2.1.2 FOC算法的基本组成和工作过程

FOC算法主要由三个关键部分组成:电流调节器、坐标变换和脉宽调制(PWM)。算法的工作过程大致如下:

- 首先通过传感器获取电机的转子位置信息。

- 采集电机的三相电流,并进行克拉克变换和帕克变换,将电流分解到两相正交坐标系(通常为dq坐标系)。

- 在dq坐标系下,将得到的电流分量分别送入电流调节器,与给定值比较,通过PI(比例-积分)调节器输出相应的电压控制量。

- 将调节器输出的电压值进行逆帕克变换和逆克拉克变换,转换回三相电压控制信号。

- 最后,通过PWM技术将三相电压信号输出至电机。

flowchart LR

A[采集电机电流] --> B[进行克拉克变换]

B --> C[进行帕克变换]

C --> D[送入电流调节器]

D --> E[输出电压控制量]

E --> F[进行逆帕克变换]

F --> G[进行逆克拉克变换]

G --> H[生成PWM信号]

H --> I[输出至电机]

2.2 FOC算法的核心要素和关键技术

2.2.1 磁场定向控制的理论依据

磁场定向控制是FOC算法的核心,它需要准确控制转子磁场的定向,即需要准确的转子位置信息。在理想情况下,假设电机的电感为恒定值,忽略铁损和磁滞损耗,转子磁场定向控制可以精确地控制电机的磁通和转矩。在实际应用中,由于电机参数的非线性和电机运行环境的复杂性,转子磁场定向控制需要通过传感器反馈来优化。

2.2.2 FOC算法的关键技术点和优化策略

FOC算法的关键技术点包括转子位置的精确测量、电机参数的准确估计、电流控制环的精确调节等。为提高FOC算法的性能,通常需要进行以下优化:

- 使用高精度的传感器来获取转子位置。

- 实施先进的电机参数辨识技术。

- 调节PI参数,优化电流控制环的响应速度和稳定性。

- 采用自适应或预测控制策略,以应对电机参数变化和外部扰动。

2.3 FOC算法与其他控制方法的对比分析

2.3.1 FOC与传统V/F控制的比较

FOC算法相较于传统的V/F(电压/频率)控制,具有更好的动态性能和效率。V/F控制方法简单,但转矩响应慢,控制精度低。而FOC算法能对电机的磁通和转矩进行独立控制,具有更好的转矩响应和系统稳定性。不过,FOC算法的实现更为复杂,需要更多的计算资源和传感器硬件。

2.3.2 FOC在不同场景下的适用性分析

在要求高动态性能和高能效的应用场合,如电动汽车、精密定位系统、高速机床等,FOC控制是一个更好的选择。它可以在各种负载和速度变化的情况下保持稳定的转矩输出,而且可以实现更小的体积、更轻的重量和更高的能源效率。然而,在成本敏感或控制要求不高的场合,传统V/F控制可能仍然是一个性价比更高的解决方案。

3. ```

第三章:坐标变换(克拉克变换和帕克变换)

坐标变换是电机控制理论中的一个重要环节,尤其在永磁同步电机(PMSM)的矢量控制(FOC)算法中占据核心地位。通过坐标变换,可以将电机的三相定子电流转换为两相(或直接为旋转坐标系下的d-q轴)电流,进而实现对电机的精确控制。本章节旨在详尽介绍坐标变换的数学基础、物理意义以及在FOC算法中的实际应用。

3.1 坐标变换的数学基础和物理意义

3.1.1 坐标变换的数学推导过程

从数学角度分析,坐标变换是将一个向量从一个坐标系转换到另一个坐标系的过程。在电机控制中,以克拉克变换和帕克变换为代表的坐标变换,将三相交流电系统转换为两相直交系统(也称为αβ系统)和直接旋转坐标系统(d-q系统)。

克拉克变换是将三相变量转换为两相静止变量(αβ系统),其变换矩阵定义如下:

| α | | 2/3 -1/3 -1/3 | | A |

| β | = | 0 √3/3 -√3/3 | * | B |

| 0 | | 1/3 1/3 1/3 | | C |

而帕克变换则是将αβ坐标系下的电流转换为旋转的d-q坐标系下的电流,旋转角度为转子位置角θ。其变换矩阵如下:

| d | | cosθ sinθ | | α |

| q | = | -sinθ cosθ | * | β |

这种数学转换的意义在于将电机的电流控制从三个相互耦合的交流分量,简化为两个直流量。这极大地简化了电机控制器的设计,尤其是电流控制环的实现。

3.1.2 坐标变换在电机控制中的作用

在电机控制中,坐标变换不仅是数学上的转换,更是实现解耦控制的关键步骤。通过这种变换,我们可以独立控制电机中的磁通量和转矩,即通过d轴电流控制电机的磁通量,通过q轴电流控制电机的转矩。这种独立控制带来了诸多好处,例如:

- 提高了电机效率,允许在不同的负载条件下精确控制电机的输出。

- 简化了系统设计,尤其是电流控制器的实现,进而可以实现快速动态响应。

- 通过优化控制策略,可以减少电机的损耗,延长电机的使用寿命。

3.2 克拉克变换和帕克变换的详细步骤及实例

3.2.1 克拉克变换的实现方法

克拉克变换可以由以下公式表示:

i_α = i_A - 1/2 * (i_B + i_C)

i_β = (√3/2) * (i_B - i_C)

其中,i_A、i_B、i_C 分别是三相电流值,i_α 和 i_β 分别是变换后的两相电流值。

为了实现克拉克变换,需要在数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)中执行相应的算法。以一个C语言函数为例,可以这样实现:

void clarkTransform(float A, float B, float C, float *alpha, float *beta) {

*alpha = A - (B + C) / 2.0;

*beta = (B - C) * (float)sqrt(3.0) / 2.0;

}

输入参数为三相电流值,输出为两相电流值。需要注意的是,这里的输入电流值需要与系统的采样频率保持一致,以确保转换的准确性。

3.2.2 帕克变换的实现方法

帕克变换的实现需要依赖于电机的实际转子位置角θ,该角度可以通过编码器或者无传感器算法获得。变换公式如下:

i_d = i_α * cosθ - i_β * sinθ

i_q = i_α * sinθ + i_β * cosθ

相应地,C语言中的实现方法可以是:

void parkTransform(float alpha, float beta, float theta, float *d, float *q) {

float cos_theta = cosf(theta);

float sin_theta = sinf(theta);

*d = alpha * cos_theta - beta * sin_theta;

*q = alpha * sin_theta + beta * cos_theta;

}

在实际应用中,为了获得准确的θ值,可能需要通过硬件辅助或软件算法来实现转子位置的实时跟踪。

3.3 坐标变换在FOC算法中的应用

3.3.1 坐标变换在电流控制环节的应用

在FOC算法中,电流控制是核心环节之一。通过克拉克变换将三相电流转换为两相电流,然后利用帕克变换将电流进一步转换到同步旋转坐标系(d-q轴),控制器就可以独立地控制电机的磁通量和转矩。这在快速动态响应和实现精确控制方面至关重要。

3.3.2 坐标变换在速度控制环节的应用

在速度控制环节,坐标变换同样扮演着至关重要的角色。通过坐标变换,可以将电机的转矩和磁通量解耦,从而允许控制器分别对它们进行控制。这种解耦使得控制器可以更为精确地实现转矩和磁通量的控制,进一步对电机的转速进行准确的控制和调节。

在接下来的章节中,我们将深入探讨FOC算法在实际应用中的更多细节,包括电流控制技术、速度控制机制以及系统稳定性和鲁棒性策略,进一步揭示FOC算法在电机控制领域的应用深度和广度。

# 4. 转子位置和速度的软件估计方法

转子位置和速度的准确估计是实现电机精确控制的基础,特别是在无传感器的矢量控制技术中,软件估计技术显得尤为重要。本章节深入探讨了常见的转子位置和速度估计技术,分析了它们的精度和可靠性,并讨论了无传感器控制下电机动态性能的优化策略。

## 4.1 常见的转子位置和速度估计技术

转子位置和速度估计方法的选择直接影响到电机控制系统的性能。常见的估计技术包括使用脉冲编码器和霍尔传感器的传统方法,以及传感器基于软件的估计方法。

### 4.1.1 脉冲编码器和霍尔传感器的比较

脉冲编码器是一种将角位移转换为脉冲信号的装置,通过计算脉冲频率和周期可以估算出转子的位置和速度。霍尔传感器则利用霍尔效应检测磁通密度的变化,进而推断出转子的位置信息。

- **脉冲编码器**的优点在于高精度、高分辨率,且能够提供准确的速度和位置信息。但是,它们通常价格昂贵,且对安装和维护要求较高。

- **霍尔传感器**相对成本较低,结构简单,但其输出信号受温度、电磁干扰影响较大,精度较低。

### 4.1.2 传感器基于软件的估计方法

随着控制算法的发展,传感器基于软件的估计方法逐渐兴起,主要包含基于观测器和模型的估计技术。

- **基于观测器的方法**通常采用卡尔曼滤波器、扩展卡尔曼滤波器或者无迹卡尔曼滤波器,能够从电机的电参数中估计出转子的位置和速度。这种方法的优点是不需要额外的硬件,节省成本,并且减少了硬件故障的可能性。

- **基于模型的方法**如自适应模型参考自适应系统(MRAS)或滑模观测器等,它们根据电机的数学模型和控制输入来估计转子的状态。这类方法对模型的准确性依赖较高,但当模型准确时,可以实现较为精确的估计。

## 4.2 软件估计方法的精度和可靠性分析

传感器的估计方法需要准确的算法和模型支持,否则将会导致系统的不稳定性。估计方法的误差来源和补偿策略是提高软件估计精度的关键。

### 4.2.1 估计方法的误差来源和补偿策略

- **误差来源**主要包括系统噪声、参数变化、非线性因素等。例如,电机参数随温度变化可能会造成估计不准确。

- **补偿策略**通常包括参数校准、滤波算法优化以及实时自适应调整等。例如,可以通过离线校准确定电机参数,然后利用在线自适应算法对参数变化进行补偿。

### 4.2.2 不同估计方法的性能对比

不同估计方法的性能对比需要考虑其对转子位置和速度的估计精度、响应速度、鲁棒性以及算法的复杂性。

- **卡尔曼滤波器**通常可以提供较高的估计精度,但其计算负担较重,需要较多的计算资源。

- **滑模观测器**则提供良好的鲁棒性和快速响应,但可能会引入滑模抖动现象。

## 4.3 无传感器控制下的电机动态性能优化

在无传感器控制系统中,电机动态性能的优化是提升系统整体性能的关键。动态性能优化包括电机启动、加速和稳定运行等过程的控制策略。

### 4.3.1 动态性能优化的基本理论

动态性能优化的基本理论依据是使电机能够在各种运行条件下快速准确地达到所需的位置和速度,同时减少电流的波动和电磁转矩的脉动。

### 4.3.2 实际案例分析和优化效果展示

实际案例通常包括对电机启动过程的优化,以及对不同负载变化下的响应优化等。

- 通过调整PI(比例-积分)控制器的参数,可以优化电机启动过程中的转矩响应,降低电流冲击。

- 对于负载突变情况下的响应优化,需要设计一个快速自适应的控制策略,以保持电机速度的稳定。

在案例中展示优化前后的性能对比图可以帮助读者更好地理解优化的实际效果。例如,通过比较优化前后转速曲线的平滑程度,可以直观地展示动态性能优化的效果。

通过以上章节内容的深入讨论,我们了解了转子位置和速度的软件估计技术,并分析了提高电机动态性能的策略和方法。下一章节将探讨FOC控制中的电流控制技术,这是实现精确电机控制不可或缺的一部分。

# 5. FOC控制中的电流控制技术

电流控制是FOC算法中至关重要的一个环节,负责精确地调节电机绕组中的电流,以达到精确控制电机的目的。本章节将详细介绍电流控制环的设计原理、关键实现步骤以及先进应用案例。

## 5.1 电流控制环的设计原理

### 5.1.1 电流控制环的结构和参数设计

电流控制环通常包括电流传感器、模拟/数字转换器(ADC)、PI调节器、PWM产生器和逆变器五个主要部分。在电机控制系统中,电流控制环扮演着调节电机输入电流的角色,以确保电机按照期望的转矩和速度运行。

电流控制环设计的核心在于选择合适的PI调节器参数,即比例增益(Kp)和积分增益(Ki)。正确的参数设置能够确保电流响应快速而稳定,同时避免过冲和振荡。在参数调整过程中,需要考虑到电机的电气时间常数、转子惯量等因素。

```mermaid

flowchart LR

A[电流传感器] -->|Ia, Ib, Ic| B[ADC]

B --> C[PI调节器]

C --> D[PWM发生器]

D -->|控制信号| E[逆变器]

E --> F[电机绕组]

在设计电流控制环时,首先需要测量电机的静态电感和电阻,之后才能确定合适的PI参数。通常会使用Ziegler-Nichols方法、Cohen-Coon方法或者其他基于经验的公式来估算这些参数。还需要考虑系统的采样周期,这将直接影响控制器的性能。

5.1.2 电流控制环的优化和调整方法

在实际应用中,电流控制环的优化和调整方法包括PI参数的微调以及电流采样误差的校正。一个有效的方法是使用阶跃响应测试,观察电流的变化情况,并据此调整PI参数。例如,如果观察到过冲,可以减小比例增益Kp;如果响应太慢,则可以适当增加Kp或Ki。

电流采样误差校正则涉及补偿ADC转换误差、线路电阻造成的电压降以及电流传感器的非线性误差等。常见的补偿技术包括使用软件滤波器、误差表校准以及动态校准方法。

5.2 电流控制技术的关键实现步骤

5.2.1 电流采样的实现和注意事项

电流采样通常通过电流传感器完成,然后通过ADC转换为数字信号。在实现电流采样时需要注意几个关键点:

- 确保电流传感器的精度和响应速度满足系统要求。

- 选择合适的采样频率,过低可能会导致控制延时,过高则会增加计算负担。

- 在软件中实现滤波算法以减少噪声干扰,如中值滤波、低通滤波等。

5.2.2 PI调节器在电流控制中的应用

PI调节器的实现是电流控制技术的核心,其作用是将电流误差转换为PWM信号来驱动电机。实现PI调节器的关键步骤如下:

- 计算电流环的误差信号:期望电流值(设定点)减去实际测量的电流值。

- 应用PI调节器算法:比例环节(Kp 误差)加上积分环节(Ki 误差的积分)。

- 对PI控制器的输出进行限幅,以防止过调制和保护功率开关器件。

- 将PI控制器的输出转换为PWM信号来控制逆变器。

在实际应用中,为了防止积分饱和和振荡,通常采用带限幅的积分项,以及可能的积分分离策略。

5.3 电流控制技术的先进应用案例

5.3.1 高性能电机驱动器中的电流控制实现

在高性能电机驱动器中,电流控制技术被应用来实现精确的速度和位置控制。例如,在伺服驱动器中,电流环需要对电机的转矩响应进行精确控制以实现高速和高精度的位置跟随。

5.3.2 电流控制技术在特定应用中的创新实践

在特定应用场景下,电流控制技术能够创新性地解决特定问题。例如,在电动汽车的驱动系统中,电流控制技术可以减少电能的损耗,提高续航里程。通过实时调整PWM信号,优化逆变器的工作效率,进而提升整体驱动系统的性能。

综上所述,电流控制技术在FOC系统中起着至关重要的作用。理解并掌握电流控制环的设计原理、关键实现步骤以及在特定应用中的创新实践,对于提高整个电机驱动系统性能至关重要。

6. FOC系统的速度控制机制

在现代电机驱动系统中,准确而快速的速度控制是确保机械性能和能效的关键因素。基于场向量控制(FOC)技术的系统,能够提供高级别的速度和扭矩控制精度,这对于那些需要精确速度控制的应用领域至关重要。本章节将深入探讨FOC系统速度控制机制的核心要素,包括速度控制环的设计、关键技术问题以及实际应用中遇到的挑战。

6.1 速度控制环的构建和调整

速度控制环是电机控制系统的核心部分之一,负责实现电机的稳定运行和速度的精确调整。

6.1.1 速度控制环的基本组成

一个标准的FOC系统速度控制环通常包括以下几个主要组成部分:

- 速度测量模块:负责获取电机当前的速度信息,这些信息可以来自传感器或者通过软件估算获得。

- 速度控制器:通常使用PI(比例-积分)控制器实现对速度误差的处理和补偿。

- 转矩控制器:该部分将速度控制器的输出转换为电机的电枢电流参考值,以便产生相应的电磁转矩。

- 电机模型:根据电机的电气特性,将电枢电流参考值转换为电机的运行状态。

6.1.2 速度控制环的参数优化策略

优化速度控制环需要仔细调整PI控制器的参数,以达到期望的性能指标,如稳定性和响应速度。优化的常见策略包括:

- Ziegler-Nichols方法:通过实验获取系统的临界响应,从而估计PI参数。

- 软件模拟:在仿真环境中测试不同的PI参数设置,观察响应曲线,并进行微调。

- 自适应控制:使用自适应算法根据运行条件自动调整PI参数,以适应不同的负载和环境变化。

6.2 速度控制的关键技术问题与解决办法

在电机控制系统中,速度控制往往伴随着一系列的技术挑战。

6.2.1 转矩脉动和振动抑制的方法

转矩脉动会导致电机产生振动,影响运行平稳性和精度。为解决这一问题,可以采取以下措施:

- 优化PWM调制策略:通过改变PWM波的频率和宽度,减少电磁转矩的脉动。

- 使用高级控制算法:例如采用滑模控制、重复控制等算法来减少或消除转矩脉动。

6.2.2 负载变化下的速度稳定性保障

在负载突变的情况下,电机速度可能会出现波动。为了保持速度稳定,可以采用以下方法:

- 实时监测负载:通过传感器不断监测电机所受的负载变化,并实时调整控制参数。

- 引入前馈控制:将负载变化信息作为前馈量加入控制系统中,实现快速响应和补偿。

6.3 FOC速度控制在实际应用中的挑战

在工业应用中,FOC速度控制面临一系列挑战,这些挑战来自于对控制精度和响应速度的要求。

6.3.1 工业应用中的控制精度和响应速度要求

为了达到高精度和快速响应的要求,控制策略需要不断地进行优化。例如:

- 使用多级控制架构:将控制分成不同的层级,以实现更细致的控制。

- 运用实时系统:采用实时操作系统(RTOS)以保证控制算法的及时执行。

6.3.2 速度控制技术的未来发展趋势

随着技术的发展,速度控制技术将向着更加智能化和自主化的方向发展。一些潜在的发展趋势包括:

- 机器学习和人工智能:通过机器学习算法对电机的运行数据进行分析,预测并优化控制策略。

- 无传感器控制:通过软件算法完全替代硬件传感器,进一步提高系统的稳定性和可靠性。

在上述章节中,通过逐步深入的技术分析,展示了FOC系统的速度控制机制所涉及的关键环节。这些内容不仅是理论的阐述,更包含了实际操作的技术指导和未来发展的前瞻。

简介:无传感器永磁同步电机(PMSM)的磁场定向控制(FOC)算法对于提升电动驱动系统的性能和效率至关重要。本篇将深入探讨如何通过数学模型和信号处理技术无传感器地估计电机状态变量,包括转子位置和速度,从而实现高效精确的电机控制。内容涵盖坐标变换、磁场估算、电流及速度控制,并讨论了系统的稳定性和实际应用中可能遇到的挑战。学习这一技术对于提高电动设备的性能和可靠性至关重要,能够帮助推动电动驱动技术的发展。

更多推荐

已为社区贡献11条内容

已为社区贡献11条内容

所有评论(0)