Microbiome | 北大吴晓磊/聂勇组:人工神经网络预测活性污泥微生物群落组成

导读:活性污泥(AS)系统是污水处理的核心技术,其微生物群落结构与污水处理性能密切相关,根据环境条件和操作参数准确预测AS系统的微生物群落结构对于调控控制参数、优化污水处理过程具有至关重要的作用。近日,Microbiome杂志刊发了北京大学工学院吴晓磊、聂勇课题组利用人工神经网络(ANN)预测AS系统微生物群落组成的科研成果。该研究准确预测了全球AS系统微生物群落结构和功能,揭示了微生物类群的可预

导读:活性污泥(AS)系统是污水处理的核心技术,其微生物群落结构与污水处理性能密切相关,根据环境条件和操作参数准确预测AS系统的微生物群落结构对于调控控制参数、优化污水处理过程具有至关重要的作用。近日,Microbiome杂志刊发了北京大学工学院吴晓磊、聂勇课题组利用人工神经网络(ANN)预测AS系统微生物群落组成的科研成果。该研究准确预测了全球AS系统微生物群落结构和功能,揭示了微生物类群的可预测性规律,并基于预测模型识别了对微生物群落结构和功能比较重要的环境因子。

利用人工神经网络预测污水处理厂微生物群落组成

Predicting microbial community compositions in wastewater treatment plants using artificial neural networks

Article, 2023-04-28, Microbiome, [IF 16.837]

DOI:https://doi.org/10.1186/s40168-023-01519-9

原文链接:

https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-023-01519-9

第一作者:刘晓楠

通讯作者:吴晓磊(xiaolei_wu@pku.edu.cn)、聂勇(nieyong@pku.edu.cn)

主要单位:北京大学工学院 、北京大学海洋研究所、北京大学生态研究中心

摘要

污水处理厂(WWTP)的活性污泥(AS)是世界上最大的人工微生物生态系统之一,其微生物群落与污水处理厂的性能密切相关。然而,如何预测其群落结构仍不清楚。在这里,我们使用人工神经网络(ANN)来预测从世界各地污水处理厂收集的AS系统的微生物组成。结果显示,香农-维纳指数的预测准确率R21:1达到60.42%,至少10%样本中出现的和核心分类群中出现的扩增子序列变体(ASV)的平均R21:1分别为35.09%和42.99%。并且ASV的可预测性与其相对丰度和出现频率呈显著正相关,但与潜在迁移率呈显著负相关。此外,使用ANN模型也可以很好地预测AS系统中的主要功能类群,如硝化菌、反硝化菌、聚磷菌(PAOs)、聚糖菌(GAOs)和丝状菌,其测试R21:1在32.62%到56.81%之间。环境因子的重要性权重分析结果显示,进水中是否含有工业废水(IndConInf)对AS系统微生物群落的丰度预测很重要,尽管其在Mantel检验分析中与ASV丰度的相关性较弱,这表明ANN模型可能会突出一些使用传统方法无法识别的重要环境因子。该研究通过预测AS系统的微生物群落更好地了解了影响其微生物群落的因素,这有助于更好地改善操作参数和控制群落结构。

引言

全球每年产生约3600亿立方米的废水,其中约60%在排放前被处理。活性污泥(AS)法是当前污水处理工艺的核心技术,AS系统处理污水的能力主要来源于其中的微生物行使的多种生物化学代谢功能,其微生物群落结构很大程度上直接决定了AS处理污水的性能。因此,准确预测AS系统的微生物群落结构和功能,挖掘影响微生物群落结构和功能的因素,将为污水处理系统的参数设计、优化和稳定运行提供合理的建议。污水中含有多种复杂的有机物质,导致AS系统中的微生物表现出较高的生物量和巨大的多样性。此外,在世界范围内,AS系统的微生物群落结构也具有较大的差异。全球AS群落总共包含约10亿个细菌物种,但其核心细菌群落仅由28个操作分类单元(OTU)组成。AS系统中微生物群落的巨大分类多样性和可变性对预测其结构和功能提出了重大挑战,已有研究尚未发现通过污水处理厂(WWTP)的设计参数和环境数据准确预测AS系统中的微生物群落。此外,在以前的研究中没有关注微生物类群的可预测性规律,而这些规律对于更深入地理解和控制微生物群落结构和功能至关重要。该研究以来自于全球的AS样本为研究对象,构建了AS系统微生物群落结构和功能的预测方法,发掘了AS系统微生物类群的可预测规律,并分析了环境因子在预测模型中的重要性。

结果

AS系统微生物群落结构综述

AS系统微生物群落结构综述

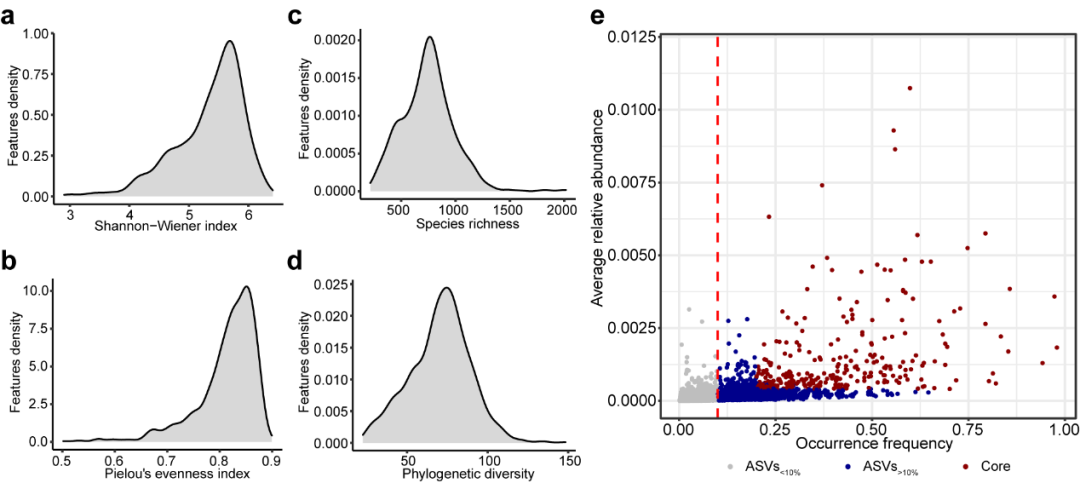

通过QIME2管道预处理来自6大洲23个国家269个污水处理厂的777个无数据泄露的AS样本,我们获得了AS系统中微生物群落结构的基本信息(图1),对其进行预测的ANN模型框架如图2a所示。

图1. AS系统中微生物群落结构概述

(a)香农-维纳指数、(b)皮诺均匀度指数、(c)物种丰富度和(d)系统发育多样性的分布。(e)AS系统中所有ASV的出现频率和平均相对丰度分布。

ANN模型可以预测AS系统的alpha多样性

Alpha多样性的可预测性

本研究主要利用R21:1进行预测精度的定量,R21:1是相对于观察-预测值1:1线的衡量指标,使用R21:1对于ANN模型预测精度的评估既是定性的又是定量的。通过利用测试集中alpha多样性的观察值和预测值计算预测精度R21:1(记为测试R21:1),发现香农-维纳指数、皮诺均匀度指数、物种丰富度和系统发育多样性(图2 b-e)的测试R21:1分别为60.42%、54.11%、49.92%和60.37%,这说明ANN模型可以很好地预测AS系统微生物群落的alpha多样性。

预测alpha多样性的重要环境因子

为了获得不同环境因子在预测alpha多样性时的重要性,在预测模型的训练过程中,利用Garson连接权重分析为每个环境因子分配了一个重要性权重值,重要性权重越高的环境因子在预测目标变量时能够提供的信息量越大。结果显示曝气池中的溶解氧(DO)在预测香农-维纳指数和皮诺均匀度指数时权重最高,而进水相关的进水中是否包含工业废水(IndConInf)对于预测物种丰富度和系统发育多样性最重要。此外,纬度(Lat)、脱氮工艺(是否包含硝化(Nitri)和反硝化(Denitri)过程)、曝气池相关的进水COD(AtInfCOD)和污泥体积指数(SVI)也都是预测alpha多样性时具有较高Garson权重的环境因子(图2f),它们都对AS系统微生物群落alpha多样性的预测具有重要贡献。

图2. Alpha多样性的预测

(a)人工神经网络模型的框架。(b)香农-维纳指数、(c)皮诺均匀度指数、(d)物种丰富度和(e)系统发育多样性的观测值和预测值之间的相关性。(f)alpha多样性预测模型中环境因素重要性权重的热图。

基于ANN模型的群落结构预测性评价

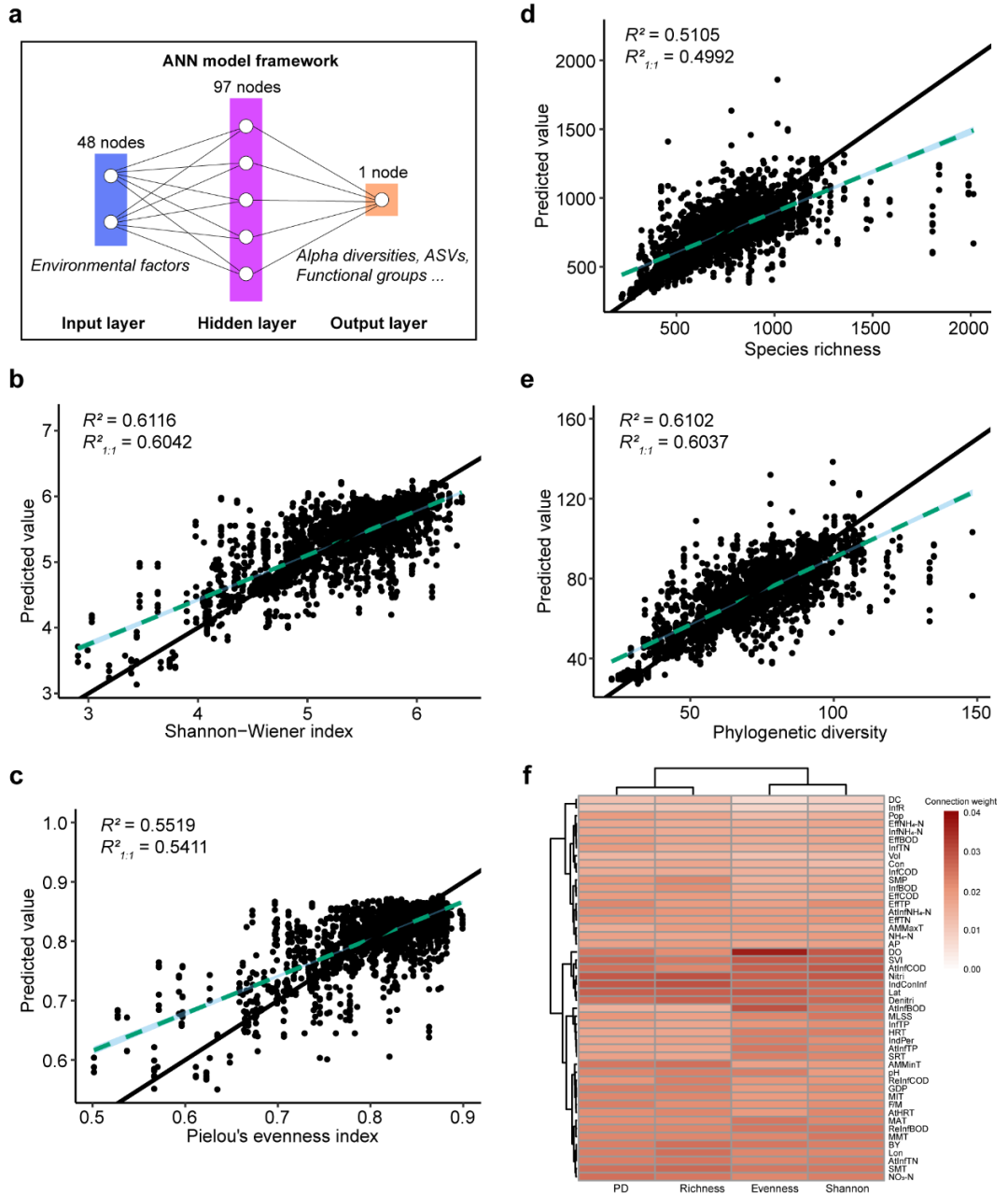

ASVs相对丰度的可预测性

为了预测AS系统中ASVs的相对丰度,我们为在超过10%的样本中发现的1493个ASVs构建了预测模型(ASVs>10%),它们占总ASVs数量的3.2%,占总相对丰度的64.97±0.54%(平均值±SEM)(图3a)。结果表明,ASVs>10%的平均预测准确率R21:1为35.09%。进一步地,19.83%的ASVs>10%预测精度R21:1大于50%,60.82%的ASVs>10%预测精度R21:1大于30%,91.96%的ASVs>10%预测精度R21:1大于10%(图3b)。

环境因子在ASVs预测中的重要性

同alpha多样性一样,在预测ASVs丰度的模型训练过程中,也为每个环境因子分配了重要性权重值。使用k-means聚类算法可以根据环境因子的重要性权重将其聚为三类(图3c),且分别对应于将其按重要性权重的中位数降序划分的三个部分(图3d)。这一结果表明,属于聚类群1的环境因子,包括采样时刻温度(SMT)、污水处理厂建造年份(BY)和Denitri、进水相关的IndConInf、曝气池相关的进水总氮(AtInfTN)和SVI等,对ASVs类群丰度的预测贡献最大。曝气池容积(Vol)、池水电导率(Con)、实际进水流量(InfR)和设计的处理能力(DC)属于聚类群3,它们是预测ASVs相对丰度时贡献最小的环境因素。

图3. ASVs>10%相对丰度的预测

a)ASVs<10%与ASVs>10%的ASV数量和相对丰度的比较。(b)ASVs>10%预测准确率的分布。深绿色、深蓝色和深红色文本分别表示预测精度超过0.1、0.3和0.5的ASVs数量比例。(c)由k-means聚类着色的环境因素主成分分析(PCA)结果。(d)按重要性权重中值降序排列环境因素。

通过比较环境因子在预测ASVs>10%亚群落中的重要性以及环境因子与ASVs>10%亚群落之间的相关性,发现在预测模型中具有高重要性权重的一些环境因子可能与ASVs>10%的亚群落没有较强的相关性。例如,进水相关的IndConInf和曝气池相关的AtInfTN对预测ASVs的相对丰度很重要,但这两种环境因子却与ASVs>10%亚群落没有显著的相关性。尽管存在这些差异,整体来说环境因子在预测模型中的重要性权重与其和ASVs>10%亚群落之间的相关系数存在显著的正相关关系。这些结果表明,除了相关性分析外,ANN预测模型中的重要性权重分析有助于扩大在探索影响AS系统微生物群落结构的环境因素时应注意的因素范围。

具有高可预测性的ASVs的特征

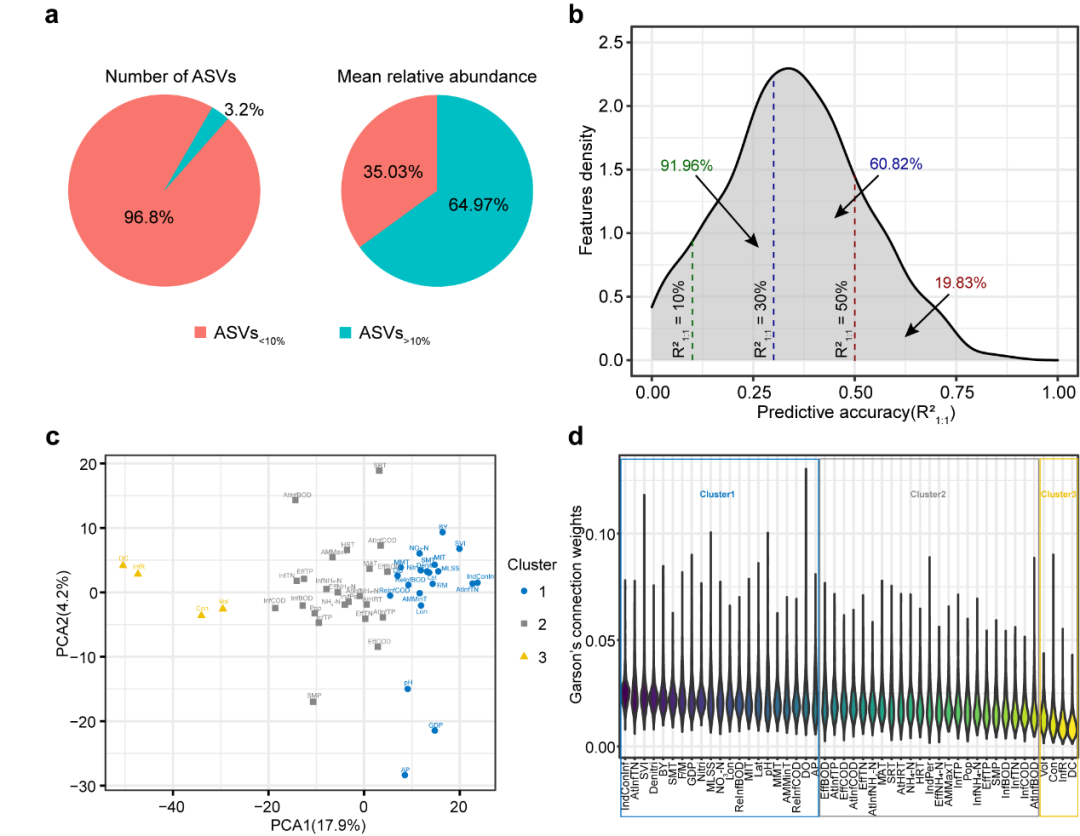

使用ANN模型可以更好地预测相对丰度和出现频率较高的ASVs

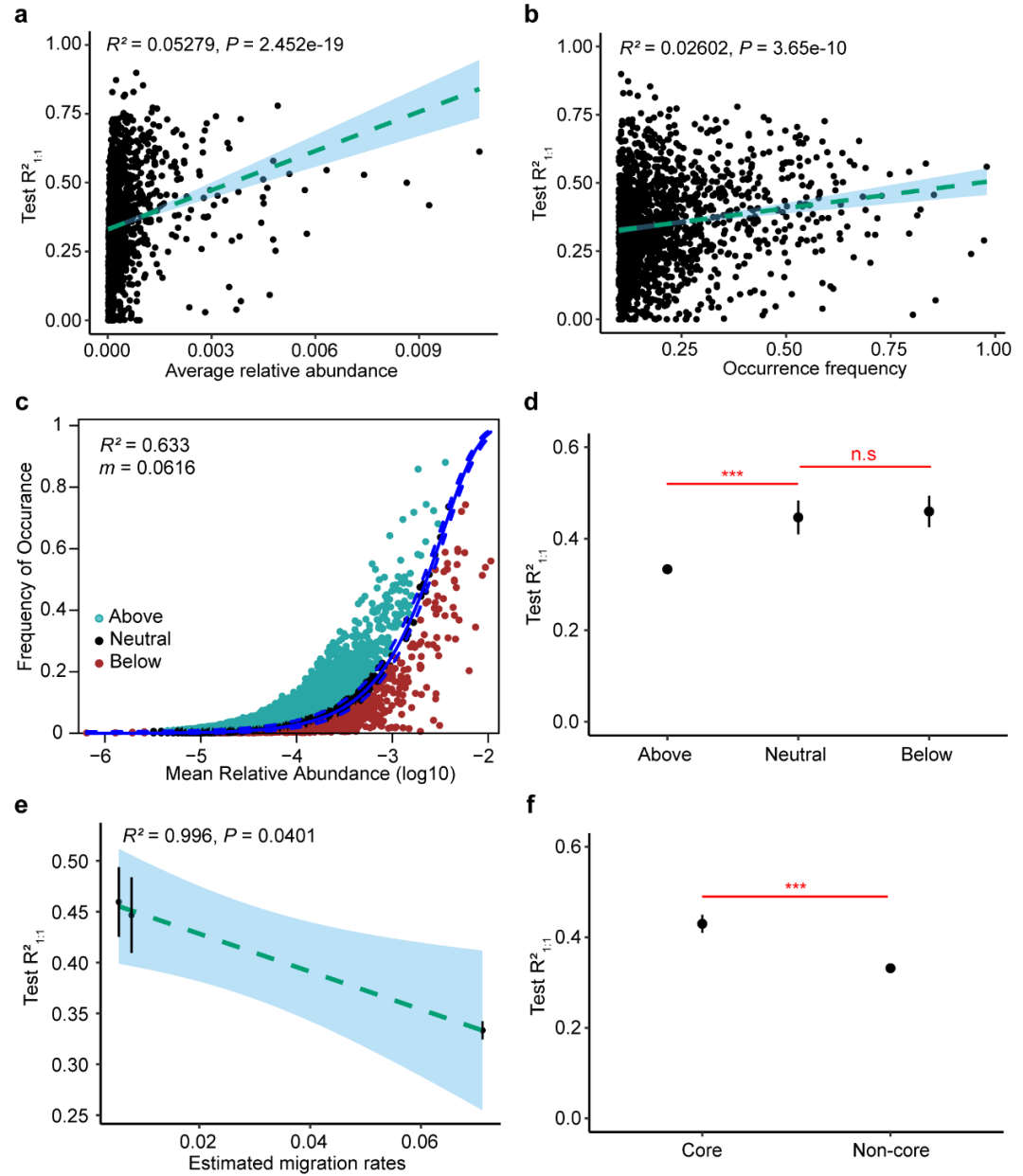

为了探究ASVs类群相对丰度的可预测性与其基本分布特征之间的关系,我们分析和比较了不同相对丰度和出现频率的ASVs类群的可预测性。所有1493个ASVs>10%的预测准确率R21:1与其相对丰度之间的相关性分析表明,ASVs的测试R21:1与其相对丰度具有显著的正相关关系(图4a),表明ASVs高可预测度可能与其高相对丰度有关。我们还发现ASVs的R21:1与其出现频率具有显著正相关(图4b),这表明ASVs的高可预测性也可能与其高出现频率有关。此外,我们根据ASVs的相对丰度和出现频率进行分组比较,结果也证明了高相对丰度和高出现频率的ASVs类群更具有可预测性。

ASVs的可预测性随着其潜在迁移率的增加而降低

先前的研究表明,微生物群落组装过程与其可预测性密切相关,因此我们探索了AS系统中微生物群落组装机制与相应分类群可预测性之间的联系。通过中性群落模型(NCM)拟合,我们发现随机过程解释了AS系统中63.3%的微生物群落变异性(图4c)。随后,根据ASVs>10%类群的出现频率和相对丰度,可以将他们分为三个部分(Above、Below和Neutral)。通过比较三个分区类群的分布特征,发现Below分区的ASVs的相对丰度和出现频率显著高于Above分区,且Below分区的预测精度R21:1也显著高于Above分区(图4d)。这一结果再次表明,使用ANN模型可以更好地预测具有较高相对丰度和出现频率的ASVs。

此外,考虑到NCM划分的不同分区ASVs类群的潜在迁移率不同,Above分区的ASVs类群具有最高的潜在迁移率,而Below分区的ASVs类群具有最低的潜在迁移速率。进一步分析了不同分区类群的潜在迁移率和其可预测性之间的关系,结果发现不同分区类群的可预测性与其潜在迁移率呈高度负相关(图4e),表明ASV的可预测性随着其潜在迁移率的增加而降低。

图4. ASVs>10%的分布特征和可预测性

(a)测试R21:1与平均相对丰度的相关性。(b)测试R21:1与出现频率的相关性。(c)AS系统群落组装的中性群落模型(NCM)的拟合。蓝色实线表示NCM的最佳拟合线,蓝色虚线表示NCM模型预测的95%置信区间。R2表示该模型的决定系数,m表示潜在迁移率。(d)Above、Neutral和Below分区的测试R21:1。(e)测试R21:1与潜在迁移率的相关性。(f)核心类群和非核心类群的测试R21:1。使用两个样本的学生t检验进行统计分析:***,p<0.001;无统计学意义,p>0.05。

ANN模型可以预测AS系统的核心类群

由于其高度复杂的有机环境,活性污泥选择了一个独特的核心群落,该群落与其他栖息地的核心群落不重叠。据报道,AS系统的核心类群与其脱氮、除磷以及絮凝能力密切相关,因此本研究使用ANN模型评估了丰富且普遍存在的核心类群的可预测性。根据定义,我们在ASV>10%子群落中获得了290个核心ASVs和1203个非核心ASVs,并且核心类群的相对丰度和出现频率显著高于非核心类群、核心类群的潜在迁移率低于非核心类群。通过评估核心类群的可预测性,我们发现核心ASVs的平均预测准确率R21:1为42.99%,显著高于非核心ASVs(图4f)。结合核心类群的分布和组装特征,推测核心类群的高可预测性可能与其高相对丰度,高出现频率,以及低潜在迁移率相关。核心类群与AS系统的污水处理性能紧密相关,因此,对于核心ASVs类群的准确预测可以帮助研究人员动态评估AS性能。

AS系统中主要功能类群的预测

AS系统中主要功能类群的预测

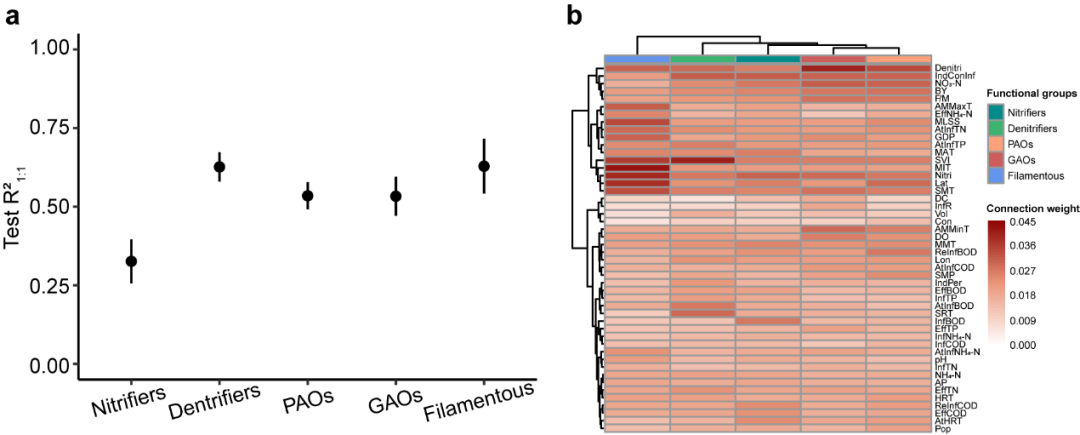

为了更直接地预测AS系统的污水处理性能,我们还使用ANN模型预测和分析了AS系统中微生物群落的主要功能类群。参考MiDAS4数据库,AS系统中的主要功能类群包括脱氮类群(硝化菌和反硝化菌)、除磷类群(聚磷菌和聚糖菌)和丝状菌。首先,我们通过累加来自相同功能属的ASVs相对丰度,计算了每个样品中不同功能类群的总相对丰度。接着,使用ANN模型预测每个功能类群的总相对丰度。结果表明,R21:1对硝化菌、反硝化菌、聚磷菌、聚糖菌和丝状菌的预测准确率分别为32.62%、62.65%、53.46%、53.31%和62.86%(图5a)。

为了进一步了解主要功能类群的预测结果,我们还分析了环境因子在其预测模型中的重要性。通过对不同主要功能类群预测模型中环境因子的重要性权重进行Ward聚类分析,我们发现环境因子在预测聚磷菌和聚糖菌中的重要性最为相似,其次是硝化菌和反硝化菌(图5b),这意味着在预测相关的功能类群时环境因子的贡献是比较一致的。总体而言,BY、Denitri、IndConInf、污泥负荷(F/M)和硝氮浓度(NO3-N)对于预测氮磷的去除功能很重要,而Lat、SMT、Nitri、SVI和MIT显著影响丝状菌的预测。此外,SVI对反硝化菌的预测也有很重要的影响,这可能是因为一些丝状菌也具有反硝化的作用。

为了验证这些环境因子的重要性,选取上述平均重要性权重排名前十的环境因子来预测主要功能类群。结果发现,仅使用重要性权重前十的环境因子就能较好地预测AS系统中主要功能类群的丰度,其测试R21:1在17.25%到52%之间。这一结果再次证明了AS系统的Lat、SMT、BY、Denitri、Nitri、IndConInf以及曝气池相关的F/M、SVI、MIT和NO3-N等会影响主要功能类群的丰度。控制这些关键的环境因子可以帮助调节污水处理性能,这将指导技术人员根据环境变化设计更合理的污水处理厂运行参数。

图5. 主要功能类群的预测

(a)硝化菌、反硝化菌、聚磷菌、聚糖菌和丝状菌的R21:1测试。(b)主要功能类群预测模型中环境因子重要性权重的热图。

讨论

本研究中,我们使用ANN模型预测了全球AS系统中微生物群落的结构,包括alpha多样性、至少出现在10%样本中的ASVs、核心类群和主要功能类群。我们发现,ANN模型能够更准确地预测相对丰度高、出现频率高、潜在迁移率低的类群。此外,ANN模型中环境因子的权重分析显示,进水中工业废水的存在显著影响了微生物群落的预测。这一发现暗示着工业废水在AS系统中形成微生物群落的重要作用。总的来说,我们的发现强调了ANN模型在预测复杂微生物群落方面的重要性,还为微生物类群的可预测性以及环境因子对微生物群落的影响提供了新的见解。

参考文献

Xiaonan Liu, Yong Nie, Xiao-Lei Wu. Predicting microbial community compositions in wastewater treatment plants using artificial neural networks. Microbiome 11, 93 (2023). https://doi.org/10.1186/s40168-023-01519-9.

作者简介

第一作者

刘晓楠

北京大学工学院博士生

主要研究方向包括:微生物群落结构和功能的预测,微生物群落行为的建模分析,环境-微生物相互作用的建模与分析等。已在Microbiome、The ISME Journal、Cell Reports、ISME Communications期刊发表学术论文4篇,其中第一或通讯作者署名2篇。

通讯作者

聂勇

北京大学工学院副研究员

主要从事微生物石油烃代谢途径和调控分子机制、微生物群落构建理论与微生物相互作用机制研究。近年来利用定量生物学、合成生物学等方法研究微生物相互作用对复杂群落时空稳定性与功能的调控机制。曾获得“简浩然环境微生物基金”优秀论文奖、教育部自然科学二等奖、环保部“环境保护科学技术奖”三等奖。主持国家自然科学基金青年基金项目、面上项目3项;参与完成多项国家重点研发计划、“973”、“863”等项目。已在PNAS、The ISME Journal、Cell Reports、Microbiome、Energy and Environmental Science、mLife、Environmental Microbiology、Applied Environmental Microbiology、mSystems、Molecular Microbiology等期刊发表论文70余篇,获得授权发明专利8项。

通讯作者

吴晓磊

北京大学工学院教授,博导。教育部长江学者特聘教授,“国家杰出青年科学基金”获得者。

长期从事微生物资源发掘,微生物群落构建和定向调控,及其在人体健康、污染治理与环境修复、以及微生物采油等应用相关理论研究和技术开发应用工作。负责了国家自然科学基金、“863”、“973”、重点研发计划等项目或课题近50项。在Nature Communications、PNAS、The ISME Journal、Microbiome、Molecular Microbiology、Environmental Microbiology等期刊发表论文近200篇,申请或获得国家发明专利近40项,产业转化专利1项。

更多推荐

(▼ 点击跳转)

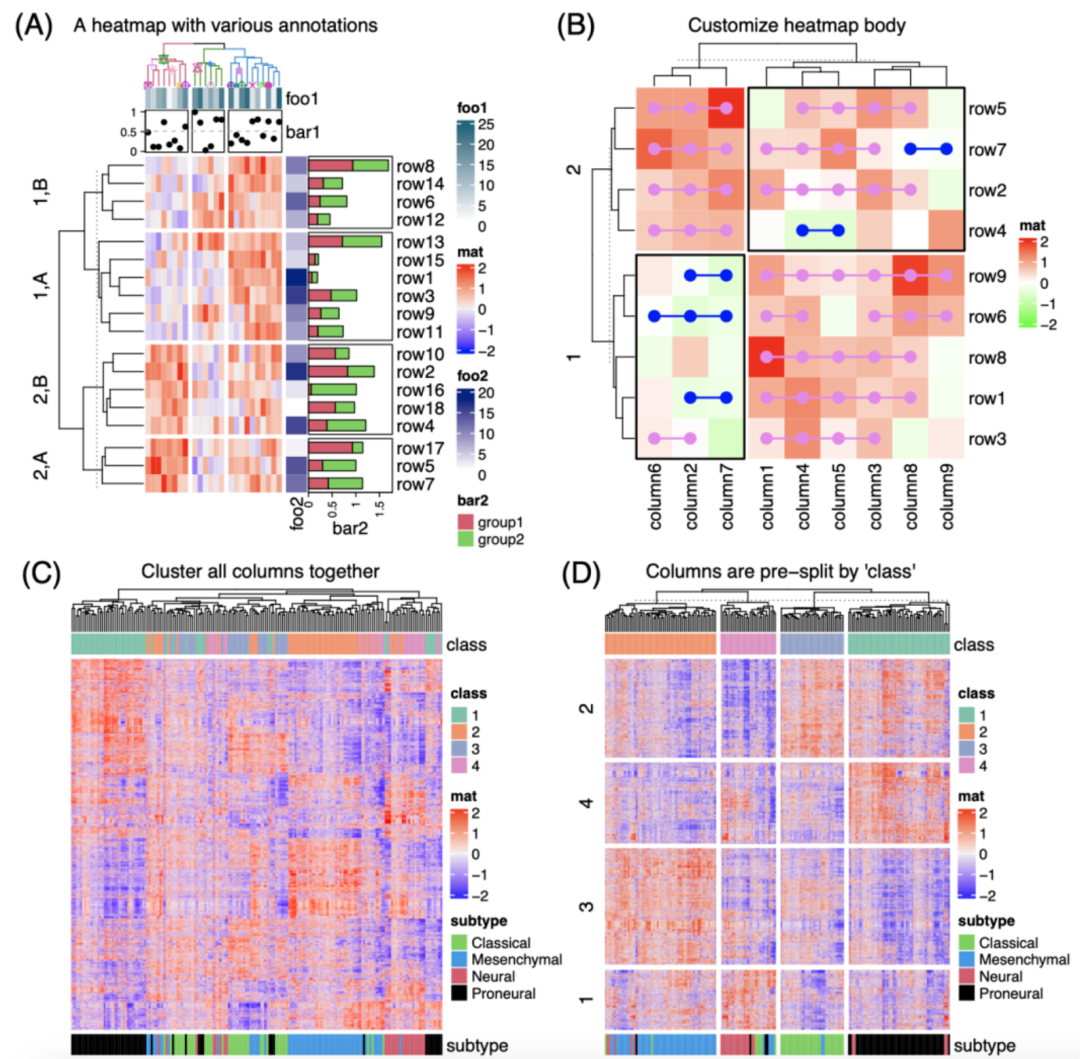

iMeta | 德国国家肿瘤中心顾祖光发表复杂热图(ComplexHeatmap)可视化方法

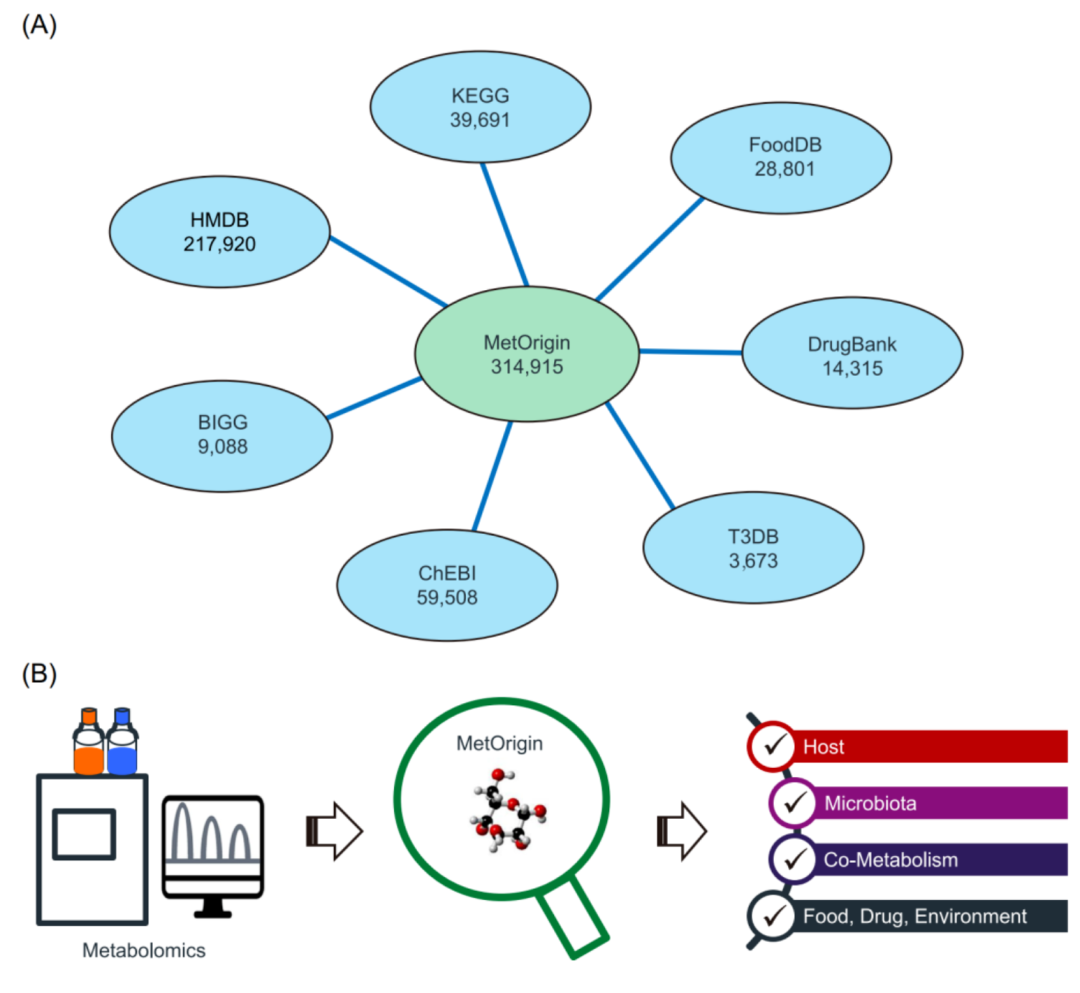

iMeta | 浙大倪艳组MetOrigin实现代谢物溯源和肠道微生物组与代谢组整合分析

1卷1期

1卷2期

1卷3期

1卷4期

2卷1期

期刊简介

“iMeta” 是由威立、肠菌分会和本领域数百位华人科学家合作出版的开放获取期刊,主编由中科院微生物所刘双江研究员和荷兰格罗宁根大学傅静远教授担任。目的是发表原创研究、方法和综述以促进宏基因组学、微生物组和生物信息学发展。目标是发表前10%(IF > 15)的高影响力论文。期刊特色包括视频投稿、可重复分析、图片打磨、青年编委、前3年免出版费、50万用户的社交媒体宣传等。2022年2月正式创刊发行!

联系我们

iMeta主页:http://www.imeta.science

出版社:https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2770596x

投稿:https://mc.manuscriptcentral.com/imeta

邮箱:office@imeta.science

更多推荐

已为社区贡献24条内容

已为社区贡献24条内容

所有评论(0)