自动驾驶中的传感器技术3——概述(3)-Lidar

摘要: Lidar技术是自动驾驶的核心传感器,通过激光测距生成高精度3D点云,实现环境感知、障碍物检测及定位。其分为机械式、固态等类型,部署位置包括车顶(360°覆盖)、前保(主探测)和车身侧面(补盲)。技术原理基于飞行时间(ToF)测距,具有高精度、三维感知及恶劣天气适应性等优势,但面临高反干扰、阳光噪声、盲区吸点等工程挑战。当前技术迭代方向聚焦固态化(如转镜/振镜式)、低成本化(速腾MX单模组

3 Lidar技术概述

自动驾驶中的Lidar技术是一种基于激光的高精度三维感知技术,广泛应用于自动驾驶系统中,用于环境感知、目标检测、定位和地图构建等关键任务。

Lidar在自动驾驶车辆中主要分为两类:

-

主Lidar

-

补盲Lidar

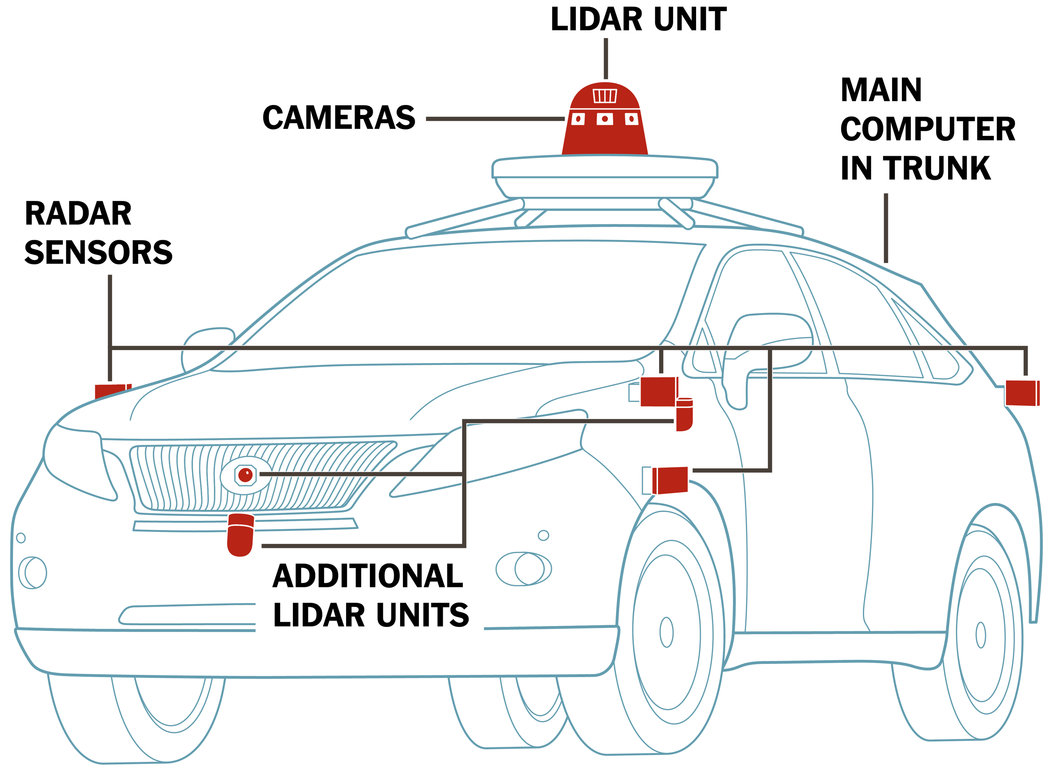

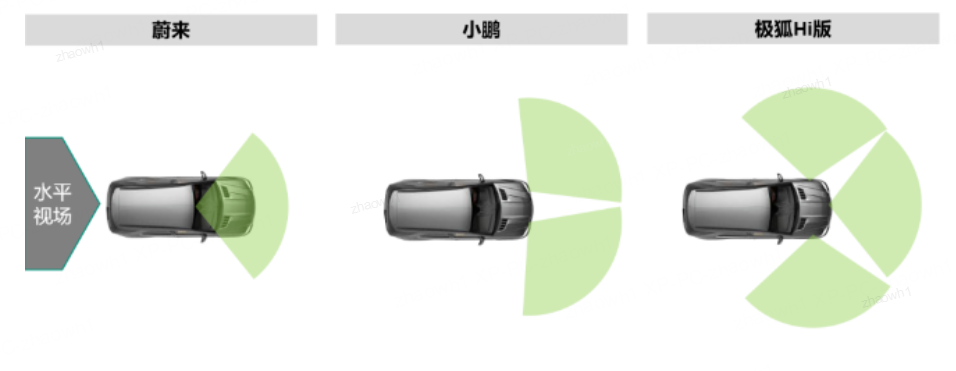

布置位置可以是如下几种:

-

车顶:主Lidar

-

前档上测:主Lidar

-

前保两侧:主Lidar(兼具补盲功能)

-

前保:主Lidar

-

车身侧面:补盲Lidar

3.1 基本原理

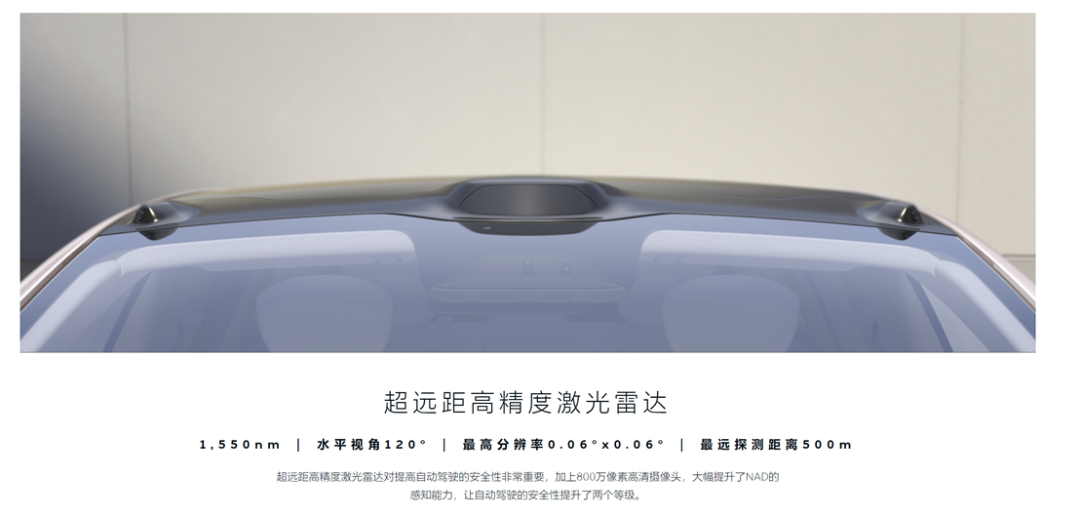

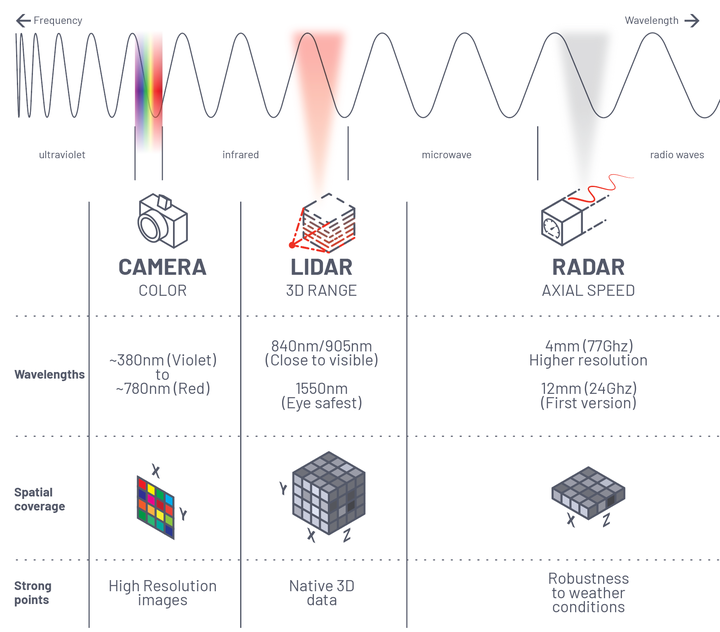

Lidar是一种840nm/905nm/1550nm(但不限于)的激光进行工作的主动探测器。

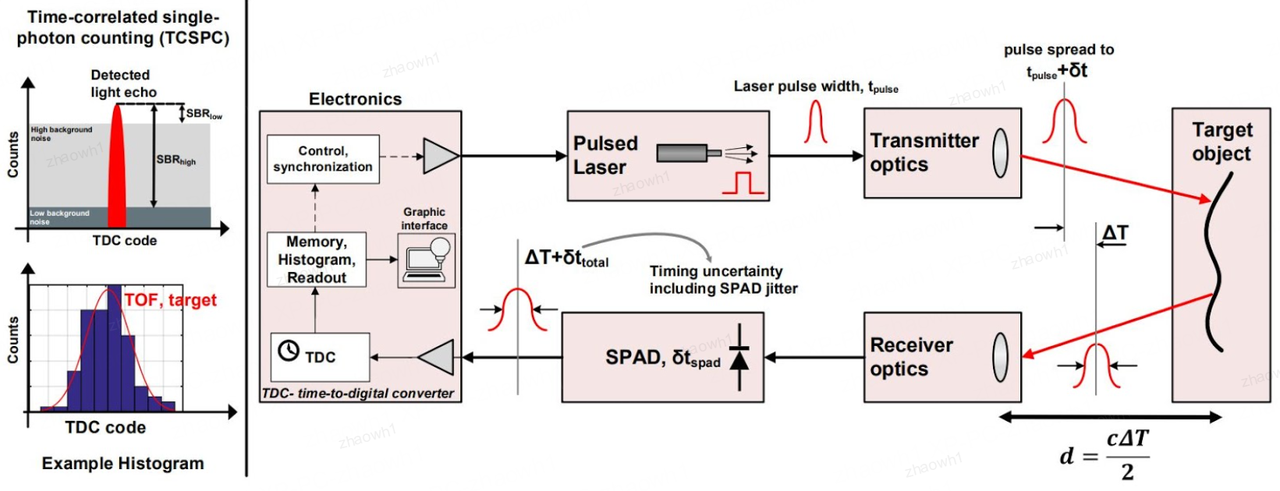

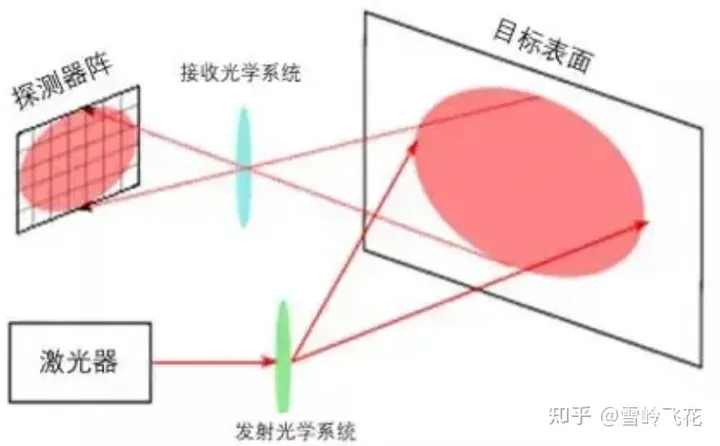

Lidar通过发射激光脉冲并测量其返回时间来确定目标的距离和空间信息。LiDAR技术的工作原理与雷达类似,但使用的是激光而非无线电波。它通过计算激光发射后返回接收器的时间(即飞行时间,Time of Flight, TOF)来测量距离,从而生成高精度的三维点云数据。

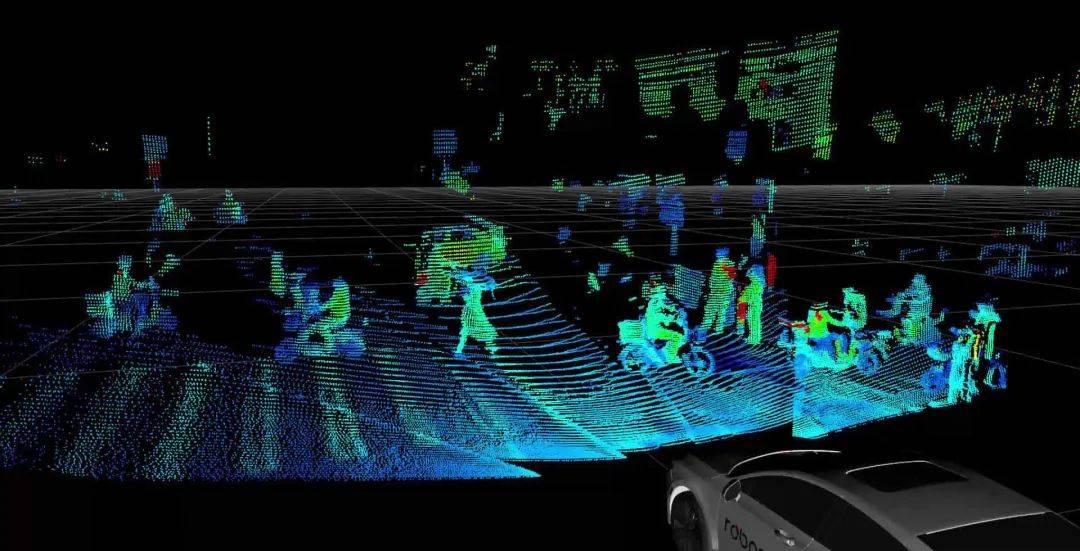

具体来说,Lidar系统会发射快速激光脉冲,这些脉冲会从周围物体反射回来并返回到传感器,然后传感器利用飞行时间信息计算到每个物体的距离。这一过程以每秒数百万次的速度重复,形成精确的3D点云,代表物体或车辆周围的环境。这种技术能够提供高精度的三维空间信息,是自动驾驶系统中不可或缺的一部分。

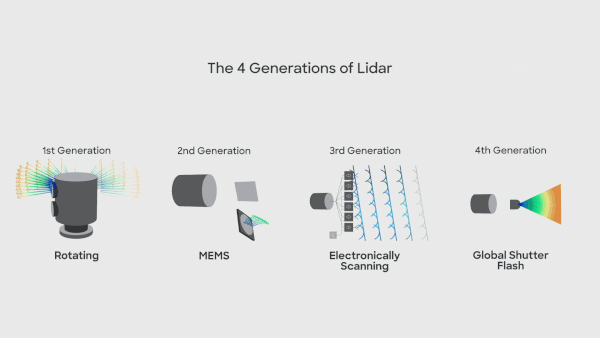

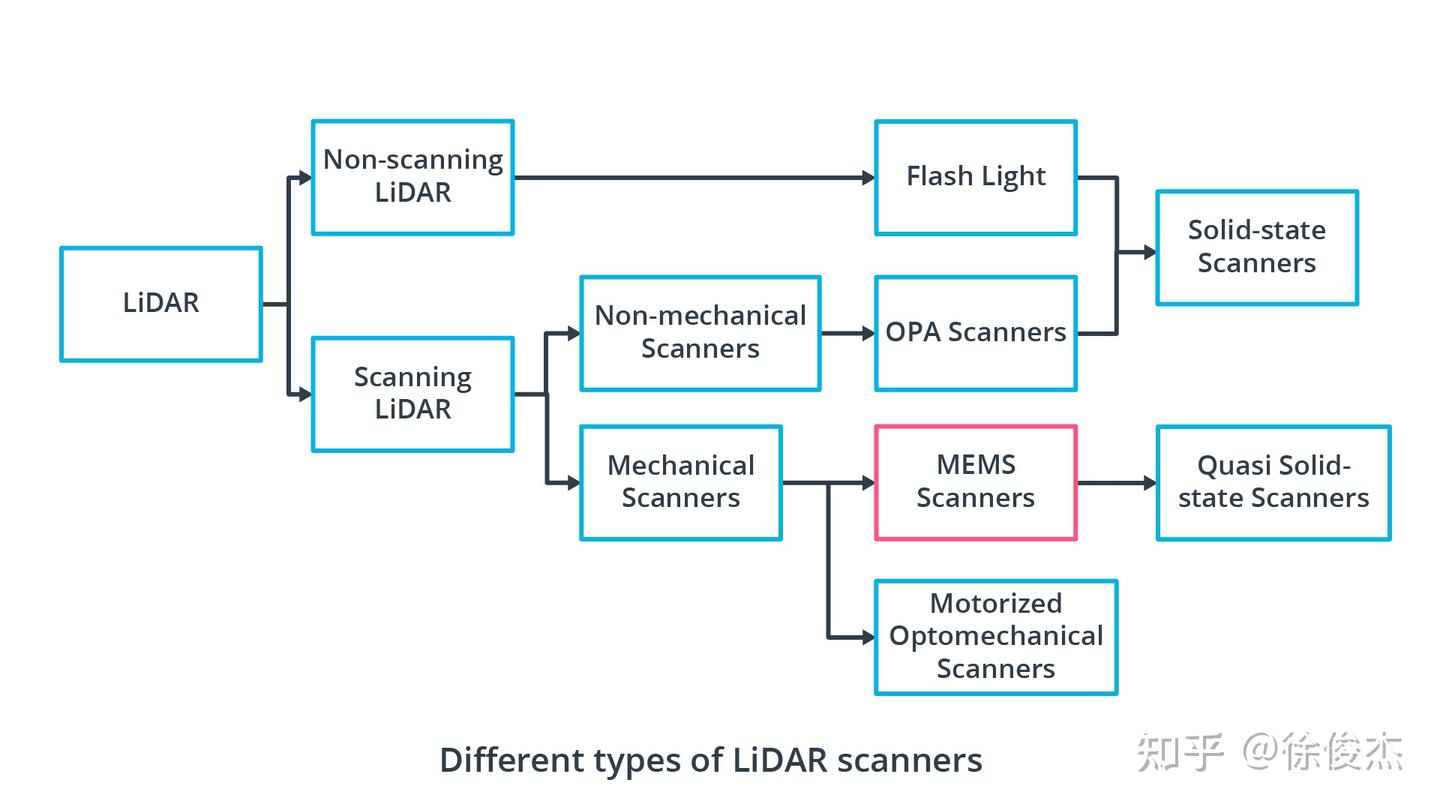

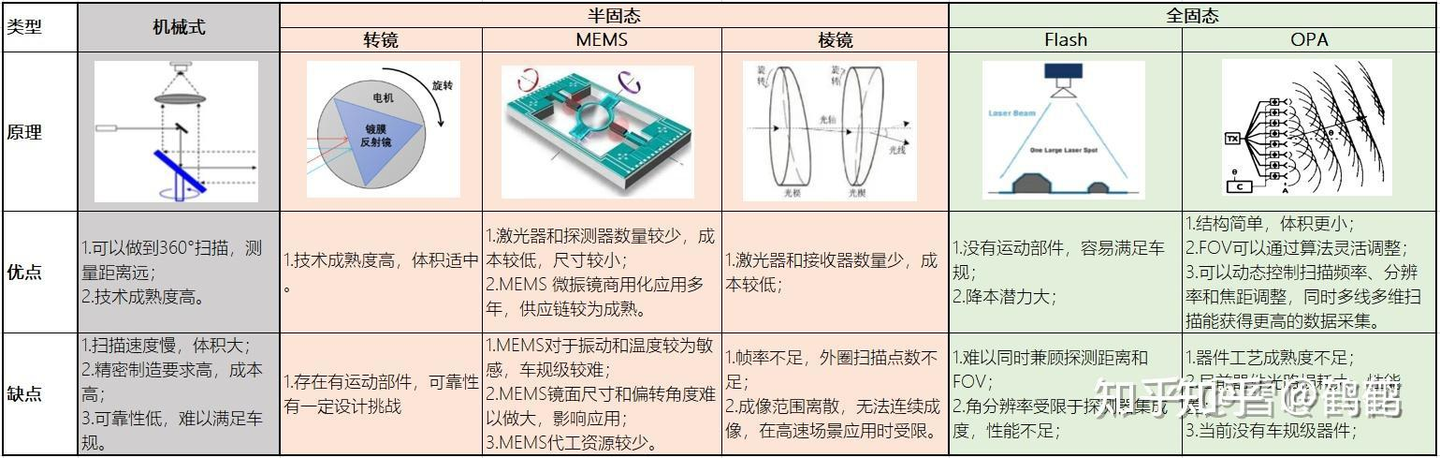

激光雷达通常会以旋转或者以其他方式扫描激光束,从而生成物体的三维点云图,包含了物体的位置和形状。不同类型的激光雷达,它们具有不同的工作原理和性能特点:

-

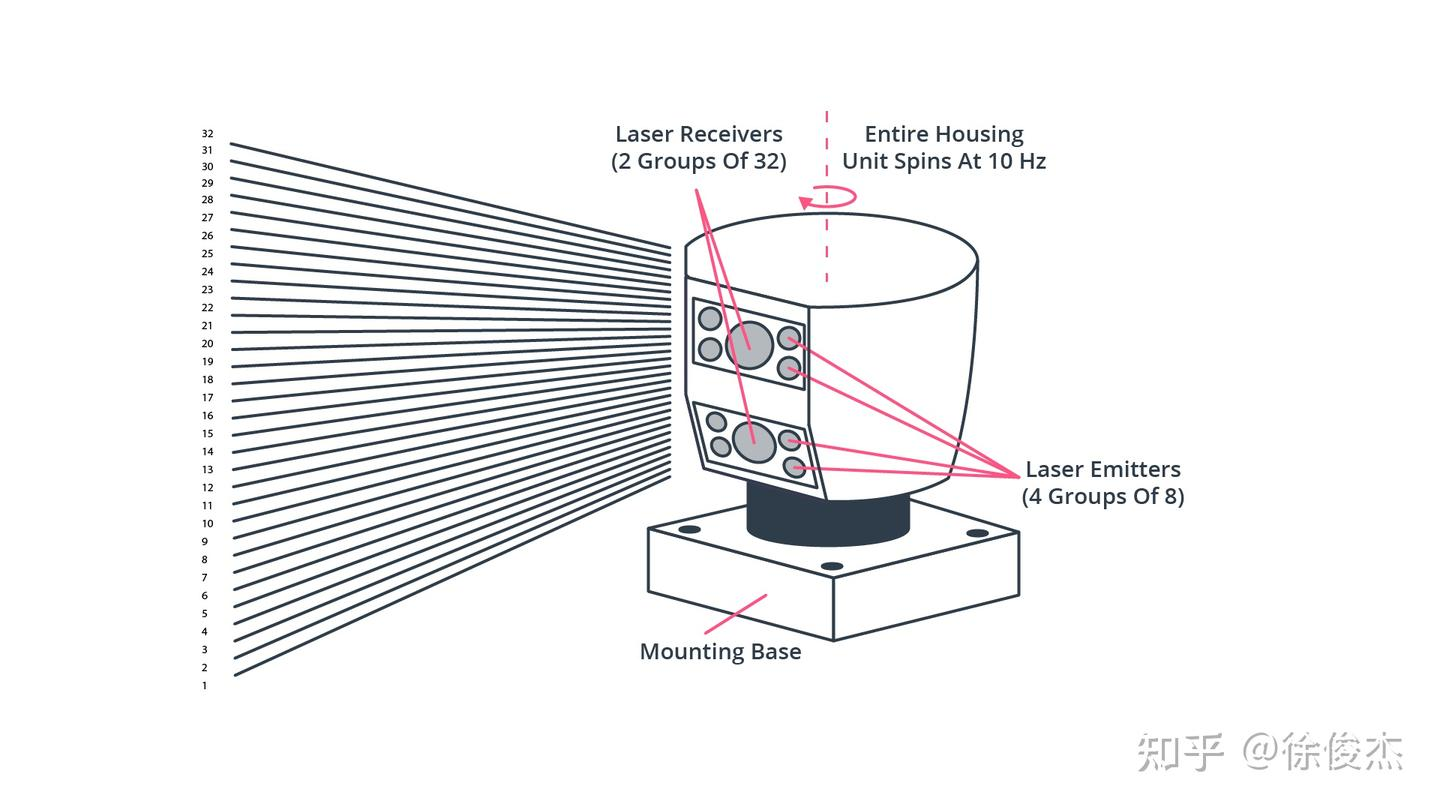

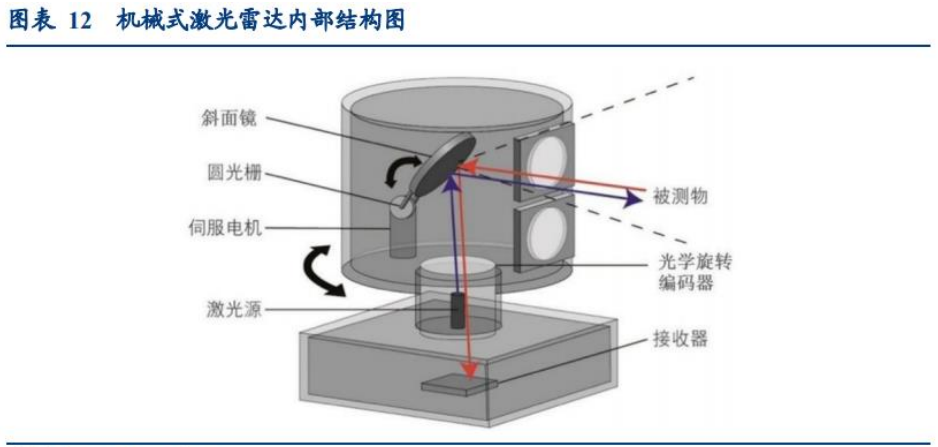

机械式激光雷达: 机械式激光雷达通过机械装置旋转激光传感器来扫描周围环境。这种类型通常拥有较高的分辨率和测量精度。

-

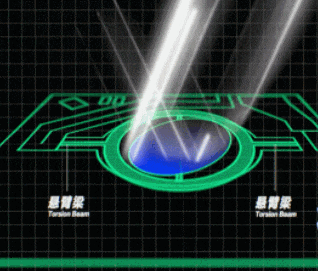

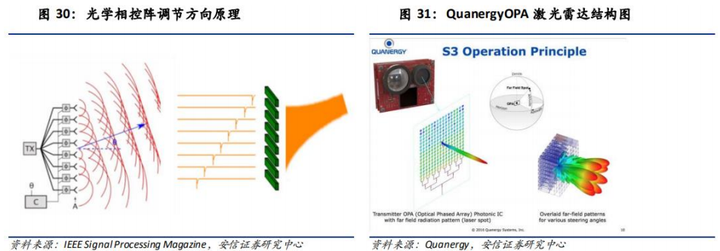

固态激光雷达: 固态激光雷达采用固定的传感器头,它们使用电子控制来改变激光束的方向。它们通常更紧凑,更耐用,但分辨率可能较低。

-

多光束激光雷达: 这种类型的激光雷达同时发射多个激光束,以加快扫描速度和提高点云密度。

-

固态光学雷达: 这种新兴的技术不使用机械部件,而是依靠微光学元件来扫描激光束,具有更小的体积和更快的响应速度。

推荐文章:激光雷达原理、分类和发展趋势 - AutoDriver - 博客园

3.2 技术特点

激光雷达在自动驾驶系统中具有关键作用,包括:

-

高精度的距离测量: 激光雷达提供高精度的距离测量,使车辆能够准确地感知周围环境中的障碍物、其他车辆和道路结构。

-

三维环境感知: 通过生成三维点云地图,激光雷达使车辆能够了解周围环境的三维结构,有助于识别物体并进行路径规划。

-

低光和恶劣天气下的稳定性: 激光雷达不受光照条件的限制,因此在夜间、雨雪和浓雾等恶劣天气下表现出色。

-

障碍物检测和避免: 激光雷达能够检测和跟踪障碍物的位置和运动,帮助车辆规划避障路径。

-

数据融合: 激光雷达数据通常与其他传感器数据(如摄像头和雷达)结合使用,以提供全面的环境感知。

3.3 工程实践

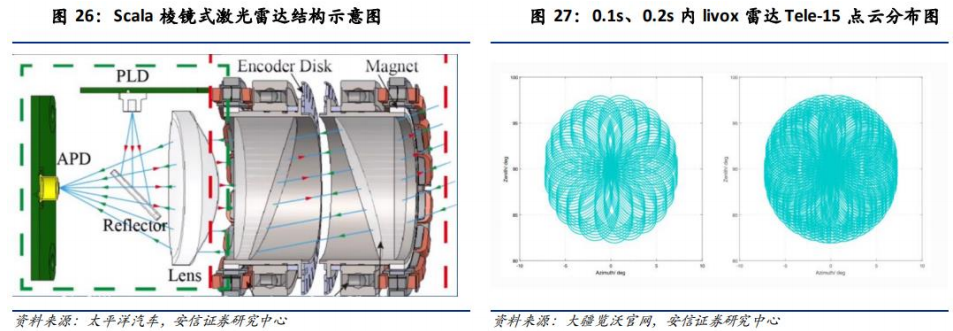

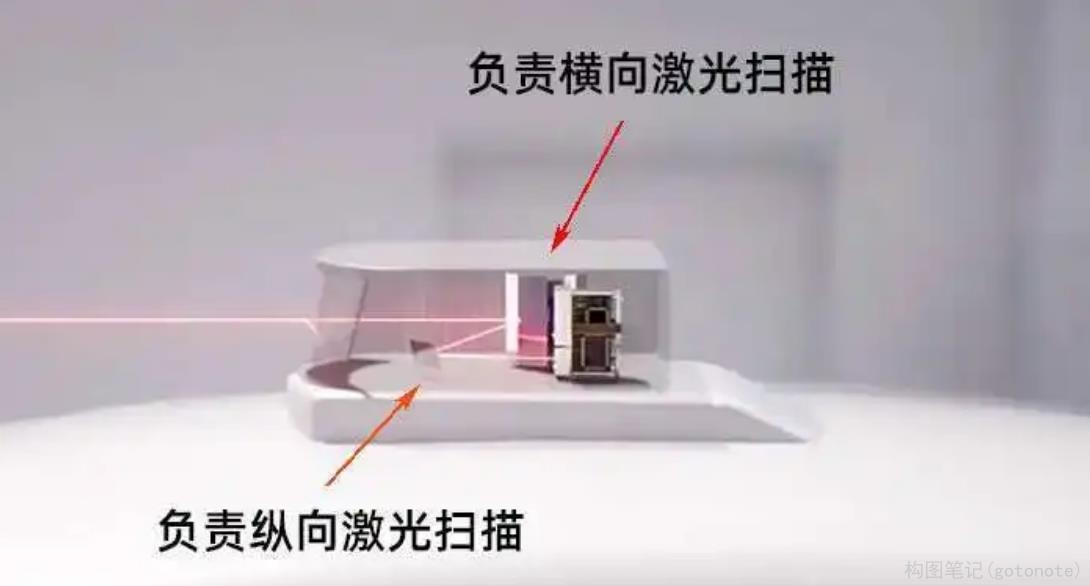

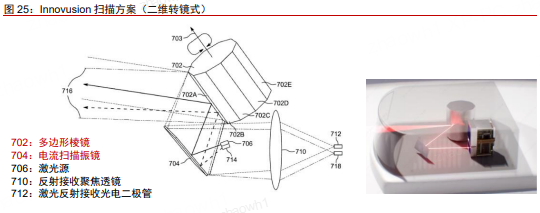

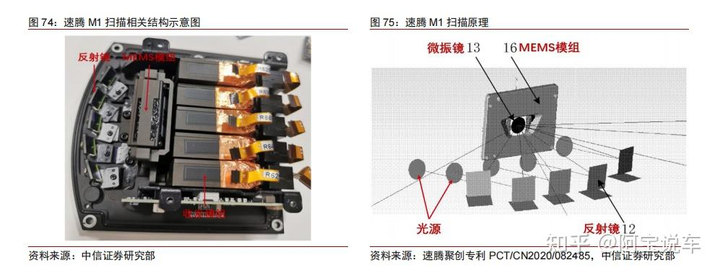

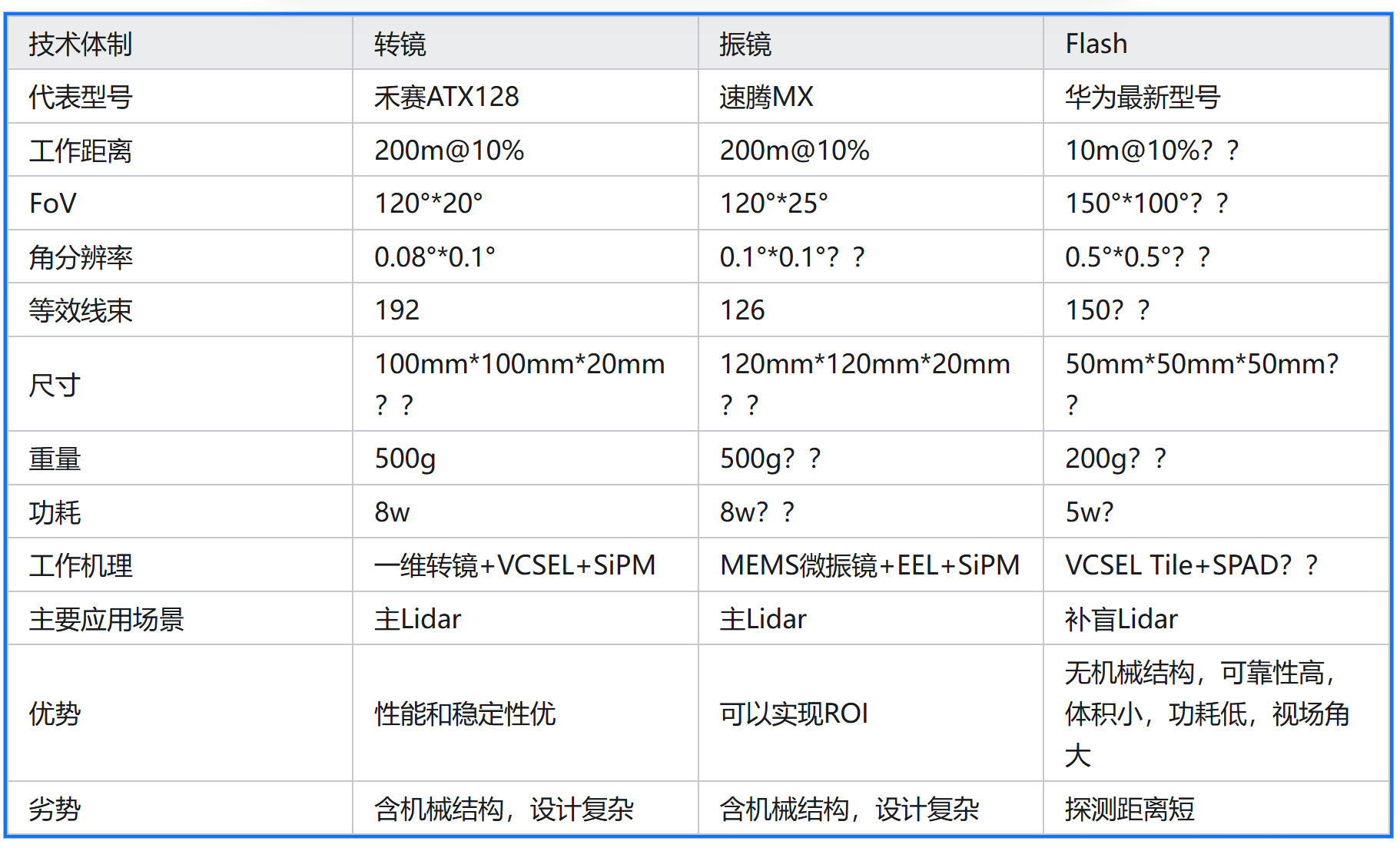

目前主流Lidar主要是转镜式、振镜式、Flash,其对比如下

Lidar工程实践中遇到的的问题如下:

-

高反路牌Blooming:由于目标物体表面的特性导致激光反射回来的能量超出了激光雷达接收器所能接收的范围,从而产生过大的反射信号。这种现象被称为blooming。应对措施:调整激光功率,调整接收器的响应特性,使用滤波器防止过饱和,动态范围压缩技术,多普勒滤波等。

-

高反鬼影:当一个真实高反物体进入激光雷达视场的任一区域时,输出的点云除了在该高反真实位置有成像以外还可能在其他方位也会成像一个形状大小类似“鬼影”。在不同场景中,不同类型激光雷达“鬼影”的行踪可能各不相同。

-

阳光干扰:当车辆面向太阳方向行驶的时候且激光雷达视窗也朝向阳光方向,会导致激光雷达点云中出现明显噪点。

-

对射干扰:当激光雷达相互之间靠得太近,不同雷达发射和接受脉冲容易被混淆,导致点云出现噪点。可以采用了独特的激光编码加密技术,过滤其他激光雷达脉冲,实现抗多雷达对射干扰。

-

中长距Lidar近距时测距不准(盲区吸点):通过光学系统与测距系统的优化,将盲区缩减。

-

中长距Lidar近距时目标时有时无丢失:障碍物原始点云“时有时无”会让感知软件难以连续跟踪,这容易导致智能驾驶的急刹车或频繁“减速加速”顿挫。

-

拖尾问题:当存在前后两个物体,且激光雷达脉冲打到前面物体的边缘时,就有可能出现部分激光脉冲打到后面物体上,这就是激光雷达的“拖尾”问题。拖尾问题的直接后果就是激光雷达打出去的一个脉冲返回两个回波,导致激光雷达陷入“迷茫”,无法判断以哪个距离为准。解决“拖尾”问题,如果从源头上杜绝的话,那就是选用能量更聚焦、发散角更小的激光脉冲发射器。如果从算法上优化的话,可以通过判断角度阈值是否在合理范围内,从而实现拖点甄别及删除。

-

“扬尘”、“洒水”、“雾气”误识别:对于“扬尘”、“洒水”、“雾气”,ToF激光雷达容易误识别为静止目标,导致智能驾驶车辆错误的紧急制动。

3.4 Lidar技术迭代方向

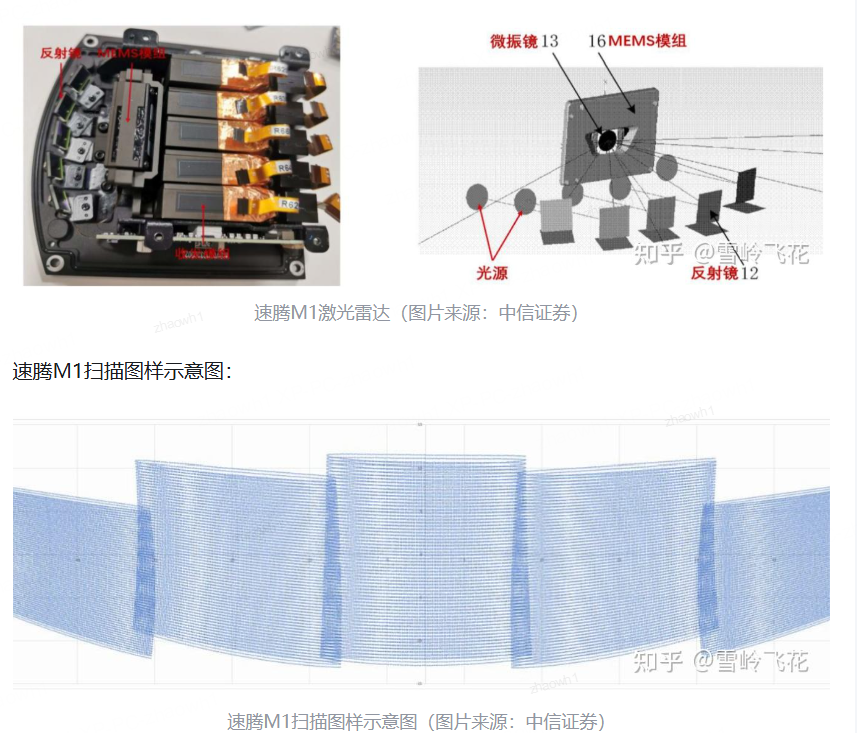

速腾:从M1到MX

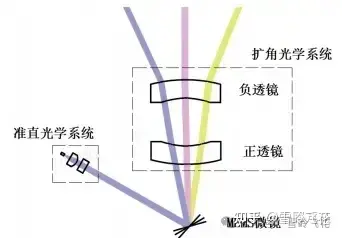

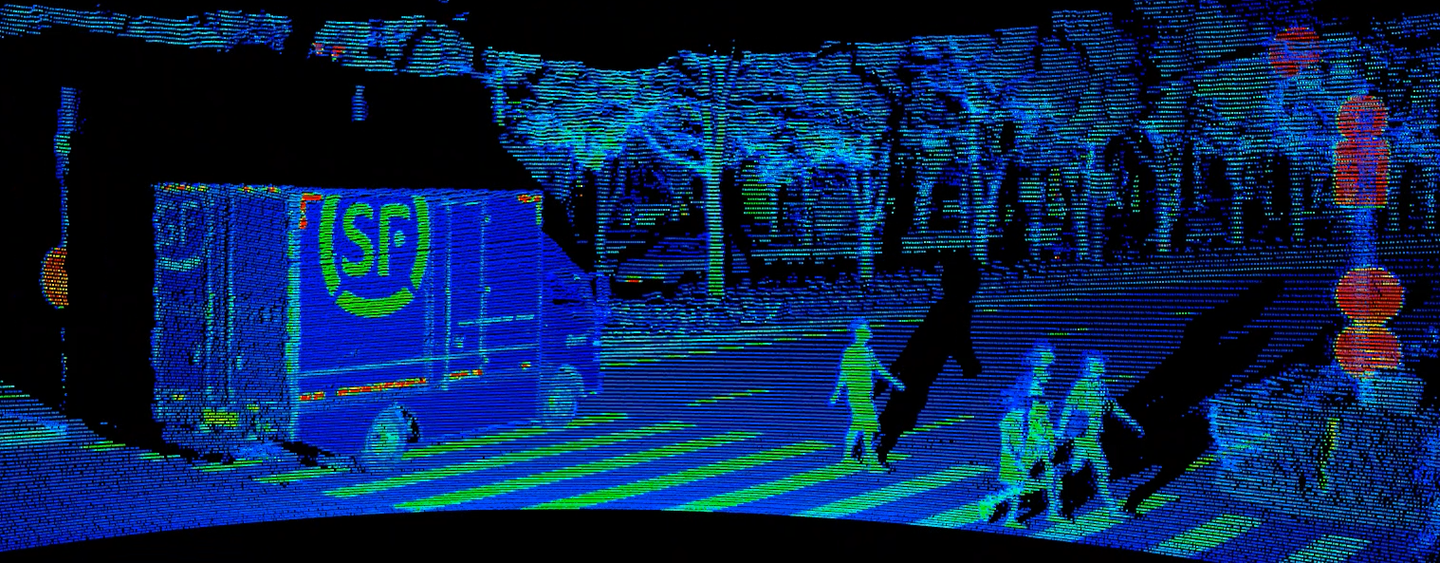

使用单模组+扩角的方式,除了可以降低成本之外,还可以消除多模组带来的拼接效应,实现类似于如下的点云效果:

不过,也可能带来几个挑战:

-

光路中器件更多,相互配合更为复杂,对于伽利略系统透镜的本身精度以及整机装调精度要求更高。

-

光路在激光雷达内部损耗增加。这一点对于激光雷达的出射影响不大,但是对于接收影响较大,接收的光波能量由于损耗增加而减少,会使得有效检测距离减小。为了保持相同的检测距离,必须要增大接收器件的灵敏度(PDE)。

-

由于光路中有更多的透镜,会导致光波在激光雷达内部的反射量增加,这些反射量会引入额外的噪声。并且,由于这些噪声产生在雷达内部,无法被外部滤光片滤除。再考虑到接收器件PDE又需要增加,这些噪声会被进一步放大,需要设计对应的方法进行抑制。

-

在多收发模块方案中,各个收发模块同时扫描,分别覆盖不同的FOV。如果改为1个收发模块,意味着在保持帧频和FOV不变的情况下,该收发模块的扫描速度需要提升为之前的数倍,对于脉冲编码速度和信号处理速度都带来了更大的挑战。

参考文章:凭啥做到1000元级?速腾最新产品MX分析_速腾mx-CSDN博客

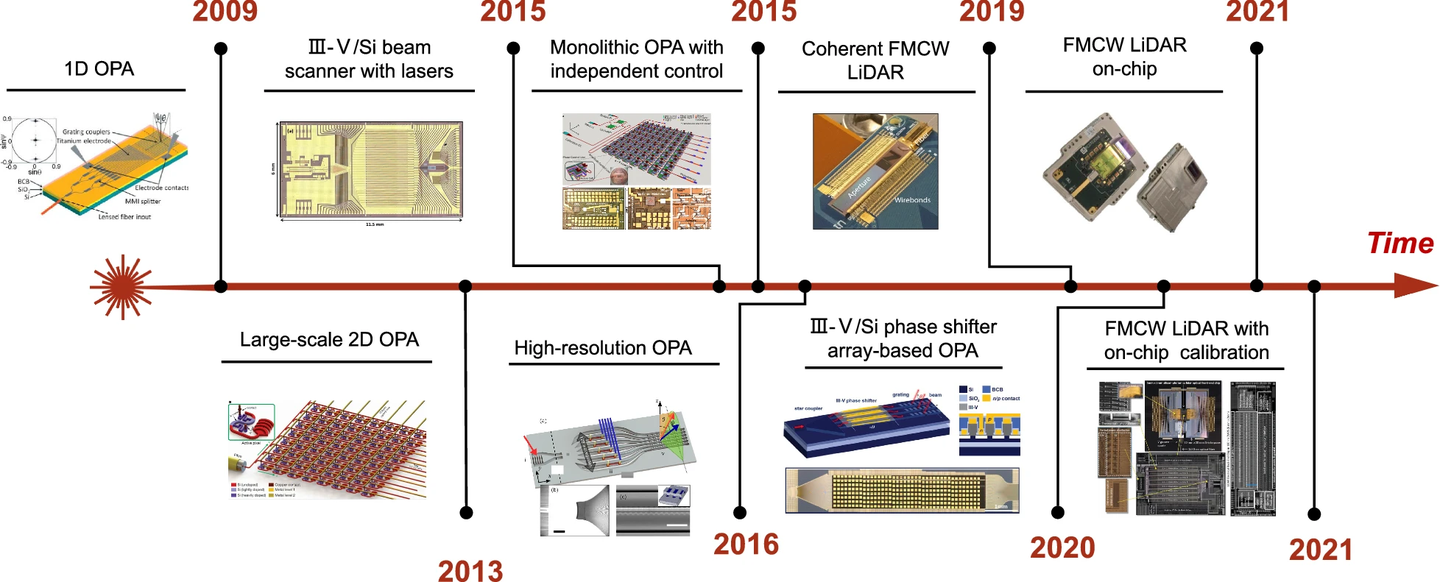

FMCW+OPA

更多推荐

已为社区贡献11条内容

已为社区贡献11条内容

所有评论(0)