《人工智能生成合成内容标识办法》正式实施:AI产业进入合规新阶段

这是我国人工智能产业领域首个强制性国家标准,标志着人工智能生成内容管理进入了一个新的阶段。具有里程碑式的意义。

**号后台回复:方法

获取与新规《人工智能生成合成内容标识办法》配套的《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》。标识功能制作不再挠秃头~

2025年9月1日,《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称《标识办法》)将正式实施,与《办法》配套的《方法》——《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》也将同步实施,这是我国人工智能产业领域首个强制性国家标准,标志着人工智能生成内容管理进入了一个新的阶段。该办法由国家互联网信息办公室联合工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局共同制定,从2024年9月发布征求意见稿,到2025年3月定稿,再到正式落地,历时一年,具有里程碑式的意义。

背景与意义

近年来,人工智能技术迅猛发展,生成文字、图片、音频、视频等合成内容变得日益普及。这些技术在推动经济和社会发展的同时,也带来了虚假信息传播、内容滥用等风险,引发社会广泛关注。为了防范风险、规范使用,国家在深入调研、广泛征求意见和技术论证的基础上,推出了《标识办法》,通过明确标识义务,促进AI的安全应用和健康发展。

《标识办法》聚焦“生成合成内容标识”这一关键环节,要求在生成与传播的各阶段明确标识,提醒公众辨别真伪,从而减少虚假信息扩散,降低AI被滥用的风险。这不仅提高了行业整体的透明度和可信度,也为人工智能在文本对话、内容创作、辅助设计等应用场景的健康落地提供了保障。

制定思路

《标识办法》的制定遵循四个基本思路:

-

细化已有规定:在此前《互联网信息服务算法推荐管理规定》《互联网信息服务深度合成管理规定》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等法规基础上,进一步明确了具体的标识要求。

-

解决核心问题:聚焦“哪些内容是AI生成的”“谁生成的”“从哪里生成的”,推动全流程安全管理。

-

兼顾发展与安全:在考虑企业实际成本和技术难点的情况下,不一刀切,而是提出了文本符号标识、音频节奏标识、元数据标识等低成本可行方案。

-

统一管理与技术标准:与《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》这一强制性国家标准同步实施,实现管理要求和技术路径的统一。

适用范围与核心要求

《标识办法》适用于在我国境内开展人工智能生成合成内容服务的网络信息服务提供者。对新闻出版、影视制作、文艺创作等特定活动,如已有相关法规,则从其规定。

办法明确了几项核心要求:

服务提供者需对文本、图片、音频、视频、虚拟场景等生成内容添加显式标识;在下载、复制、导出等环节,应确保文件中含有符合要求的标识;在文件元数据中添加隐式标识,包括服务提供者信息、内容编号等;在用户协议中明确标识规范,提醒用户遵守。

此外,互联网应用程序分发平台在审核上架时,也需核验相关材料,确保合规。

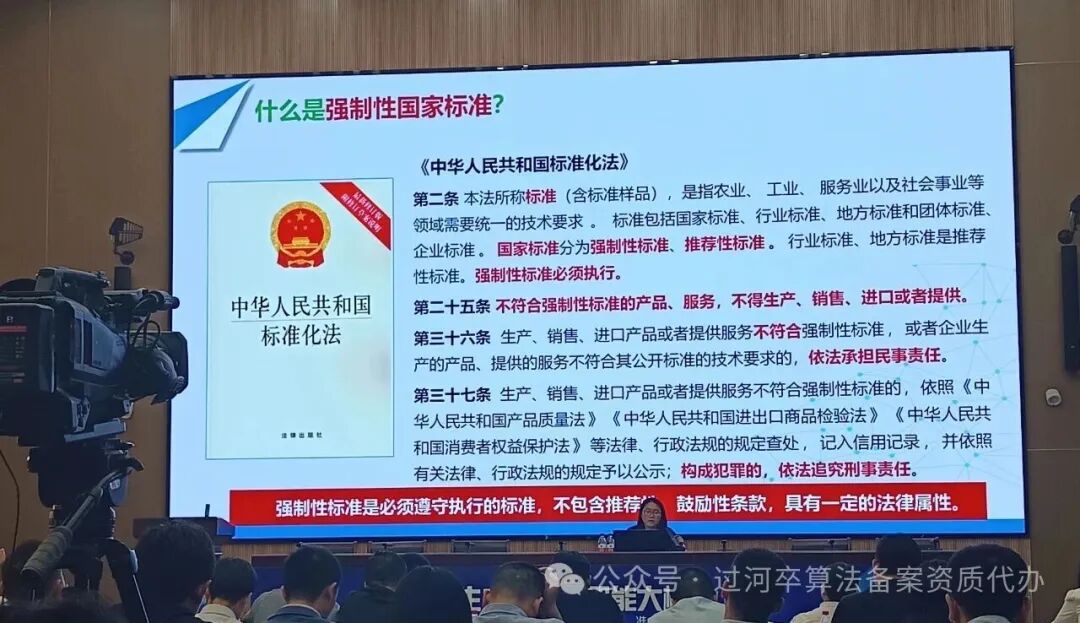

强制性国家标准的支撑作用

与《标识办法》同步实施的《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》作为强制性国家标准,提供了具体操作指南。它对文本、图片、音频、视频等生成内容提出了显式标识(如文字说明、角标、语音提示)的操作方法,并要求在文件中添加隐式元数据标识,便于后续识别和监管。标准还为未来标识技术的创新和安全性预留了空间。

用户与平台的责任

《标识办法》要求,用户如果申请获取未添加显式标识的内容,必须在协议中明确责任并留存日志记录。此类内容在再次传播时,用户需主动声明并添加标识,否则不得向公众发布。这一规定在保障产业应用灵活性的同时,也强化了用户的法律责任。

同时,办法明确禁止任何组织或个人恶意删除、篡改、伪造或隐匿标识,禁止为他人提供此类工具和服务。通过严厉的禁止性条款,确保标识的权威性和可信度。

《人工智能生成合成内容标识办法》的正式实施,标志着我国AI监管进入了更细化、更严格的新阶段。这不仅是对虚假信息治理的有力回应,也是推动人工智能合规创新的关键举措。随着标识制度和配套技术标准的落地,AI产业将在更加透明、安全、可信的环境中发展,为社会带来更健康的技术生态。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)