技术为矛,和平为盾:九三阅兵科技赋能未来国防

不同型号的无人机不再单独飞行,而是编组成体系:无侦-7进行远距离雷达搜索,无侦-10负责精准识别,两者如同“空中的千里眼和顺风耳”,将情报实时回传,形成打击链路的闭环。但2025年的特别之处在于,它把“未来战争”的科技要素搬到了现实,真正展示了智能化国防的时代图景。从智能单兵到无人蜂群,从网络空间到数字孪生,从电磁弹射到反无人系统,这次阅兵传递的信号清晰而坚定:未来的国防,是人工智能、无人装备、网

2025年9月3日,天安门广场举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式。与以往不同,这一次的铁流滚滚更像是一场“科技阅兵”。人工智能、无人系统、网络安全、智能制造全面融入其中,国防的前沿形态在长安街上得到集中展示。

这场阅兵延续了九三阅兵独有的历史厚度。1945年9月3日是中国人民抗战胜利的日子,自2014年确立为国家纪念日以来,每一次九三阅兵都承载着“铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来”的主题。但2025年的特别之处在于,它把“未来战争”的科技要素搬到了现实,真正展示了智能化国防的时代图景。

单兵装备首先完成了数字化跃升。参阅官兵佩戴的新一代智能终端与指挥平台实时互联,形成战场物联网:191式自动步枪通过模块化设计适配不同任务场景,智能手表则监测心率、体能与路线,确保作战与健康管理并行。这意味着士兵不再是孤立的个体,而是整个信息网络的一个节点。战场态势感知与共享,正像移动互联网一般普及到作战一线。

而真正代表未来的,是首次集中亮相的网络空间部队。他们手中的军旗以“赛博灰”为底色,象征“制胜无形”的作战理念。信息支援部队与之并肩出现,构成数字战场的骨干。这表明,网络安全已与战略防御处于同等重要的位置。无论是防御敌方的网络攻击,还是保障自身通信与指挥链路的畅通,信息战已成为现代军事实力的关键支撑。

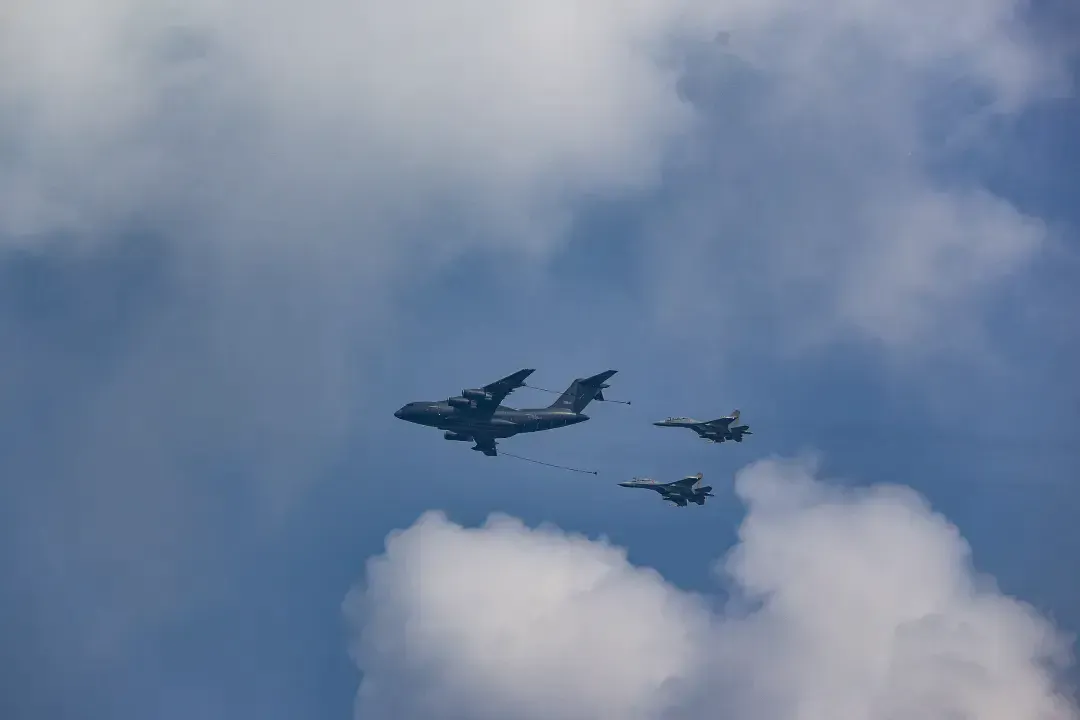

无人作战体系则是这次阅兵的绝对亮点。不同型号的无人机不再单独飞行,而是编组成体系:无侦-7进行远距离雷达搜索,无侦-10负责精准识别,两者如同“空中的千里眼和顺风耳”,将情报实时回传,形成打击链路的闭环。地面无人车辆、巡逻机器人、排爆与补给平台也集体亮相,展示了陆上无人化的广阔应用。从侦察到攻击,从保障到反制,无人系统已经形成完整的作战网络。

与此同时,反无人系统的展示同样令人关注。定向能武器与电子干扰平台如同网络世界的“防火墙”和“入侵检测系统”,实时探测、干扰、摧毁敌方无人机群。这是人工智能攻防思维的物理延伸,说明无人装备普及的同时,反制手段也在同步升级。

更深层的变化来自编组方式的重构。本次阅兵打破了传统按军种或型号排列的方式,而是按照作战体系进行分组:陆上作战群、信息作战群、无人作战群、战略打击群……这种体系化编组,类似于IT领域的“云原生架构”,强调各个模块的协同与复用。它折射出当代战争的本质——不再是单一兵种的力量比拼,而是体系对体系的全面对抗。

智能制造与国产化则提供了坚实支撑。福建舰搭载电磁弹射技术亮相,其能够将隐身无人机直接弹射升空,这背后依赖于电力管理、控制算法和工业互联网的深度融合。所有参阅装备均为国产现役主战装备,展现了中国在硬件制造与软件系统方面的自主创新能力。这种“从零到整”的突破,让国防工业不再是单点突破,而是全链条升级。

训练模式的革新同样由人工智能推动。北斗定位、模拟仿真、数字孪生技术取代了传统的人海战术。方队训练可以在虚拟环境中无限次推演,再搬到现实中高效排练。这种虚实结合的模式大幅提升了训练效率和安全性,也让数字化技术成为官兵日常的一部分。

即便是后勤保障,也不再是“幕后配角”。智能仓储、无人配送、预测性维护等民用物流技术,已经嵌入联勤保障部队的运作。未来战争比拼的,不仅是火力和速度,还包括供应链和智能调度的稳定性。

整个阅兵的执行过程,本身就是科技能力的集中检验。千余人组成的军乐团、数百辆装备的精确列阵、实时指挥与协调,都依赖于先进的通信系统和智能化调度平台。这不仅是一场军事展示,更是一场大规模科技活动的完美执行。

从智能单兵到无人蜂群,从网络空间到数字孪生,从电磁弹射到反无人系统,这次阅兵传递的信号清晰而坚定:未来的国防,是人工智能、无人装备、网络安全和体系化思维的综合博弈。中国以自主创新将这些前沿科技融入国防体系,不是为了挑起冲突,而是为了让和平更有保障。

80年前,硝烟散尽换来胜利;80年后,科技赋能守护和平。智能化阅兵,不仅铭记了历史的苦难与辉煌,更昭示了未来的安全密码。

公众号:OpenSNN

更多推荐

已为社区贡献6条内容

已为社区贡献6条内容

所有评论(0)