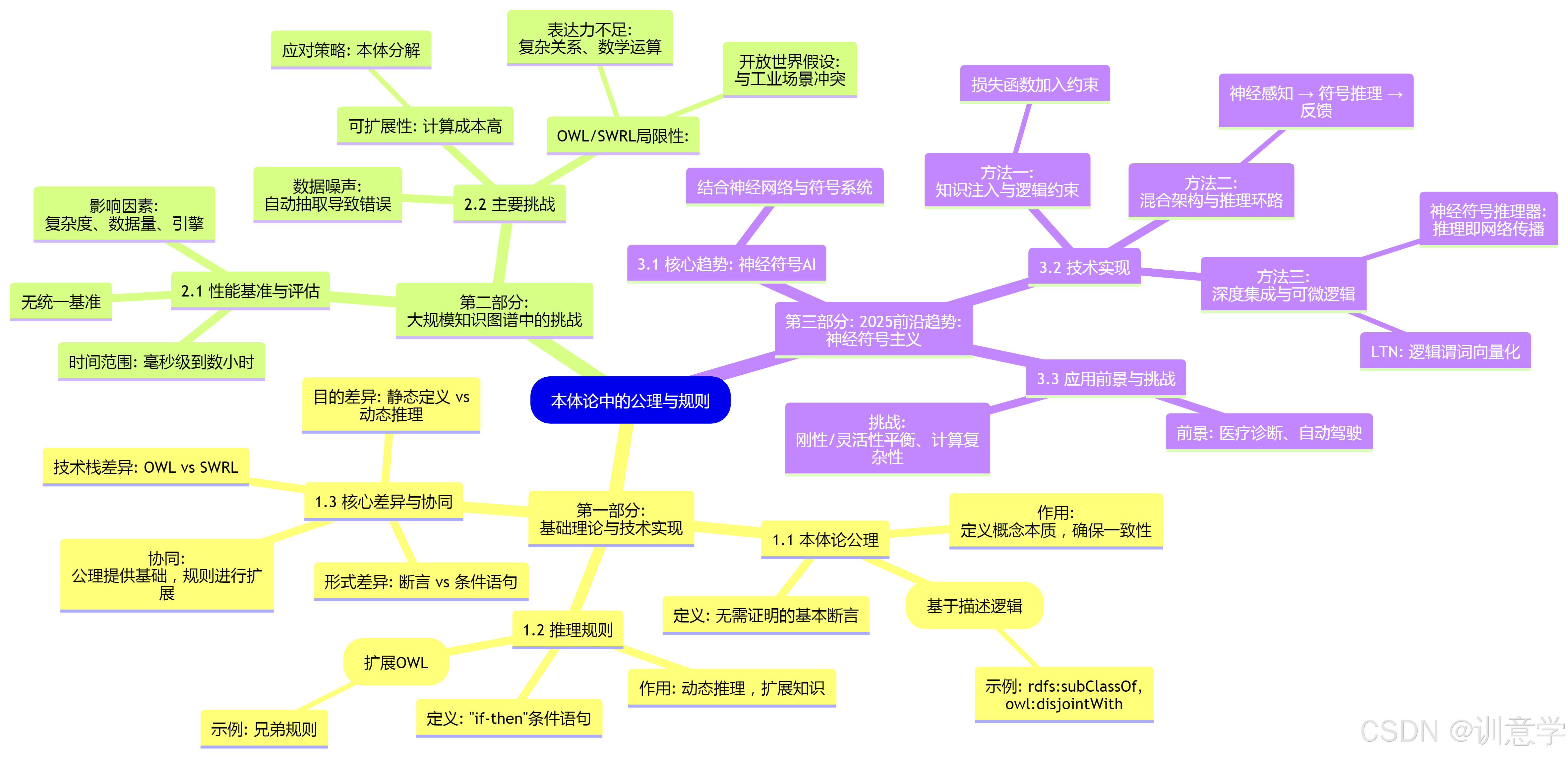

本体论中的公理与规则——从经典逻辑到神经符号融合的演进

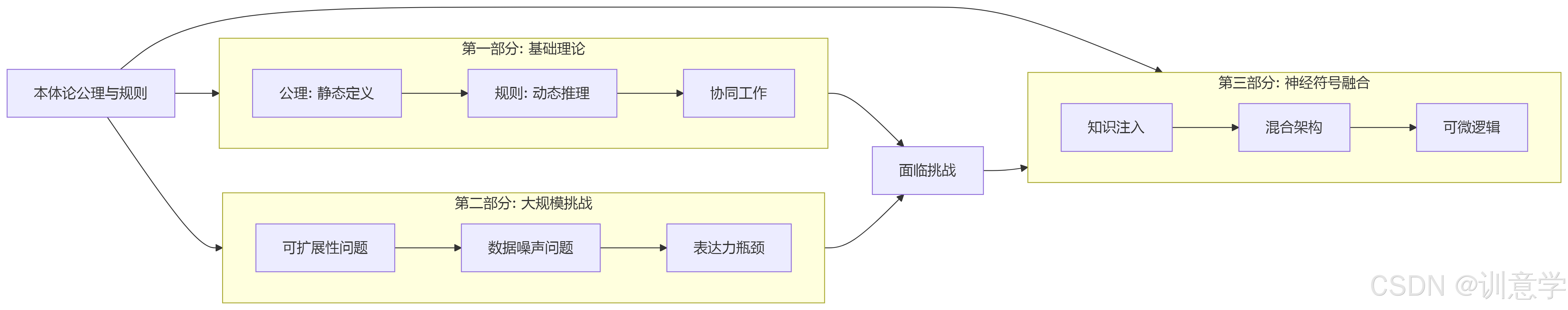

本文探讨了本体论中公理与规则在知识工程和人工智能中的核心作用。公理作为知识模型的逻辑基石,通过OWL等语言定义概念本质和静态约束;规则则作为动态推理引擎,通过SWRL等语言扩展知识。在大规模知识图谱应用中,二者面临可扩展性、数据噪声等挑战。前沿趋势指向神经符号AI的融合,通过知识注入、混合架构和可微逻辑等技术,将符号推理与深度学习结合,为自动化推理开辟新路径。尽管存在技术挑战,这种融合预示着更强大

引言

本体论(Ontology)作为知识工程与人工智能领域的核心组成部分,通过形式化地规范特定领域的概念、属性及关系,为机器理解和处理信息提供了坚实的基础。在这一框架中,公理(Axioms)和规则(Rules)扮演着无可替代的角色:公理构成了知识模型的逻辑基石,定义了概念的内在本质与静态约束;而规则则是驱动知识推理的引擎,使系统能够从已知事实中派生出新的、隐含的知识。

本报告旨在深入探讨本体论中公理与规则的核心作用、技术实现、性能挑战及其在前沿AI技术中的演进。报告将首先回顾公理与规则的基础理论,随后分析其在DBpedia、YAGO等大规模知识图谱(Knowledge Graphs)中的应用性能与现实挑战。最后,本报告将着眼于2025年的技术前沿,重点剖析以神经符号主义(Neuro-Symbolic AI)为代表的新兴趋势,阐述公理与规则如何与深度学习模型深度融合,从而开启自动化推理的新篇章。

第一部分:公理与规则的基础理论与技术实现

1.1 本体论公理:知识模型的逻辑基石

公理是本体论中无需证明的、被视为绝对为真的基本断言。它们是定义领域概念语义、确保知识库逻辑一致性与完整性的基础框架 。公理的作用并非用于推导新事实,而是为整个知识体系划定边界和内在结构,确保所有后续的推理都在一个严谨、无矛盾的逻辑空间内进行。

技术实现与核心语言:

公理的标准化技术实现主要依赖于 描述逻辑(Description Logics, DL) 。描述逻辑是一种知识表示的形式化语言,具备可判定的计算特性,构成了现代本体语言的理论基础 。目前,业界最广泛使用的本体语言是 Web本体语言(Web Ontology Language, OWL) ,它正是建立在描述逻辑之上 。

在OWL中,公理通过特定的语言构件来表达,例如:

rdfs:subClassOf: 定义传递性公理,如“‘鱼类’是‘脊椎动物’的子类”。owl:disjointWith: 定义排他性公理,如“‘哺乳动物’与‘鸟类’是互斥的”。owl:FunctionalProperty: 定义唯一性约束,如规定“每个‘人’实例只能有一个‘身份证号’”属性值。

这些公理共同构建了一个静态、可靠的知识骨架,是所有自动化推理的出发点 。

1.2 推理规则:从已知到未知的动态桥梁

与公理的静态定义性质不同,规则是实现动态逻辑推理的“if-then”条件语句。它们使系统能够基于已有的公理和事实,主动发现和生成新的知识,或者对系统行为施加约束。

技术实现与核心语言:

为了弥补OWL在表达通用规则方面的不足 语义网社区开发了 语义网规则语言(Semantic Web Rule Language, SWRL)。SWRL作为OWL的扩展,有效结合了OWL的表达能力与规则语言(如RuleML)的推理能力 。通过SWRL,开发者可以在OWL定义的本体概念之上编写规则,并利用Pellet等推理器执行这些规则,从而推断出OWL本身无法直接得出的新关系或新分类 。

例如,一条SWRL规则可以定义:“如果 ?p 是一个‘人’,且 ?p 有一个‘兄弟’ ?b,那么 ?b 也是一个‘人’”。这种能力极大地增强了知识图谱的丰富度和智能水平。

1.3 核心差异与协同作用

公理与规则虽然都是逻辑工具,但其目的、形式和应用场景存在显著差异:

- 目的:公理旨在定义概念本质,构建知识的静态结构;规则旨在实现逻辑推理,动态扩展知识。

- 形式:公理是静态断言(例如,“所有A都是B”);规则是动态条件语句(“如果X满足条件P,那么Y成立”)。

- 技术栈:公理主要由OWL及其描述逻辑基础承载;规则则通常由SWRL等语言实现。

在实践中,两者协同工作:公理构建了稳定、一致的知识世界观,而规则则在这个世界观的基础上进行探索和扩展,共同实现了知识的精确表达与自动化推理。

第二部分:在大规模知识图谱中的性能、挑战与实现

随着知识图谱规模的爆炸性增长,如DBpedia拥有超过6.2万个属性和10万个类型 ,YAGO包含数亿事实 将经典的公理和规则应用于这些大规模系统,面临着严峻的性能与实现挑战。

2.1 性能基准与评估:一个复杂的现状

关于大规模知识图谱中本体推理的性能,业界并未形成统一、标准的响应时间(Response Time)和吞吐量(Throughput)基准。性能表现高度依赖于推理任务的复杂度、数据量、本体的规模以及所使用的推理引擎 。

从现有研究和实践中,我们可以观察到性能指标的多样性和巨大差异:

- 查询与推理时间范围广:简单的本体查询可以在毫秒级完成,例如某些纯本体查询的平均响应时间仅为2毫秒 。而复杂的查询或推理任务则可能耗时甚久,例如,利用Pellet推理器对YAGO 4.5版本进行一次完整的逻辑一致性检查耗时约4小时 。查询重写的时间范围也可能从毫秒级到数百秒不等 。

- 特定应用性能:在特定领域的智能问答系统中,基于知识图谱的查询可以实现亚秒级响应(例如,某电力领域问答系统平均响应时间小于600毫秒 。

- 处理步骤耗时:在知识图谱构建过程中,某些与推理相关的步骤(如语义接地)在YAGO3-10数据集上的运行时间约为3.2秒 。

综上所述,虽然复杂查询可在标准硬件上于数秒内完成 ,但本体推理的性能评估仍是一个多维度、情境化的复杂问题,而非一个可以简单量化的指标。

2.2 主要挑战:可扩展性、噪声与表达力瓶颈

-

可扩展性(Scalability) :这是将公理和规则应用于大规模知识图谱时最核心的挑战。在包含数十亿三元组的图谱上执行复杂的逻辑推理,计算成本极高 。为应对这一挑战,一种常见的策略是将大型本体分解为更小的、可管理的模块 。

-

数据噪声(Noise) :真实世界的知识图谱(如DBpedia)往往是从半结构化数据中自动抽取的,不可避免地含有错误、不一致和不完整的信息。这些噪声数据严重干扰了基于严格逻辑的规则推理,可能导致推理结果的泛滥或错误 。

-

OWL与SWRL的内在局限性:这些传统语言的表达能力瓶颈也限制了其在复杂场景下的应用。

- 表达力不足:OWL难以描述涉及复杂属性关系(如“叔叔”关系)、数学运算或“if-then-else”逻辑的场景 。SWRL虽然有所增强,但仍无法创建新个体、处理否定作为失败(negation-as-failure)等非单调逻辑,且谓词仅限于一元或二元,限制了灵活性 。

- 开放世界假设(Open World Assumption, OWA) :OWL和SWRL基于OWA,即“未明确说明为假的信息不代表其为假”。这与许多需要明确“是/否”答案的工业应用场景(通常基于封闭世界假设CWA)相悖 导致推理结果具有不确定性。

这些挑战共同推动了研究界探索超越传统本体推理的新范式。

第三部分:2025年的前沿趋势:神经符号主义的融合

面对传统逻辑推理方法的局限性,自2020年以来,研究的焦点并非转向开发一种全新的本体推理语言来完全替代OWL和SWRL 而是迈向了一个更具革命性的方向:将符号推理(以公理和规则为代表)与亚符号学习(以神经网络为代表)进行深度融合,即 神经符号AI(Neuro-Symbolic AI)。

3.1 核心趋势:神经符号AI的崛起

神经符号AI旨在结合两种方法的优势:利用神经网络强大的模式识别和从数据中学习的能力,同时借助符号系统清晰的逻辑结构、可解释性和严谨的推理能力 。其核心动机在于,让AI模型既能“感知”和“学习”,又能“理解”和“推理”。本体论中的公理和规则,作为符号知识的精粹表示,在这一融合趋势中扮演了至关重要的角色。

3.2 技术实现:公理与规则在神经网络中的编码与集成

将本体公理和规则集成到神经网络架构中,目前已涌现出多种技术路径,从松散耦合到深度集成不一而足:

-

方法一:知识注入与逻辑约束(Knowledge Injection and Constraint)

这是一种较为直接的集成方式。本体中的公理和规则被用作一种外部知识源,来指导或约束神经网络的训练过程。例如,在训练一个图像识别模型时,可以引入“‘猫’是‘哺乳动物’”和“‘哺乳动物’与‘鸟类’互斥”的公理,以惩罚那些将同一张图片同时识别为“猫”和“鸟类”的模型输出。这种方法通过在损失函数中加入逻辑约束项,强制模型学习符合领域知识的表示 。 -

方法二:混合架构与推理环路(Hybrid Architectures and Reasoning Loops)

在这种架构中,神经网络和符号推理器作为独立的模块协同工作。神经网络负责处理原始的、非结构化的数据(如图像或文本),提取出高层次的语义特征或实体关系。这些符号化的输出随后被送入一个基于公理和规则的经典推理引擎(如OWL推理器),进行复杂的逻辑推理、验证和规划。推理结果可以反过来作为新的输入或反馈,指导神经网络的下一步行动,形成一个“感知-推理-行动”的闭环 。 -

方法三:深度集成与可微逻辑(Deep Integration and Differentiable Logic)

这是当前最前沿、最具挑战性的方向。其目标是将符号逻辑(公理和规则)本身“编译”或“翻译”成可微分的形式,使其能够作为神经网络的一个内在层或组件,参与端到端的梯度下降训练 。- 逻辑张量网络(Logic Tensor Networks, LTN) :LTN等技术尝试用实数向量表示逻辑谓词,用张量运算模拟逻辑连接词(如与、或、非),从而将一阶逻辑公式转化为可在神经网络中计算的可微操作 。

- 神经符号本体推理器(Neural-Symbolic Ontological Reasoner) :一些研究工作正在尝试构建可以直接将本体推理任务(如ABox推理)编译成一个特定神经网络架构的模型。这意味着,推理过程本身就是神经网络的前向传播过程,从而实现了神经与符号的深度统一 。

3.3 应用前景与挑战

神经符号的融合为自动化推理带来了广阔的前景,例如构建更可靠、更可解释的医疗诊断系统(模型不仅给出诊断,还能依据医学公理说明理由)、更具常识的机器人和自动驾驶系统,以及能够进行复杂科学发现的AI助手 。

然而,截至2025年,这一领域仍面临诸多挑战,包括如何有效平衡符号逻辑的刚性与神经网络的灵活性,如何处理大规模知识的微分化所带来的计算复杂性,以及如何构建统一、易用的神经符号编程框架 。

结论

本体论中的公理与规则,作为知识表示与推理的经典逻辑工具,其重要性历久弥新。它们不仅是构建严谨、一致知识图谱的基础,也为AI系统的透明度和可靠性提供了保障。

进入2025年,我们观察到一个明确的演进路径:面对大规模数据带来的可扩展性挑战和传统逻辑语言的表达力瓶颈,研究的重心已从开发新的独立推理语言,转向了将经典逻辑与现代深度学习相结合的神经符号主义范式。通过知识注入、混合架构和可微逻辑等技术,公理和规则正在从静态的知识描述,转变为能够被神经网络学习、内化和利用的动态约束与推理结构。

尽管性能基准尚不统一,技术融合仍面临挑战,但公理与规则在神经符号AI中的新生,无疑预示着自动化推理正走向一个更加强大、可解释且更接近人类认知模式的未来。

更多推荐

已为社区贡献7条内容

已为社区贡献7条内容

所有评论(0)