深入理解GPS网络RTK定位技术的原理与数学模型

随着全球定位系统(GPS)的不断进步,实时动态(RTK)技术已发展成为现代测量学的重要工具。它能够提供高精度的位置信息,广泛应用于土地测绘、工程建筑、农业、林业等多个领域。本章将对GPS网络RTK技术进行基础性的介绍,阐述其在定位技术中的重要性,以及其与传统GPS定位技术的对比优势。GPS网络RTK技术是一种以载波相位测量为基础的高精度定位技术。它不仅提高了定位的精确度,还扩展了传统GPS的应用范

简介:GPS网络RTK定位技术是高精度定位方法,在测绘、导航、地质勘探等领域广泛应用。本文深入探讨了其基本原理和数学模型。RTK技术通过载波相位差分实现实时定位,网络RTK则通过多个固定基站提高覆盖范围和可靠性。数学模型涉及载波相位观测量、伪距观测量、误差模型和数据处理算法。数据处理包括预处理和后处理,涉及基线向量计算和平差处理。硬件设备包括GPS接收机、数据传输设备和服务器。随着技术发展,网络RTK应用领域将进一步扩大。

1. GPS网络RTK技术介绍

随着全球定位系统(GPS)的不断进步,实时动态(RTK)技术已发展成为现代测量学的重要工具。它能够提供高精度的位置信息,广泛应用于土地测绘、工程建筑、农业、林业等多个领域。本章将对GPS网络RTK技术进行基础性的介绍,阐述其在定位技术中的重要性,以及其与传统GPS定位技术的对比优势。

GPS网络RTK技术是一种以载波相位测量为基础的高精度定位技术。它不仅提高了定位的精确度,还扩展了传统GPS的应用范围。通过对RTK技术的了解,可以更好地掌握其工作原理和实际应用方法。下面,让我们深入了解这项技术及其背后的科学原理。

2. 基于载波相位测量的定位原理

2.1 定位技术概述

2.1.1 传统GPS定位技术的局限性

全球定位系统(GPS)已经成为了现代生活不可或缺的一部分,从个人导航到复杂的军事行动都依赖于其提供的精确位置信息。然而,传统的单点定位技术,即使用单个GPS接收器来确定位置的方法,存在其固有的局限性。这些局限性主要体现在以下几个方面:

- 定位精度有限 :由于存在各种误差源,如大气延迟、卫星钟差、多路径效应以及接收机噪声等,传统GPS单点定位的精度通常限制在几米到几十米。

- 数据更新速率低 :在动态定位应用中,数据更新频率通常无法满足要求,比如在高动态的飞行或航海场景中。

- 信号遮挡问题 :在城市峡谷、密集的森林地区、高山峡谷地带,或是室内环境下,GPS信号很容易被遮挡,导致无法接收到足够的卫星信号,从而无法完成定位。

为了解决这些问题,一种名为实时动态载波相位差分技术(Real-Time Kinematic, RTK)的方法被提出,它在特定条件下可以提供厘米级的定位精度,并且在处理速度上也满足了动态应用的需求。

2.1.2 RTK技术的提出与发展

RTK技术是基于载波相位测量技术的一种实时差分GPS技术,它能够提供高精度的动态或静态定位解决方案。RTK技术的核心在于使用两个GPS接收器:一个在已知的精确位置上(基准站),另一个在未知位置上(移动站)。基准站不断发送包含卫星观测量和基准站位置信息的数据,移动站通过无线通信接收这些数据,并利用差分技术来解决定位中的整周模糊度,从而大幅提高定位精度。

自20世纪90年代中期RTK技术首次提出以来,该技术经历了快速的发展。早期的RTK系统存在诸如基线长度限制、初始化时间长、作业效率低等问题。随着算法优化和硬件技术的不断进步,现代的网络RTK技术(Network RTK)克服了这些早期的不足。网络RTK技术通过多个基准站组成参考站网络,通过先进的数据处理和通讯技术,为大范围区域内的用户提供精确可靠的实时定位服务。

2.2 载波相位测量的基本原理

2.2.1 相位测量的基本概念

在理解载波相位测量之前,首先需要了解什么是载波以及为什么它对定位如此重要。GPS信号由两个主要部分组成:载波和数据码。载波是GPS信号的高频部分,而数据码携带有卫星和轨道信息的编码。载波相位测量关注于载波的相位信息,即载波的周期性波动的相位角。

在无线电定位技术中,载波的相位信息可以被用作非常精细的距离度量。一个完整的载波周期可以对应于一个已知的精确距离,称为波长。当接收器捕获到GPS信号时,它可以通过测量接收信号与本地产生的参考信号之间的相位差来计算出传输信号的相位周期数。这个相位周期数乘以波长就可以得到卫星与接收器之间的距离,即距离的相位测量值。

2.2.2 相位测量在定位中的应用

在实际的GPS定位应用中,载波相位测量被用来实现高精度的定位。当多个卫星的信号被一个GPS接收器捕获时,接收器可以计算出与每个卫星的距离,也就是卫星到接收器的“距离观测量”。由于这些距离都是从同一个接收器发出的,它们都共享同一个接收机钟差,这使得它们无法直接用于计算接收器的确切位置。为解决这个问题,通常需要至少四颗卫星的信号,以建立一个包含三个位置维度和一个时间维度的方程组,从而解算出接收器的位置。

在RTK技术中,载波相位测量被用来提高定位精度。因为载波的波长非常短,所以可以达到厘米级的测量精度。这种方法的一个关键步骤是解决“整周模糊度”的问题,即确定信号完整周期的整数倍。一旦整周模糊度被确定下来,就可以利用载波的相位信息来实现高精度的动态或静态定位。

使用载波相位进行定位的挑战在于整周模糊度的解决速度和可靠性。传统的RTK方法要求接收器至少在一段时间内连续接收到清晰的卫星信号才能解算出模糊度。然而,现代的快速模糊度解决技术,如快速静态测量、动态初始化技术、以及网络RTK技术,已经显著提高了整周模糊度解决的速度和可靠性,从而使得RTK技术更加适用于需要即时高精度位置信息的场景。

3. 网络RTK技术的扩展应用

3.1 网络RTK技术的构成与优势

3.1.1 网络RTK系统的组成

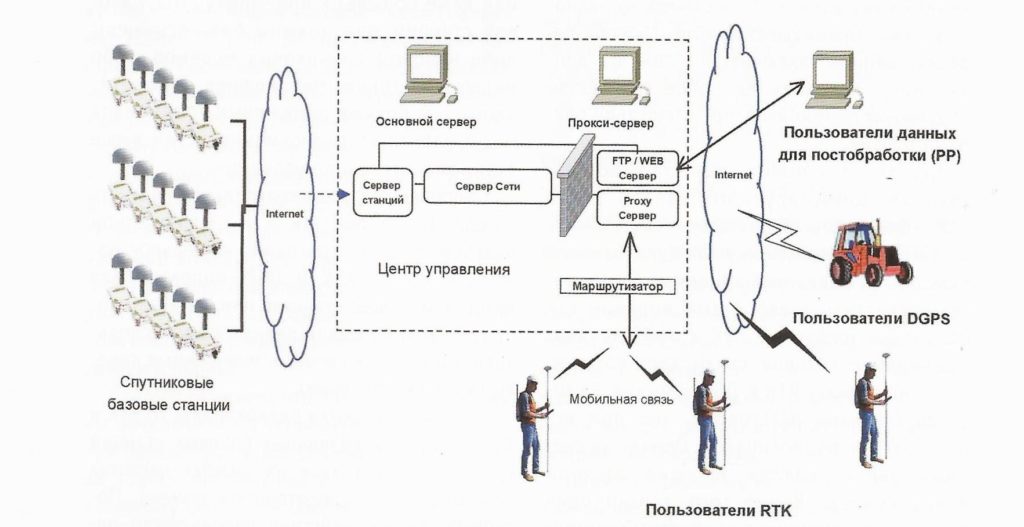

网络RTK(Real Time Kinematic)系统是一种先进的卫星定位技术,它利用连续运行的参考站网络实时提供高精度的定位服务。一个典型的网络RTK系统由以下几个关键组成部分构成:

- 参考站网络 :由多个分布于一定区域内的连续运行参考站(CORS, Continuously Operating Reference Stations)组成。这些参考站实时采集数据,并将数据传输至控制中心。

-

数据中心 :收集并处理来自各个参考站的数据。数据中心拥有强大的计算能力,能够快速处理数据,并生成差分改正信息。

-

通信网络 :确保数据中心和参考站、用户之间能够实时交换数据。它包括无线通信、互联网等多种方式。

-

用户设备 :用户接收差分改正信息,并结合自己的观测数据进行处理,以得到高精度的定位结果。

通过整合这些组成部分,网络RTK系统能够提供厘米级甚至毫米级的定位精度,同时覆盖范围广泛,是现代测绘、地理信息、农业、林业等多个领域的重要技术工具。

3.1.2 网络RTK与传统RTK的对比

网络RTK与传统RTK(单基站RTK)技术相比,具有显著的优势。下面是两者的对比分析:

-

覆盖范围 :网络RTK系统覆盖范围远大于单基站RTK系统。单基站RTK的有效工作范围通常在几十公里内,而网络RTK可以覆盖几百公里。

-

精度与可靠性 :网络RTK系统通过参考站网络提供的实时数据,可减少大气、多路径效应等误差影响,提高整体定位精度和可靠性。

-

初始化时间 :网络RTK系统使用多个参考站的数据,可以在较短时间内完成初始化,减少等待时间。

-

服务稳定性 :由于参考站网络的冗余设计,即使个别站点发生故障,系统仍然能够提供稳定的服务。

-

成本效益 :网络RTK系统虽然初始投入较大,但长期运行成本较低,且能够服务更多用户。

3.2 网络RTK技术的应用领域

3.2.1 地理信息系统(GIS)中的应用

GIS(Geographic Information System)是收集、存储、分析和显示地理数据的综合系统,网络RTK技术在这个领域中的应用显著提升了数据采集的精度和效率。

-

高精度地图制作 :通过网络RTK技术,可以在较短的时间内完成大面积地区的精确测绘,为GIS提供高精度的地理信息数据。

-

实时数据更新 :利用网络RTK技术,GIS系统可以实时更新地理信息,确保数据的时效性和准确性。

-

城市规划与管理 :在城市规划与管理中,网络RTK技术可以用于土地利用调查、城市基础建设规划等,提供精确的地理信息支持。

3.2.2 农业、林业测绘中的应用

农业和林业领域对空间数据有着特殊的需求,网络RTK技术在这些领域中的应用如下:

-

土地测量 :网络RTK技术能够为农田规划、作物种植布局、林业资源调查等提供精确的空间定位服务。

-

农业机械自动导航 :利用网络RTK技术,可以实现农业机械如拖拉机、收割机等的精确自动导航,提高作业效率和农作物产量。

-

森林资源调查 :网络RTK技术在林业中用于进行森林资源调查,快速获取林地边界、树种分布等数据,对于森林资源管理和可持续发展至关重要。

3.2.3 城市测量与建设中的应用

城市建设和管理是现代城市发展的重要方面,网络RTK技术在此领域的作用包括:

-

建筑施工定位 :在高楼大厦、桥梁、隧道等大型建筑的施工过程中,网络RTK技术可以提供高精度的定位服务,确保施工质量和进度。

-

城市三维建模 :网络RTK技术可以辅助完成城市的三维建模,这对于城市规划、灾害评估、交通管理等均有重要作用。

-

城市基础设施管理 :通过网络RTK技术,可以精确地定位城市基础设施的位置,如管网、电缆、交通标志等,提高管理效率和安全性。

在实际应用中,网络RTK技术展示了其在提升定位精度、扩大服务范围、提高工作效率等方面的强大能力,逐渐成为相关行业不可或缺的技术工具。随着技术的不断发展和创新,其应用前景将更加广阔。

4. GPS网络RTK数学模型构成

在当今技术进步的浪潮中,精确的定位技术正变得越来越重要。网络RTK技术作为其中的关键技术之一,其数学模型是实现高精度定位的核心。本章节将深入探讨GPS网络RTK数学模型的构建,从基本理论到具体应用,为您揭开其神秘面纱。

4.1 数学模型的基本理论

4.1.1 坐标系与坐标转换

在GPS网络RTK技术中,坐标系和坐标转换是构建数学模型的基础。坐标系通常指的是全球统一的地球坐标系,如WGS-84坐标系。而坐标转换则是将从卫星获取的坐标转换为本地测量坐标系的过程,这一过程涉及复杂的数学变换。

首先,理解坐标系的基本概念是必要的。一个坐标系定义了点的三维位置,包含经度、纬度和高程信息。在GPS中,卫星信号携带的是以地球质心为原点的坐标信息,而实际应用中常常需要转换为地面参考站坐标系中的位置,这就需要进行坐标转换。

坐标转换通常涉及三个步骤:平移、旋转和尺度变换。平移操作将坐标原点从地球质心移至参考站位置;旋转操作调整坐标轴的方向,使其与参考站坐标系平行;尺度变换则是为了消除尺度因子带来的误差。数学模型中的参数通常通过最小二乘法等优化算法来求解。

4.1.2 线性代数在定位模型中的应用

线性代数是处理多变量线性系统的强大工具,在GPS网络RTK数学模型中扮演着重要角色。模型中的线性方程组常用于描述误差和观测值之间的关系。例如,在最小二乘法中,通过对误差方程组的线性处理,可以求得最优估计值。

线性代数中的矩阵运算,如矩阵乘法、求逆、特征值分解等,是GPS数学模型中不可或缺的部分。矩阵求逆运算常用于最小二乘解算中,求得未知数的估计值。此外,特征值分解在信号处理和模式识别中也有广泛应用,可以用于提取有用的信息,抑制噪声干扰。

4.2 数学模型的具体构建

4.2.1 观测方程的建立

GPS网络RTK技术中的观测方程描述了卫星到接收机的信号传播时间与观测值之间的关系。该方程可以表示为:

[ L = \rho + c \cdot (dt_{r} - dt_{s}) + T + I + \epsilon_{L} ]

其中,( L )是载波相位观测量,( \rho )是卫星到接收机的真实几何距离,( c )是光速,( dt_{r} )和( dt_{s} )分别是接收机和卫星钟差引起的时延,( T )是大气延迟误差,( I )是电离层延迟误差,而( \epsilon_{L} )代表其他随机误差。

该方程建立了观测量与误差源之间的直接关系,通过解算可以得到接收机的位置和时间信息。在实际应用中,为了解决方程中的未知数,通常需要多个卫星的观测量和多个观测量方程。

4.2.2 模型参数的求解与评估

参数求解是建立数学模型的最终目的,而评估则是确保模型精度和可靠性的重要步骤。在GPS网络RTK技术中,模型参数的求解主要是通过最小二乘法进行。

假设有一组观测量方程 ( Ax = b ),其中 ( A )是系数矩阵,( x )是参数向量,( b )是观测量向量。最小二乘法的目标是找到一个参数向量 ( x ),使得残差 ( r = Ax - b )的平方和最小。

求解过程通常涉及矩阵的求逆运算,这一过程可能会因为矩阵的奇异性或接近奇异性而导致数值稳定性问题。为此,通常采用正则化技术,比如岭估计或Tikhonov正则化来稳定解的计算。

求解出参数后,需要对模型进行评估,常用的方法有残差分析、协方差分析和模型的显著性检验。通过这些方法可以确定模型是否准确地反映了观测数据,并且是否可以对未知参数进行可靠的估计。

本章节对GPS网络RTK数学模型的构成进行了深入探讨,从基本理论到具体构建,为读者提供了清晰的理解路径。在理解了基础理论后,将模型具体应用到实际问题中是至关重要的一步,我们将在后续章节进一步展开讨论。

5. 载波相位观测量模型与伪距观测量模型

5.1 载波相位观测量模型分析

5.1.1 观测量模型的基本假设

载波相位观测量模型是基于一系列简化假设来建立的,这些假设包括:

- 卫星和接收器的钟差可以被准确估计并去除;

- 卫星轨道误差在一定时间段内可以忽略不计或通过轨道模型进行补偿;

- 信号传播过程中,大气对载波相位的影响可以被独立建模并校正;

- 观测噪声是随机的、无偏的,且在不同观测周期内是不相关的。

这些假设构成了载波相位观测量模型的基础,使得模型更接近实际操作中的应用。

5.1.2 相位观测量的误差源分析

载波相位观测量在实际操作中会受到多种误差源的影响,主要包括:

- 大气延迟误差 :信号在传播过程中,受到电离层和对流层的影响,导致速度变化,产生延迟误差。

- 多路径效应 :接收机接收到的直接信号和反射信号(如从建筑物表面反射)的叠加,造成相位测量误差。

- 接收机噪声和误差 :包括热噪声和量化误差在内的接收机内部误差,以及天线相位中心变化引起的误差。

- 卫星轨道误差 :尽管可以补偿,但卫星轨道的不准确性仍然是一个误差源。

分析这些误差源对于改进模型和提高定位精度至关重要。

5.2 伪距观测量模型分析

5.2.1 伪距观测量的误差处理

伪距观测量是基于观测到的卫星信号与接收机信号的传播时间差进行计算的,其误差处理包括:

- 钟差校正 :确定接收机与卫星钟的时间同步误差,并进行校正;

- 大气延迟校正 :使用数学模型或经验公式来减少电离层和对流层的影响;

- 相对论效应的考虑 :卫星和接收器的相对运动导致的相对论效应需要进行修正;

- 多路径效应的抑制 :通过技术手段减少多路径效应带来的伪距误差。

伪距观测量模型的准确性直接影响到定位的准确性和可靠性。

5.2.2 伪距与相位观测量的对比

伪距和载波相位是两种不同的观测量,它们在信号处理和定位精度上存在明显差异:

- 精度 :载波相位测量的精度比伪距高一个数量级,因为它利用了载波波长较短的优势;

- 模糊度 :载波相位存在整周模糊度问题,需要解决才能用于高精度测量;

- 动态范围 :伪距测量由于其精度较低,适合在动态范围较宽的应用场景中使用;

- 抗干扰性 :载波相位测量对多路径效应更为敏感,需要更加稳定的信号条件。

理解和比较这两种观测量的特性和应用,是进行GPS网络RTK技术应用中非常关键的一步。

代码块展示与分析

import numpy as np

# 假设我们有一组观测到的载波相位数据

observed_carrier_phase = np.array([...]) # 观测量数组

# 假设我们已经对接收机和卫星的钟差进行了校正

# 以及对大气延迟误差进行了校正

# 我们需要解决整周模糊度问题,这里只是一个简化的例子

def resolve_ambiguity(observed_data, aPrioriRange, wavelength):

"""

解决整周模糊度问题的函数

:param observed_data: 观测到的数据数组

:param aPrioriRange: 先验距离估计

:param wavelength: 载波波长

:return: 解决后的整周模糊度值

"""

# 这里使用最小二乘法的一个简化实现

# 假设误差项符合正态分布

# ...(后续实现最小二乘法求解过程)

# 返回整周模糊度的估计值

return estimated_ambiguity

# 估计整周模糊度

estimated_ambiguity = resolve_ambiguity(observed_carrier_phase, initial_range_estimate, carrier_wave_length)

上述代码段展示了如何在已知先验信息和载波波长的情况下,使用最小二乘法的一个简化例子来解决整周模糊度问题。代码解释为:

- observed_carrier_phase 是观测到的载波相位数据。

- resolve_ambiguity 函数用于解决整周模糊度问题,它的输入包括观测数据、先验距离估计和载波波长。

- 使用了最小二乘法来找到最佳的整周模糊度估计值。

在实际应用中,整周模糊度的解决更为复杂,可能需要利用先验知识和多种算法共同工作。

6. 误差模型与数据处理算法

6.1 误差模型的建立与分析

在高精度定位中,误差模型的建立和分析至关重要。了解和建模误差来源是提高定位精度的基础工作。误差模型通常包括对各种误差的数学表达和量化。

6.1.1 大气延迟误差模型

大气延迟误差是GPS定位中最大的误差来源之一,主要分为对流层延迟和电离层延迟。

- 对流层延迟 :对流层延迟与大气中的水汽含量和温度有关,可以通过气象数据进行校正。常用的模型有Hopfield模型和Saastamoinen模型。

- 电离层延迟 :电离层延迟受到太阳活动和电离层总电子含量(TEC)的影响。使用双频接收器可以进行初步的电离层延迟校正。更复杂的模型,如Klobuchar模型,能够提供更精确的校正。

6.1.2 多路径效应及其他误差源

- 多路径效应 :是指卫星信号在到达接收机之前反射于周围的物体,从而产生多条路径的信号,导致接收机接收到的信号发生畸变。使用合适的天线和布局可以减少多路径效应的影响。

- 其他误差源 :包括卫星钟差、相对论效应、地球自转等。通过建模和校正这些误差源,可以进一步提高定位精度。

6.2 数据处理算法的优化

为了处理GPS观测数据,需要应用合适的算法对误差进行校正,并求解出最可能的接收机位置。数据处理算法的优劣直接影响到定位的精度和可靠性。

6.2.1 最小二乘法的应用

最小二乘法是一种数学优化技术,用于根据观测数据求解模型参数。在GPS定位中,最小二乘法通常用于求解接收机的位置和钟差。

- 线性化处理 :最小二乘法在应用之前,通常需要将非线性模型线性化,以简化计算过程。

- 权重设置 :根据各观测值的精度,设置相应的权重可以提高定位的精度。

6.2.2 滤波算法的改进与实现

滤波算法如卡尔曼滤波器在动态系统中用于估计系统的状态,并能有效地整合多种信息源。

- 扩展卡尔曼滤波器(EKF) :当非线性因素不可忽略时,可以使用扩展卡尔曼滤波器进行状态估计。

- 粒子滤波器 :对于更复杂的非线性非高斯噪声问题,粒子滤波器提供了一种有效的解决方案。

在实际应用中,通过合理地选择和改进这些算法,可以有效提高GPS网络RTK技术的定位性能。此外,算法的优化还涉及到计算效率、鲁棒性以及对环境变化的适应能力。通过实验和测试,优化算法以适应不同的应用场景,是提高GPS网络RTK技术应用价值的关键。

flowchart LR

A[开始] --> B[数据收集]

B --> C[初步数据分析]

C --> D[误差模型建立]

D --> E[最小二乘法求解]

E --> F[滤波算法优化]

F --> G[定位结果输出]

G --> H[结束]

在上述流程中,数据收集到误差模型建立是数据预处理和误差校正阶段,最小二乘法求解和滤波算法优化是核心的数据处理阶段,定位结果输出则是最终的成果。每一步都是GPS网络RTK技术中不可或缺的部分,且都需要高度精确的算法来支持。

简介:GPS网络RTK定位技术是高精度定位方法,在测绘、导航、地质勘探等领域广泛应用。本文深入探讨了其基本原理和数学模型。RTK技术通过载波相位差分实现实时定位,网络RTK则通过多个固定基站提高覆盖范围和可靠性。数学模型涉及载波相位观测量、伪距观测量、误差模型和数据处理算法。数据处理包括预处理和后处理,涉及基线向量计算和平差处理。硬件设备包括GPS接收机、数据传输设备和服务器。随着技术发展,网络RTK应用领域将进一步扩大。

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)