全球AI影响力版图的重构:从《时代》AI百人榜看未来格局

人工智能的未来是全人类共同的命运议题。

文|国佳佳

数字社会发展研究中心特约作者

8月28日,《时代》杂志公布了2025年度“TIME100 AI”榜单。

这份聚焦人工智能领域的全球人物名单已走到第三届,从发布伊始便备受瞩目,因为它不仅是一份影响力人物的集锦,更是观察全球科技力量、产业走向与治理趋势的独特窗口。

今年的榜单,尤其引人注目的是其中涌现出越来越多的华人面孔:清华大学苏世民书院院长、人工智能国际治理研究院院长薛澜教授首次入选,华为创始人任正非也榜上有名,此外还有DeepSeek CEO梁文锋、宇树科技CEO王兴兴、小马智行CEO彭军,甚至长期活跃于国际学术与产业界的斯坦福大学教授李飞飞,以及Meta首席AI官汪滔(Alexandr Wang)。

如果说过去两届榜单更像是硅谷和旧金山的舞台,那么今年的榜单无疑更为多元,也更具全球性。

这份榜单背后折射出的,不只是个体荣誉的积累,而是全球人工智能影响力格局的一次动态重构。本文将试图解读TIME100 AI榜单的构成逻辑,分析其中的明星人物和关键力量,并结合华人面孔的崛起来探讨中国在全球人工智能版图中的位置与未来趋势。

图源 | 《时代》杂志

榜单背后的逻辑

四类角色与全球共治

与传统“富豪榜”或“科技榜单”不同,TIME100 AI的评选逻辑并不是单一的财富或公司市值,而是试图呈现人工智能领域多维度的影响力。

根据《时代》的解释,今年的榜单依旧延续了“Leaders(领袖)”“Innovators(创新者)”“Shapers(塑形者)”和“Thinkers(思想者)”的四类划分。这样的框架具有一种叙事意味:人工智能的未来并不会单纯由技术进步推动,而是由一群在不同层面上发挥作用的人共同塑造。

在“领袖”类人物中,企业家和跨国公司掌舵人依然是中流砥柱。Elon Musk、Sam Altman、Jensen Huang、Mark Zuckerberg 等熟悉的名字再次出现。他们代表的是资本、算力与全球资源的整合能力,是产业生态的顶层推动力。

“创新者”则更强调技术与应用层面的突破。这里既包括推动多模态大模型的研究者,也包括医疗、教育、机器人等垂直领域的创业者。他们的故事往往与实验室紧密相连,又通过资本与市场转化为可以触及社会的产品。

“塑形者”则是更微妙的一类。他们可能并不是直接写代码或发布产品的人,但通过制度设计、政策倡议、伦理反思等方式,塑造了人工智能发展的边界。“AI教母”李飞飞在这个层面的意义不容忽视,除了她的技术贡献外,她还是倡导STEM和AI多样性的领导者。

“思想者”的角色则回归学术与人文,他们通过理论研究、价值批判与跨学科的洞见,为人工智能提供反思与哲学意义上的支撑。薛澜的入选正是这一类的代表。他所关注的不是某一项具体的技术,而是人工智能如何与社会治理、国际规则相结合,如何在全球范围内实现“善治”。

这种四类角色的划分,展现出人工智能的影响力并非单一维度。它的未来,不仅依赖产业链条的纵深推进,也仰赖跨界的协作与治理的智慧。

图源 | Pixabay

全球AI“超级明星”

资源、资本与标准的制定者

纵观榜单,仍然不难发现一些熟悉的“超级明星”。他们大多来自美国硅谷,是人工智能产业最核心的资本与资源配置者。

Elon Musk以xAI为载体,将人工智能与自动驾驶、星链乃至火星探索联系起来,形成了极具想象力的技术版图。

Sam Altman则通过OpenAI持续引领大模型的发展方向,ChatGPT 已经不仅是一个产品,而是一个全球范围的公共讨论符号。

Jensen Huang的存在尤为关键。作为NVIDIA的掌舵人,他牢牢把控了全球高性能GPU的生产供应链,而算力正是当下人工智能发展的“石油”。在某种程度上,他的商业决策和产品迭代,直接决定了大模型训练的节奏。

这些人物的共性非常鲜明。

首先,他们掌握了资源配置的核心——无论是算力、资本还是数据,都集中在这些巨头手中。

其次,他们具有强烈的技术驱动力,往往能通过产品定义行业标准。

再次,他们具备全球竞争力,能够在政策、市场与地缘政治的博弈中左右逢源。换句话说,这些超级明星不仅是企业家,更是人工智能生态的制度参与者和标准制定者。

然而,与前两届榜单相比,今年的“超级明星”名单已经不再是一枝独秀。新兴力量的涌现,尤其是来自亚洲和欧洲的面孔,让榜单的重心发生了悄然变化。

华人面孔的崛起

从产业到治理的全方位突破

今年榜单最令人关注的变化,是华人面孔的显著增加,并且许多是首次入选。

任正非的入选意义不言而喻。在过去几年里,华为在高性能AI芯片上的突破被视为中国科技自主性的象征。昇腾910C的性能被认为可平替NVIDIA H100,是中国在“卡脖子”领域取得实质性进展的重要标志。任正非的战略眼光,使华为不仅在通信领域保持优势,更在人工智能的硬件基础上赢得了一席之地。

相比之下,梁文锋、王兴兴和彭军的入选,则代表了中国新锐创业公司的崛起。DeepSeek的快速成长,显示出中国在大模型和生成式AI领域的强劲追赶势头。宇树科技在仿生机器人领域逐渐被国际市场关注,而小马智行则是自动驾驶赛道的代表性企业。这些名字或许在国际舆论场上还没有达到Musk或Altman的知名度,但他们的出现说明中国的AI企业正从跟随者转向并跑者甚至领跑者。

更值得关注的是薛澜的入选。他的研究方向聚焦于AI治理与公共政策,这一议题近年来愈发受到重视。随着人工智能技术影响力的提升,国际间的竞争与合作同样加剧,如何在安全、隐私、伦理与规则上达成共识,成为一项全球性挑战。薛澜的声音,意味着中国在这一治理议程中开始拥有话语权。这对于中国AI的国际地位来说,或许比单一的技术突破更为长远。

此外,李飞飞和汪滔的存在,则显示出华人力量的跨国特征。他们分别在学术界和企业界长期活跃,是跨文化、跨制度交流的桥梁。李飞飞推动的HAI(Human-Centered AI)理念,已经在欧美政策制定中产生影响。汪滔则在Meta担任首席AI官,处于硅谷核心企业的战略前沿。

这些华人的出现,不仅丰富了榜单的面孔,也构成了一张新的中国AI影响力地图:既有以任正非为代表的企业家,也有以薛澜为代表的治理专家,还有梁文锋、王兴兴等创业者,以及李飞飞、汪滔这样的跨国精英。这种多样性,正是中国AI从追随到塑造的关键标志。

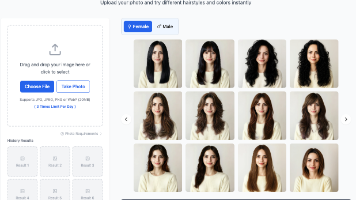

图源 | Pexels

跨界融合

人工智能的社会维度

人工智能的影响力已经远远超越技术本身。今年榜单中的另一个特点,就是跨界角色的大量出现。

来自麻省理工学院的Cynthia Breazeal,2000年在麻省理工学院读博时,开始研究“人与AI共存”的课题。2012年她创立了Jibo社交机器人公司,致力于为用户提供舒服、安全的社交人工智能陪伴。

Jibo被誉为是“第一个家庭社交机器人”(曾获《时代》杂志的最佳发明奖)。该公司在6轮融资中获得了超过七千万美元的资金,2020年被NTT Corporation成功收购。她的入选提醒我们,AI的发展不只是算法迭代,也关乎社会形态和人类能力的重塑。

此外,榜单中还有医学数据科学家Jeff Leek,以及自然语言处理领域的领军人物Yejin Choi。他们代表了人工智能在医疗与语言理解方面的应用前沿。换句话说,人工智能的影响力已经渗透到教育、医疗、文化、艺术等多个维度,形成一种跨学科、跨产业的融合态势。

这种跨界的趋势具有深远意义。它表明,未来人工智能的影响力评估标准,不再局限于技术突破,而是要看它如何在社会层面产生实际价值。谁能够推动AI与教育结合,谁能够将AI应用于公共健康,谁能够为AI制定合理的伦理框架,他们都可能成为未来的“AI百人”。

中国AI的全球定位

从跟随到共建

通过这份榜单,我们能够清晰地看到中国AI在全球生态中的新位置。

首先是硬件层面的突破。华为在芯片领域的进展,让中国在算力之战中拥有了一定的底气。这不仅是企业的竞争力问题,更关系到国家科技战略的自主性。

此外,创业公司的茁壮成长,也给了全球一个亮眼的成绩。无论是DeepSeek的大模型,还是宇树科技的仿生机器人,小马智行的自动驾驶,都表明中国的AI企业正在国际市场上逐渐获得认可。这种认可不仅来自资本市场,也来自技术同行的评价。

第二,跨国人才的活跃。李飞飞、汪滔等人证明,中国背景的学者和企业家在全球AI舞台上发挥着桥梁作用。这种跨文化的存在,使得中国AI并不是孤立的,而是嵌入在全球生态之中。

最重要的一点是,中国治理话语权的提升。薛澜的入选,意味着中国的学者开始被纳入全球AI治理讨论的核心圈层。这对于中国在未来的国际谈判中争取主动权,具有重要意义。

这种转变并非一蹴而就,而是长期积累的结果。榜单的出现,只是一个集中体现。

图源 | Pixabay

未来趋势

从技术竞赛到治理博弈

从榜单中,我们还可以看到人工智能发展的几个未来趋势。

首先,技术竞赛依然激烈。大模型、多模态、芯片等领域,仍然是未来几年内竞争的焦点。谁能掌握算力,谁就能在技术迭代中领先。

治理议题也将愈发重要。无论是数据安全、算法偏见,还是国际间的监管合作,治理问题已经不可回避。各国政府、企业与学界需要形成一种新的平衡,而这一平衡将决定人工智能能否实现可持续发展。

接下来,跨界融合的速度会加快。教育、医疗、能源、艺术等领域,都将成为人工智能应用的重点方向。AI不再是“高冷”的科技,而是深入社会生活的基础设施。

全而球协作与竞争将并存,多样性与包容性成为关键词。榜单中的人物既有跨国公司的掌舵者,也有初创企业的创始人。大公司与小公司,发达国家与发展中国家,都将在人工智能浪潮中寻找自己的位置。这种多极化格局,将决定未来AI发展的结构。

今年榜单涵盖了更多的女性学者、跨国背景的创业者,以及来自发展中国家的代表。这种多样化不仅反映了AI生态的广阔性,也为未来的技术治理提供了更为丰富的视角。

2025年的TIME100 AI榜单,不仅是一份人物名录,更是一张全球人工智能影响力的版图。它让我们看到,从硅谷巨头到中国创业者,从治理思想家到教育专家,从学界先锋到企业家群体,人工智能的未来是由多元力量共同塑造的。

华人面孔的集中涌现,意味着中国不再只是旁观者,而是积极的参与者与推动者。无论是任正非的硬件突破,还是薛澜的治理声音,抑或是梁文锋等创业者的创新实践,他们共同构成了一股新的中国力量。这股力量的出现,不仅关乎国家科技战略的转型,也关系到全球人工智能治理格局的重构。

未来的人工智能,不会由某一个人或某一家公司决定,而是由全球范围内的无数“百人”共同推动。榜单中的每一个名字,都是当下的缩影。而从这份榜单出发,我们看到的未来图景是清晰的:技术不断进化,治理持续推进,社会价值日益凸显,全球共治逐渐成为可能。

在这样的背景下,中国的角色将更加重要。它既要在技术上追赶和突破,也要在治理上发声与贡献,更要通过跨国合作展现负责任大国的形象。换言之,中国AI的未来,不仅是一个国家的科技故事,更是全球人工智能共治进程的一部分。

这正是TIME100 AI榜单所提醒我们的:人工智能的未来,不属于任何一方,而是全人类共同的命运议题。

参考资料:

TIME: The 100 Most Influencial People in AI 2025.

TIME: TIME Reveals the 2025 TIME100 AI List of the World's Most Influential People in Artificial Intelligence.

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)