WebLogic服务器部署与问题解决秘籍

WebLogic 应用服务器是由 Oracle 公司开发的一个功能强大的 Java EE 应用服务器。它广泛应用于企业级应用的部署,管理和运行。WebLogic 提供了一个全面的应用平台,包括高性能的集群、可扩展和容错机制,以及对主要应用标准和规范的支持。WebLogic 服务器的主要特性包括:全面的J2EE支持:WebLogic 作为 Java EE 认证平台,完全支持 J2EE 的所有规范。集

简介:WebLogic是Oracle公司开发的Java EE应用服务器,广泛用于企业级Web应用程序部署。本文详细探讨了WebLogic项目的部署流程,包括创建域、配置服务器、安装应用程序和启动服务等,以及在部署过程中可能遇到的类加载器冲突、内存溢出、连接池问题、安全配置、性能调优、热部署问题和集群配置等常见问题及其解决方案。作者还分享了其个人在实践中的经验和解决方法,是一份宝贵的学习资源。

1. WebLogic应用服务器概述

WebLogic 应用服务器是由 Oracle 公司开发的一个功能强大的 Java EE 应用服务器。它广泛应用于企业级应用的部署,管理和运行。WebLogic 提供了一个全面的应用平台,包括高性能的集群、可扩展和容错机制,以及对主要应用标准和规范的支持。

WebLogic 服务器的主要特性包括:

- 全面的J2EE支持 :WebLogic 作为 Java EE 认证平台,完全支持 J2EE 的所有规范。

- 集群功能 :能够通过集群来实现负载均衡和故障转移,保证了应用的高可用性和可伸缩性。

- 性能和管理工具 :WebLogic 提供了强大的性能监控和管理工具,帮助优化应用性能并简化管理。

在本文中,我们将深入了解 WebLogic 服务器的各个方面,包括其部署流程、常见问题处理、类加载器冲突处理、内存溢出问题解决、连接池优化、安全配置、性能调优、热部署问题以及集群配置与故障转移等。这些内容将帮助读者更好地理解和使用 WebLogic 应用服务器,提升工作效率和应用性能。

2. 部署流程详解

在本章中,我们将深入探讨WebLogic应用服务器的部署流程。WebLogic作为一款强大的企业级应用服务器,它的部署流程涉及多个环节,从准备工作到最终部署,每一个步骤都需要精确和细致的操作。

2.1 部署前的准备工作

部署一个应用到WebLogic之前,必须确保服务器环境已经准备好并且配置正确。

2.1.1 环境检查与配置

在部署应用之前,需要检查操作系统、数据库和其他中间件的配置。WebLogic通常运行在UNIX或Linux系统上,需要确保安装了所有必要的依赖库。例如,Java开发工具包(JDK)是运行WebLogic所必需的,因此必须先安装和配置好JDK。

# 安装JDK,以Ubuntu为例

sudo apt-get update

sudo apt-get install openjdk-8-jdk

# 检查JDK版本确保安装成功

java -version

上述命令会检查JDK的版本,以确认安装成功。接下来,需要对WebLogic服务器进行配置,包括内存设置、网络配置和安全设置等。

2.1.2 依赖库和资源的准备

应用通常会依赖于第三方库和外部资源。在部署前,要确保所有必需的库文件和资源文件都已经准备齐全,并且放在指定的目录下。WebLogic提供了一个共享库的功能,可以将通用的库放在共享目录中,以便多个应用复用。

# 例如,在WebLogic中添加一个共享库

weblogic.Deployer -adminurl http://localhost:7001 -username weblogic -password weblogic1 -name mySharedLib -upload -librarypath /path/to/lib/*.jar -target myserver

这个命令将指定路径下的所有JAR文件添加为名为 mySharedLib 的共享库。

2.2 应用部署的步骤

WebLogic支持多种部署方式,包括通过管理控制台部署、命令行部署以及编写部署脚本等。

2.2.1 使用WebLogic管理控制台部署

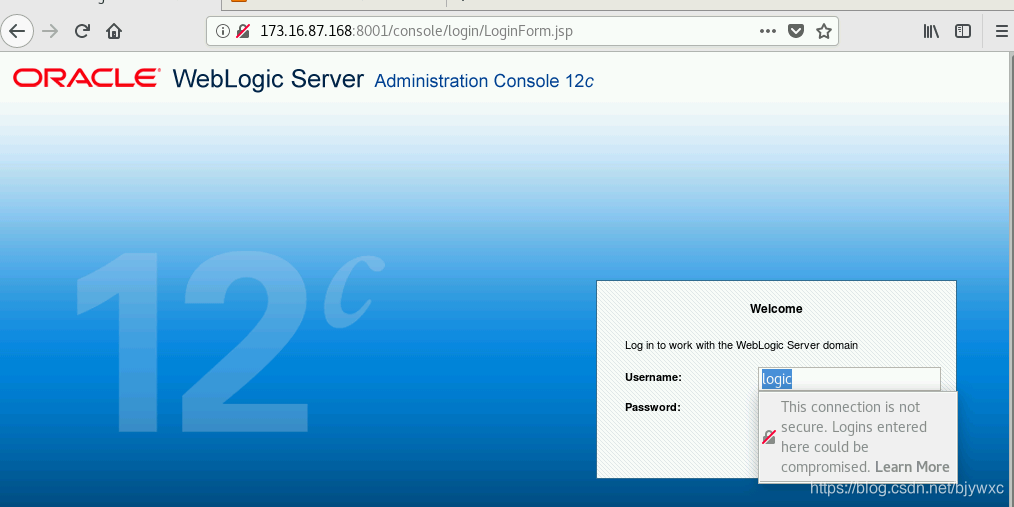

WebLogic管理控制台是一个图形用户界面,可以用来管理WebLogic服务器和部署应用。

- 打开浏览器,访问

http://localhost:7001/console。 - 输入管理员用户名和密码登录。

- 在导航栏选择“部署”选项,然后点击“安装”按钮。

- 按照向导的指示上传应用包,选择应用类型并指定部署目标。

这种方法直观方便,适用于不熟悉命令行操作的用户。

2.2.2 命令行部署的应用场景

命令行部署在自动化部署和脚本化操作方面更为灵活。

# 使用WLST命令行工具部署应用

java weblogic.WLST

connect('weblogic', 'weblogic1', 't3://localhost:7001')

deploy('path/to/yourapp.war', 'myserver', 'Stage=DemoApp', 'Target=myserver')

上述脚本通过WLST(WebLogic Scripting Tool)连接到WebLogic服务器并执行部署操作。这是一种更为复杂的部署方式,但是可以在脚本中加入更多的逻辑处理,例如批量部署或环境切换等。

2.2.3 部署脚本的编写和应用

为了实现部署过程的自动化,可以编写一个部署脚本,用以执行部署任务。这可以通过Shell脚本、Python脚本或其他脚本语言完成。

#!/bin/bash

# WebLogic部署脚本示例

WEBLOGIC_HOST='localhost'

ADMIN_PORT='7001'

ADMIN_USER='weblogic'

ADMIN_PASSWORD='weblogic1'

DEPLOYMENT_NAME='yourapp'

DEPLOYMENT_SOURCE='/path/to/yourapp.war'

# 使用WLST命令行工具执行部署

java weblogic.WLST << EOF

connect('$ADMIN_USER', '$ADMIN_PASSWORD', 't3://$WEBLOGIC_HOST:$ADMIN_PORT')

deploy('$DEPLOYMENT_SOURCE', '$DEPLOYMENT_NAME', 'Stage=DemoApp', 'Target=yourserver')

EOF

通过编写脚本,可以将部署过程自动化,从而提高部署效率并减少人为错误。

2.3 部署后的验证与测试

部署完成后,需要进行一系列的验证和测试来确保应用能够正常运行。

2.3.1 功能性测试

功能性测试主要是检查应用是否按照预期正常工作。这可以通过自动化测试工具(如Selenium)或手动执行测试用例来完成。

# 示例:使用curl测试应用响应

curl -I http://localhost:7001/yourapp

2.3.2 性能测试和压力测试

性能测试和压力测试是确保应用在高负载下能稳定运行的重要步骤。

- 使用JMeter进行性能测试,模拟多用户并发访问应用。

- 使用LoadRunner等工具进行压力测试,评估应用在极限负载下的表现。

graph LR

A[开始性能测试] --> B[配置测试计划]

B --> C[启动测试]

C --> D[收集测试数据]

D --> E[分析测试结果]

E --> F[优化应用性能]

F --> G[重新测试]

通过上述流程,可以确保应用在部署后能够在各种环境下稳定工作。

以上就是WebLogic应用服务器部署流程的详细解析,为实现高效的部署和应用管理奠定了基础。

3. 常见问题及解决方案

3.1 部署过程中的常见错误

3.1.1 权限问题和文件路径错误

在WebLogic服务器的部署过程中,权限问题和文件路径错误是开发者和运维人员经常遇到的两类问题。确保部署操作具有足够的系统权限,文件路径符合服务器规范,是保证部署成功的基础。

- 权限问题

权限问题通常发生在应用程序或者WebLogic服务器没有正确地访问到部署包或者相关资源。例如,如果部署包的文件权限设置得太严格,导致WebLogic服务用户没有读取权限,部署过程就会失败。解决这一问题,可以采取以下措施:

- 检查文件权限,确保WebLogic服务器的运行用户对部署包有读取权限。

-

如果使用的是Linux系统,可以使用

chmod命令更改文件权限,例如:bash chmod -R 755 /path/to/your/deployable

上述命令为所有用户赋予读取和执行权限,为文件所有者赋予读、写和执行权限。 -

文件路径错误

文件路径错误可能是由于部署时指定的路径不存在,或者路径中包含了一些特殊字符。对于路径错误的解决方法,通常需要检查并修正路径。例如,在WebLogic控制台中部署时,确保指定的本地路径和远程路径正确无误。

在编写自动化部署脚本时,要特别注意路径变量的正确性,以避免在不同环境下因路径差异导致的错误。使用相对路径而不是硬编码的绝对路径,可以增加部署脚本的可移植性。

# 使用相对路径的示例

deploy.path=../../deployable

此外,在使用命令行进行部署时, -name 参数用于指定部署包的名称,而 -upload 参数用于上传部署包到服务器。

java weblogic.WLST online.py -username weblogic -password weblogic -url http://localhost:7001/console -name myapp -upload /path/to/myapp.war

3.1.2 部署包不兼容问题

部署包不兼容问题是另一个经常困扰开发者的难题。WebLogic服务器支持多个版本,而部署包(如WAR和EAR文件)也需要与其兼容才能正确部署。

3.2 启动失败的诊断与解决

WebLogic服务启动失败可能是由多种原因导致的。诊断和解决这一问题需要一系列的步骤,包括但不限于日志分析、错误定位和环境配置检查。

3.2.1 日志分析和错误定位

WebLogic服务器提供了详尽的日志文件,用于记录启动过程中的各种事件和错误信息。以下是日志分析和错误定位的一般步骤:

- 查看启动日志文件

WebLogic的启动日志通常位于服务器的 logs 目录下,文件名为 domain.log (如果是在开发模式下)或 myserver.log (对于特定的服务器实例)。

- 日志中的错误信息分析

定位到日志文件中出现的错误信息,通常这些信息会指出具体的问题所在。例如,如果看到如下信息:

java.lang.ClassNotFoundException: com.example.MyClass

这表明 MyClass 类在类路径中不存在。这时需要检查应用的依赖库是否已正确添加到WebLogic的类路径中。

- 使用诊断工具

WebLogic提供了WLDF(WebLogic Diagnostic Framework)工具,可以用于监控和诊断部署后的应用状态。

bash java weblogic.WLDFScriptTool.sh -action get -name WeblogicDiagnosticFramework -target myserver -url http://localhost:8001/console.portal -username weblogic -password weblogic -verbose

在上述命令中, -action get 表示获取信息, -name 参数指定了我们要获取的是哪一个WLDF组件的信息。

3.2.2 环境变量和配置参数的调整

在WebLogic服务启动失败时,环境变量和配置参数可能需要做出相应的调整。

- 环境变量的检查

确保所有必要的环境变量已经设置正确,包括 JAVA_HOME 、 PATH 等。例如,通过修改 setEnv.sh 或 setEnv.cmd 文件,可以为服务器实例设置所需的环境变量。

- 配置参数的优化

在 config.xml 文件中,可以调整WebLogic服务器的配置参数。这些参数包括内存设置、数据库连接设置等。例如,调整Java虚拟机参数:

xml <java-vm> <name>MyJVM</name> <option>-Xms256m</option> <option>-Xmx1024m</option> <option>-XX:MaxPermSize=256m</option> </java-vm>

在上面的配置中, -Xms 、 -Xmx 和 -XX:MaxPermSize 分别设置了初始堆大小、最大堆大小以及永久代的最大大小。

3.3 性能瓶颈分析

性能瓶颈分析是确保WebLogic应用服务器稳定运行的关键环节。性能瓶颈往往表现在服务器响应缓慢、内存使用率高和CPU负载高等方面。

3.3.1 资源使用情况监控

资源使用情况监控可以采用多种方式,其中包括内置的监控工具、第三方监控软件和操作系统自带的监控工具。

- 内置监控工具

WebLogic提供了内置的监控工具,如WebLogic Server Console,可以用来查看服务器的性能指标。

- 第三方监控软件

商业和开源的监控软件如Nagios、Zabbix等,可以用来实现更全面的监控。

- 操作系统监控工具

在Linux系统中,可以使用 top 、 htop 、 vmstat 、 iostat 等命令行工具来监控服务器资源的使用情况。

3.3.2 调整部署策略以优化性能

根据监控到的性能瓶颈,可以针对性地调整部署策略来优化性能。

- 调整线程池大小

根据应用负载情况,合理配置连接器(如JDBC、JMS)的线程池大小可以提高应用响应速度。

xml <connection-params> <min-connections>10</min-connections> <max-connections>50</max-connections> </connection-params>

- 设置合理的会话超时

会话超时的合理配置可以帮助系统更好地管理内存使用,避免内存泄漏。

xml <session-descriptor> <timeout-secs>30</timeout-secs> </session-descriptor>

在上述配置中,会话超时被设置为30秒。

通过上述监控和调整措施,可以有效地诊断和解决WebLogic应用服务器运行过程中的性能瓶颈,保证应用的高效稳定运行。

4. 类加载器冲突处理

4.1 类加载器的工作机制

4.1.1 类加载器的类型和作用

在Java应用程序中,类加载器负责从文件系统或网络中加载Class文件,Class文件在文件开头有特定的文件标识(称为魔数)和文件结构(称为Class文件结构)。类加载器在Java中是层次化的,包括Bootstrap ClassLoader(启动类加载器),Extension ClassLoader(扩展类加载器)和Application ClassLoader(应用类加载器)等。每一层类加载器都有其特定的职责,例如启动类加载器负责加载Java的核心库,扩展类加载器负责加载扩展库等。

类加载器之间存在一个父子关系,形成了一个树状的结构。当一个类需要被加载时,首先会尝试向上委托给父类加载器,父类加载器无法加载时才尝试自己加载。这种机制称为双亲委派模型(Parent Delegation Model)。其主要目的是为了安全,保证核心类库的类不会被随意替换。

public class ClassLoaderExample {

public static void main(String[] args) {

ClassLoader classLoader = ClassLoaderExample.class.getClassLoader();

while (classLoader != null) {

System.out.println("ClassLoader: " + classLoader);

classLoader = classLoader.getParent();

}

}

}

上述代码将输出类加载器的层级结构,从应用类加载器开始,一直到启动类加载器。

4.1.2 类加载过程中的优先级问题

在WebLogic等企业级应用服务器中,类加载机制可能会有所不同,主要是因为服务器通常会提供自己的类加载器来满足应用隔离和部署的需求。例如,WebLogic使用自定义的类加载器WebAppClassLoader来加载Web应用中的类。而自定义类加载器的引入,使得双亲委派模型在某些情况下不再适用。

这种情况下,类的优先级不再是完全根据双亲委派模型来决定,而是要结合类加载器的层次关系和加载策略来确定。比如,一个Web应用的类可能优先被WebAppClassLoader加载,而这个类加载器是Extension ClassLoader的子类加载器。因此,了解类加载器的层次结构和它们的加载优先级对于处理类加载器冲突问题至关重要。

4.2 类加载器冲突的诊断

4.2.1 冲突的具体表现

当两个或两个以上类加载器都试图加载同一个类时,就会发生类加载器冲突。这种冲突通常在应用服务器运行复杂应用时出现,尤其是当应用之间存在类路径上的重叠,或者部署的多个应用依赖相同库的不同版本时。

类加载器冲突的表现形式多种多样,但通常会导致以下一种或多种问题:

- 类找不到异常(ClassNotFoundException)

- 类重复加载错误(LinkageError)

- 类初始化顺序问题(class initialization)

4.2.2 日志分析和冲突定位方法

为了诊断类加载器冲突,我们需要详细分析应用服务器的日志文件。当冲突发生时,日志中通常会包含错误信息和异常堆栈跟踪。定位这些信息并结合类加载器的层次结构,可以帮助我们确定冲突发生的源头。

在WebLogic中,可以通过设置日志级别来增加类加载的详细信息输出,例如设置 weblogic.logging.level 为 FINER 来获取更详细的类加载日志。

<server>

<logging>

<server-application>

<name>weblogic.logging LEVEL</name>

<target>admin-server</target>

<level>FINER</level>

</server-application>

</logging>

</server>

通过审查日志输出,我们可以追踪类加载的顺序和路径。通常,在日志中搜索“Class not found”、“Duplicate class definition”等关键词,可以快速定位到冲突的具体位置。

4.3 冲突解决策略

4.3.1 调整类加载器配置

为了解决类加载器冲突,首先需要确保应用之间的隔离。可以通过调整WebLogic域配置文件( domain.xml )中关于类加载器的配置来实现。比如,可以为不同的应用指定不同的类加载器,并且将它们的类路径设置为独立,确保它们不会相互干扰。

<application>

<name>MyWebApp</name>

<module-type>war</module-type>

<module>

<name>MyWebApp.war</name>

</module>

<staging-mode>stage</staging-mode>

<target>myserver</target>

<class-loader-override>

<create-if-absent>true</create-if-absent>

<name>MyWebAppClassLoader</name>

<parent-class-loader>MyDomainClassLoader</parent-class-loader>

</class-loader-override>

</application>

上述配置定义了一个名为“MyWebAppClassLoader”的类加载器,并将其父类加载器设置为“MyDomainClassLoader”。这样的配置可以让MyWebApp应用拥有自己的类加载器上下文,从而避免与其他应用的类加载冲突。

4.3.2 代码隔离和模块化部署

除了调整类加载器的配置外,代码隔离和模块化部署也是解决类加载器冲突的有效策略。在开发应用时,应遵循模块化的设计原则,明确各个模块的依赖关系,并使用Maven、Gradle等构建工具来管理依赖。

在部署时,应保证每个模块的独立部署。例如,在WebLogic中,可以通过Web应用、EJB模块、Web服务等多种部署单元来实现模块化部署。这样可以确保每个模块都运行在自己独立的类加载器上下文中,极大地减少类加载冲突的可能性。

通过这些策略,可以大大降低类加载器冲突发生的概率,并提高系统的整体稳定性。处理类加载器冲突通常需要深入理解类加载器的工作原理和Java类加载机制。随着现代应用的复杂性增加,对类加载器的深入理解变得越来越重要。

5. 内存溢出问题解决

5.1 内存溢出的原因分析

内存溢出是Java应用程序中常见的问题之一,通常表现为OutOfMemoryError异常。要解决内存溢出问题,首先需要理解其产生的原因。内存溢出主要有两个方面的原因:内存泄漏和配置不当。

5.1.1 常见的内存泄漏场景

内存泄漏是指在应用程序中,不再使用的对象没有被垃圾回收器回收,导致内存空间逐渐被消耗。以下是一些常见的内存泄漏场景:

- 静态集合的使用 :静态集合对象会在程序的整个运行期间一直存在,如果不断向其中添加对象而不进行清理,将会导致内存泄漏。

- 单例模式下的缓存 :单例模式下的对象生命周期与应用相同,如果缓存大量数据,不及时清理,也会导致内存泄漏。

- 错误的Finalizer使用 :Finalizer机制不当使用会导致对象不能及时回收。

- 第三方库的内存泄漏 :一些第三方库可能会有内存泄漏的问题,当这些库被集成到应用中时,也可能会引入内存泄漏。

5.1.2 GC日志分析和内存配置评估

GC日志是理解和解决内存溢出问题的宝贵资源。通过分析GC日志,可以了解垃圾回收的频率、持续时间和回收类型等信息。例如,频繁的Full GC操作可能表明内存配置不合理或存在内存泄漏。

要分析GC日志,可以使用一些日志分析工具,如GCViewer,或者编写脚本进行日志分析。GC日志通常可以在WebLogic的启动参数中开启,如添加 -Xloggc:<path_to_log> 参数。

下面是一个典型的GC日志输出示例:

[GC (Allocation Failure) 266680K->123456K(261952K), 0.2345670 secs]

[Full GC (Metadata GC Threshold) 123456K->102000K(261952K), 0.5432100 secs]

在这个例子中,我们可以看到发生了两次GC事件:一次是由于内存分配失败触发的普通GC,另一次是元数据GC阈值触发的Full GC。每次GC的内存回收量和持续时间也被记录下来。

在分析GC日志后,要结合内存配置评估是否需要调整堆内存大小(通过-Xms和-Xmx参数设置)或新生代与老年代的大小比例(通过-XX:NewRatio参数设置)。

代码块:GC日志解析

// 示例代码,分析GC日志并输出分析结果

public class GCLogAnalyzer {

// 分析GC日志的逻辑

public void analyzeGCLog(String logPath) {

// 读取GC日志文件

List<String> logLines = readLogFile(logPath);

// 分析日志

for (String line : logLines) {

if (line.contains("[GC") || line.contains("[Full GC")) {

// 解析日志并提取GC相关信息

GCEvent event = parseGCLine(line);

// 输出分析结果

printAnalysisResult(event);

}

}

}

// 读取文件内容到List的方法实现

private List<String> readLogFile(String path) {

// ... 读取文件逻辑

return new ArrayList<>();

}

// 解析GC日志行的方法实现

private GCEvent parseGCLine(String logLine) {

// ... 日志解析逻辑,返回GCEvent对象

return new GCEvent();

}

// 打印GC事件分析结果的方法实现

private void printAnalysisResult(GCEvent event) {

// ... 打印分析结果

}

}

// GCEvent类,用于封装GC事件相关数据

class GCEvent {

// ... GCEvent类的实现细节

}

在上述代码块中,我们定义了一个 GCLogAnalyzer 类,用于读取并分析GC日志文件。这个类包含一个 analyzeGCLog 方法,它读取GC日志文件并解析每行可能表示GC事件的文本,然后根据解析结果进行进一步的处理。

这个简单的例子展示了如何处理和分析GC日志,实际应用中需要更详细的处理逻辑和错误处理机制。通过脚本或程序自动化分析GC日志,可以更高效地找出内存问题的根源,从而进行针对性的优化。

5.2 内存溢出的预防与应对

预防内存溢出主要涉及内存监控、预警机制的建立和内存配置的调整。应对内存溢出则包括及时的内存问题诊断和针对特定问题的解决方案。

5.2.1 内存监控和预警机制

建立有效的内存监控机制可以及早发现内存使用异常。监控工具如JConsole、VisualVM等可以提供实时的内存使用情况和性能分析。一些高级监控工具,如AppDynamics、New Relic等,能够提供更为深入的分析和预警。

预警机制可以通过设置内存使用阈值来实现。当内存使用超过阈值时,监控系统会自动发送警报,提示开发者或运维人员采取措施。这通常可以通过监控工具的设置或者编写自定义脚本来完成。

例如,在JVM启动参数中可以设置如下参数来触发内存溢出时生成堆转储文件(Heap Dump):

-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=<path_to_heap_dump_file>

这样,当发生OutOfMemoryError时,JVM会自动在指定路径生成堆转储文件,开发者可以使用MAT(Memory Analyzer Tool)等工具对堆转储文件进行分析,找出内存泄漏的根源。

5.2.2 调整内存参数和垃圾收集策略

调整JVM内存参数和垃圾收集策略是解决内存溢出的直接方法。合理地配置堆内存大小(-Xms和-Xmx参数),新生代与老年代的比例(-XX:NewRatio参数),以及选择合适的垃圾收集器(如G1、CMS、Parallel GC等),对于提高应用程序的性能至关重要。

调整参数时,需要根据应用的特点和运行环境进行具体分析。例如,对于响应时间敏感的应用,可以考虑使用低延迟的垃圾收集器如G1或ZGC。

以下是一些常用的JVM参数调整示例:

# 设置最大堆内存为2GB

-Xmx2g

# 设置初始堆内存为1GB

-Xms1g

# 设置新生代与老年代的比例为1:2

-XX:NewRatio=2

# 启用G1垃圾收集器

-XX:+UseG1GC

# 设置G1的最大停顿时间为200毫秒

-XX:MaxGCPauseMillis=200

调整参数后,要通过压力测试来验证设置的有效性。如果发现内存溢出问题依然存在,可能需要进一步分析应用代码或调整业务逻辑。

5.3 应用内存优化实例

应用内存优化包括代码层面的优化和服务器配置的调整。接下来我们将通过实例来展示如何优化内存使用。

5.3.1 代码层面的内存优化

代码层面的内存优化通常包括以下几点:

- 避免不必要的对象创建 :例如,重用对象,使用对象池技术等。

- 合理使用集合框架 :避免无限制地添加数据到集合中,根据业务需求合理选择集合类型。

- 使用轻量级的数据结构 :使用更轻量级的数据结构来减少内存占用,例如使用

StringBuilder代替StringBuffer。 - 优化数据结构使用 :合理设计数据结构,避免产生大量的中间对象。

- 控制大对象的使用 :大对象对垃圾收集影响较大,应尽量避免或减少使用。

5.3.2 服务器配置的调整案例

服务器配置调整主要涉及JVM参数的优化,下面是一个针对特定应用的JVM配置调整案例。

假设我们有一个电子商务应用,经常在促销活动期间因为用户访问量激增导致内存溢出。通过监控和分析,我们发现:

- 应用频繁创建临时对象,导致老年代内存空间很快耗尽。

- 新生代大小设置不合理,导致对象频繁晋升到老年代。

- 使用的垃圾收集器性能不符合应用需求。

为了优化这个应用的内存使用,我们可以做如下配置调整:

# 设置初始堆内存和最大堆内存为3GB

-Xms3g -Xmx3g

# 设置新生代大小为1GB

-Xmn1g

# 启用G1垃圾收集器,设置最大停顿时间为100ms

-XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=100

在调整配置后,我们进行了新一轮的压力测试,发现应用的内存使用更加平稳,没有再出现内存溢出的问题。这样的调整提升了应用的稳定性和可用性。

结合代码优化和服务器配置调整,我们能够更有效地解决内存溢出问题,提高应用的整体性能和用户体验。

6. 连接池配置优化

在现代的Web应用程序中,数据库连接池已经成为了提高数据库访问性能和管理数据库连接的重要技术。WebLogic作为应用服务器中的佼佼者,提供了功能强大的数据库连接池配置选项。本章将深入探讨连接池的工作原理、参数调整策略以及监控和优化实例。

6.1 连接池工作原理及重要性

6.1.1 数据库连接池的基本概念

数据库连接池是一种技术,用于维护一组数据库连接,以便应用程序可以快速重用这些连接。这种做法可以显著减少创建和销毁数据库连接所花费的时间。连接池通常包括初始连接数、最小和最大连接数、连接等待超时等参数,这些参数可以灵活配置以适应不同的应用场景。

6.1.2 连接池对性能的影响

正确配置的连接池可以极大地提高应用程序的性能,减少数据库连接和关闭操作的开销。同时,连接池还可以通过限制最大连接数来防止应用程序耗尽数据库资源。

6.2 连接池参数调整策略

6.2.1 关键参数的含义和作用

连接池的参数调整是优化数据库性能的关键步骤。一些关键的参数包括:

- InitialCapacity(初始容量) :连接池启动时创建的连接数量。

- MaxCapacity(最大容量) :连接池中可以容纳的最大连接数。

- MaxIdle(最大空闲连接数) :连接池中允许的最大空闲连接数。

- MaxWaitTime(最大等待时间) :请求连接时最长等待时间。

6.2.2 根据实际应用场景的参数调整

在实际应用中,需要根据应用程序的具体情况和数据库的性能进行参数调整。例如,如果应用程序需要频繁地与数据库交互,则可以增加连接池的大小;相反,如果数据库资源非常宝贵,则应该限制连接池的大小以避免过度占用数据库资源。

// 示例代码:WebLogic连接池参数设置

InitialContext ctx = new InitialContext();

DataSource ds = (DataSource) ctx.lookup("jdbc/MyDS");

ds.setInitialPoolSize(20); // 初始连接数

ds.setMaxPoolSize(50); // 最大连接数

ds.setMinPoolSize(5); // 最小连接数

ds.setMaxIdleTime(10); // 最大空闲时间,单位分钟

ds.setLoginTimeout(5); // 登录超时时间,单位秒

6.3 连接池监控和优化实例

6.3.1 监控工具和指标分析

监控连接池状态是优化过程中的重要步骤。可以使用WebLogic自带的管理控制台来查看连接池的状态信息,包括当前活跃的连接数、等待获取连接的请求数、池中的最大空闲连接数等。

6.3.2 实际案例的调优经验和分享

考虑以下调优经验:

- 案例1 :一个在线零售网站,在购物高峰期时数据库连接池耗尽,导致新的请求无法处理。通过增加连接池的最大连接数,并对数据库连接进行超时管理,成功解决了问题。

- 案例2 :一个金融应用在夜间批处理作业期间出现了性能问题。通过减少最小和最大连接数,并确保夜间批处理作业不会与日间操作冲突,显著提高了夜间处理效率。

在优化连接池时,重要的是要不断监控应用程序的性能指标,并根据实际情况动态调整参数。通过这种方式,可以确保应用程序的稳定运行,同时最大限度地利用数据库资源。

简介:WebLogic是Oracle公司开发的Java EE应用服务器,广泛用于企业级Web应用程序部署。本文详细探讨了WebLogic项目的部署流程,包括创建域、配置服务器、安装应用程序和启动服务等,以及在部署过程中可能遇到的类加载器冲突、内存溢出、连接池问题、安全配置、性能调优、热部署问题和集群配置等常见问题及其解决方案。作者还分享了其个人在实践中的经验和解决方法,是一份宝贵的学习资源。

更多推荐

已为社区贡献8条内容

已为社区贡献8条内容

所有评论(0)