机器学习如何改变AI?

机器学习(ML)的兴起是人工智能(AI)领域发展史上的关键转折点,它从范式、能力边界、应用范围三大核心维度彻底重塑了 AI,推动其从早期局限于特定场景的 “规则驱动” 模式,走向可泛化、能自主学习的 “数据驱动” 新模式。

机器学习(ML)的兴起是人工智能(AI)领域发展史上的关键转折点,它从范式、能力边界、应用范围三大核心维度彻底重塑了 AI,推动其从早期局限于特定场景的 “规则驱动” 模式,走向可泛化、能自主学习的 “数据驱动” 新模式。要理解这种改变,需结合 AI 的发展脉络,从以下四个核心层面展开分析:

一、打破 “手工编码” 的范式枷锁:从 “规则驱动” 到 “数据驱动”

早期 AI(即 “传统人工智能” GOFAI,如 IBM 的 “深蓝”)的核心局限在于依赖人类手工编写规则—— 要让 AI 解决某个问题,必须由领域专家将问题逻辑拆解为精确的、可执行的代码规则(例如 “深蓝” 的国际象棋评估函数需人工定义 “棋子价值”“位置优先级” 等)。这种模式存在两大致命缺陷:

- 场景局限性:规则仅适用于单一问题,无法迁移到其他领域(例如 “深蓝” 的算法只能下国际象棋,无法解决图像识别、语言理解等问题);

- 复杂度瓶颈:当问题涉及海量变量(如蛋白质结构预测、自然语言歧义)时,人类无法穷尽所有规则(例如无法用手工代码覆盖所有语言的语法、语义变体)。

而机器学习彻底颠覆了这一逻辑:它无需人类定义 “具体规则”,而是让 AI 通过从数据中学习规律自主生成 “隐性规则”。例如:

- 要让 AI 识别猫,无需人工编写 “猫有尖耳朵、毛茸茸” 等代码,只需给模型输入数万张 “猫” 与 “非猫” 的图像数据,模型会自主学习 “猫的像素特征模式”;

- 要让 AI 翻译语言,无需人工定义 “中英文语法对应规则”,只需输入海量双语对照文本,模型会自主学习两种语言的语义映射关系。

这种 “数据驱动” 范式让 AI 摆脱了对人类规则的依赖,首次具备了处理复杂、模糊、多变量问题的能力 —— 而这类问题正是现实世界(尤其是科学研究、日常生活)中最常见的需求。

二、拓展 AI 的能力边界:从 “特定任务” 到 “泛化智能”

早期 AI 是 “专才”,只能解决被精确定义的单一任务;而机器学习(尤其是深度学习)让 AI 逐渐成为 “通才”,具备跨场景的泛化能力,核心体现在三个方面:

-

从 “窄任务” 到 “宽领域”

机器学习模型可通过调整数据和训练目标,快速适配不同领域。例如:- 同一类 “卷积神经网络(CNN)”,既能通过图像数据训练后识别癌细胞(医疗领域),也能通过卫星图像数据训练后监测农作物病虫害(农业领域),还能通过工业相机数据训练后检测零件缺陷(制造业领域);

- 大型语言模型(LLMs)如 GPT 系列,无需针对 “写代码”“做科研分析”“生成报告” 等任务单独设计,仅通过海量文本数据的预训练,就能泛化到多种语言相关任务。

-

从 “静态能力” 到 “动态学习”

早期 AI 的能力是 “固化” 的 —— 代码写完后无法更新(若要让 “深蓝” 下得更好,需人工修改评估函数);而机器学习模型具备持续学习能力:- 当有新数据时(如新增的蛋白质结构数据、新的语言表达),模型可通过 “微调”(Fine-tuning)更新自身知识,无需重新编写整个算法;

- 强化学习(RL)更进一步,让 AI 能在 “与环境互动” 中动态优化策略(如 AlphaGo 通过与自己对弈持续提升棋艺,深度强化学习模型通过控制核聚变等离子体的 “试错” 优化稳定性)。

-

从 “感知缺失” 到 “感知 - 决策闭环”

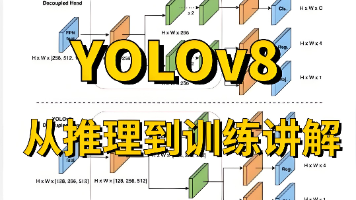

早期 AI 缺乏对 “非结构化数据”(图像、音频、视频、自然语言)的处理能力,而机器学习(尤其是深度学习)填补了这一空白:- 计算机视觉(CV)领域:通过 CNN、Transformer 等模型,AI 实现了图像分割(如医疗影像中定位肿瘤)、视频行为分析(如自动驾驶识别行人);

- 自然语言处理(NLP)领域:通过 RNN、LLMs 等模型,AI 实现了语义理解(如科研文献摘要生成)、情感分析(如用户反馈情绪判断);

- 多模态学习:进一步融合文本、图像、音频数据,让 AI 具备 “跨模态理解” 能力(如根据文字描述生成科学示意图,或根据图像内容生成实验报告)。

这些能力的拓展,让 AI 首次能 “看懂”“听懂”“理解” 现实世界的复杂信息,并基于此做出决策 —— 这是早期 AI 完全无法实现的。

三、推动 AI 从 “实验室” 走向 “现实应用”:解决科学与产业的核心痛点

早期 AI 因局限于特定任务,仅能在少数场景(如下棋、数学定理证明)发挥作用;而机器学习凭借其泛化能力和数据驱动特性,让 AI 真正落地到科学研究、产业升级、日常生活的核心场景,成为解决实际问题的工具:

1. 重塑科学研究范式

机器学习为科学领域的 “卡脖子” 问题提供了全新解法,加速了科研突破:

- 生命科学:AlphaFold(基于深度学习)通过学习蛋白质序列数据,首次实现了高精度的蛋白质 3D 结构预测 —— 此前科学家解析一个蛋白质结构可能需要数年,而 AlphaFold 可在数小时内完成,直接推动了靶向药物研发(如癌症药物设计);

- 物理学:深度学习模型通过分析核聚变等离子体的传感器数据,实时控制等离子体不稳定性,帮助实现 “核聚变净能量增益”(2022 年美国 LLNL 实验室成果),为清洁能源研究突破瓶颈;

- 天文学:机器学习模型通过分析天文望远镜的海量光谱数据,自动识别系外行星、黑洞等天体 —— 此前需天文学家手动筛选,效率提升上万倍。

2. 重构产业效率逻辑

机器学习让 AI 成为产业升级的 “核心引擎”,解决了传统技术难以处理的 “海量数据优化” 问题:

- 制造业:通过分析生产设备的传感器数据,机器学习模型可预测设备故障(预测性维护),减少停机时间(如汽车工厂的机械臂故障预警);

- 医疗健康:基于深度学习的医学影像模型可辅助医生诊断肺癌、糖尿病视网膜病变等疾病,准确率甚至超过部分人类专家,尤其在基层医疗资源不足的场景中发挥关键作用;

- 交通:自动驾驶通过机器学习实时处理摄像头、雷达的多模态数据,识别路况、行人、障碍物,实现自主导航 —— 这是传统 “规则驱动” AI(如早期自动驾驶的 “预编程路线”)无法实现的动态决策。

3. 融入日常生活场景

机器学习让 AI 从 “遥远的技术” 变为普通人可感知的工具:

- 手机的 “人脸识别解锁”(计算机视觉)、“语音助手”(语音识别与 NLP);

- 电商的 “个性化推荐”(协同过滤算法)、短视频平台的 “内容分发”(推荐系统);

- 办公场景的 “文档自动摘要”“代码自动补全”(LLMs)。

四、催生新的技术分支与研究方向:拓展 AI 的 “能力版图”

机器学习不仅改变了 AI 的应用方式,还直接催生了多个全新的 AI 分支领域,进一步丰富了 AI 的技术体系:

- 深度学习(DL):作为机器学习的子领域,通过 “多层神经网络” 模拟人类大脑的层级感知,实现了对复杂数据的深层特征提取 —— 正是深度学习的突破,才让图像识别、LLMs、蛋白质预测成为可能;

- 强化学习(RL):专注于 “AI 通过与环境互动试错来学习最优策略”,解决了 “动态决策” 问题(如机器人控制、游戏 AI、核聚变控制);

- 迁移学习(Transfer Learning):解决 “数据稀缺” 痛点 —— 让模型在 “数据丰富的场景”(如通用图像识别)预训练后,仅用少量数据就能适配 “数据稀缺的场景”(如罕见病影像诊断);

- 可信 AI(Trustworthy AI):随着机器学习模型的复杂度提升(如 LLMs 的 “黑箱特性”),催生了对 “模型可解释性、公平性、安全性” 的研究 —— 例如医疗 AI 需向医生解释 “为何判断患者有癌症”,避免 “黑箱决策” 带来的风险。

这些新分支的出现,让 AI 从 “单一技术” 发展为 “多方向、跨学科” 的技术体系,同时也推动 AI 与数学(统计学习理论)、神经科学(类脑计算)、伦理学(AI 公平性)等领域深度融合。

总结:机器学习是 AI 从 “概念” 走向 “实用” 的核心推手

如果说早期 AI 是 “人类用代码定义的‘机械智者’”,那么机器学习则让 AI 成为 “能从数据中成长的‘自主学习者’”。它的核心贡献在于:

- 范式革命:用 “数据驱动” 替代 “规则驱动”,打破了人类手工编码的局限;

- 能力跃升:让 AI 具备处理复杂数据、泛化跨场景、动态学习的能力;

- 价值落地:推动 AI 从实验室走向科学研究、产业、日常生活,解决实际问题;

- 生态拓展:催生新的技术分支,构建了更庞大、更跨学科的 AI 研究体系。

正是机器学习的这些改变,才让 AI 从 20 世纪的 “理论探索”,成为 21 世纪推动科技进步和社会变革的核心技术之一 —— 如今我们谈论的 “AI”(如 ChatGPT、AlphaFold、自动驾驶),本质上都是机器学习技术的具体体现。

更多推荐

已为社区贡献14条内容

已为社区贡献14条内容

所有评论(0)