当AI开始写测试用例:测试工程师的核心价值保卫战

测试工程师和人工智能的关系就像骑自行车。人工智能是后轮提供动力,测试工程师是前轮掌握方向。完全不用力会摔倒,死攥着车把不放也跑不快。关键得找到那个平衡点——既享受人工智能带来的便利,又保持自己蹬车的能力。

测试工程师和人工智能的关系就像骑自行车。人工智能是后轮提供动力,测试工程师是前轮掌握方向。完全不用力会摔倒,死攥着车把不放也跑不快。关键得找到那个平衡点——既享受人工智能带来的便利,又保持自己蹬车的能力。

AI技术带来的测试革命机遇

1. 效率提升的「黄金搭档」

- 某跨境电商引入AI测试生成工具后,接口测试覆盖率从62%提升至91%,重复性回归测试耗时缩短70%。但团队明确规定:AI仅用于基础用例生成,核心业务场景必须人工二次设计。

- 关键突破:AI辅助的模糊测试工具在1小时内发现某支付系统23种异常参数组合,相当于传统方法2天工作量。

2. 智能分析的「超级外脑」

- 基于机器学习的日志分析系统可实时监测10万+测试用例执行数据,自动标记出高风险模块。某金融团队利用该技术,将生产环境缺陷拦截率提升45%。

- 创新实践:AI生成的测试路径可视化图谱,帮助新人工程师在3周内理解原本需要3个月掌握的系统架构。

3. 持续学习的「进化引擎」

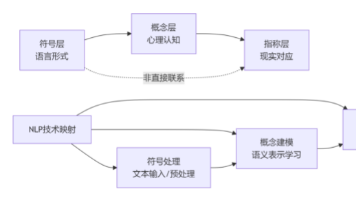

- 测试知识库接入大模型后,历史缺陷报告转化为可检索的语义网络。某车联网团队通过AI关联分析,发现「导航信号丢失」与「语音唤醒失败」的隐性关联模式,提前规避重大事故。

过度依赖的三大隐形陷阱

1. 场景理解的「表层化」危机

- 某社交App的AI测试工具生成2000+登录用例,却未发现「第三方授权过期后本地缓存未清理」的核心漏洞。机器能遍历代码路径,但看不懂用户故事。

2. 测试思维的「路径依赖」

长期使用AI用例生成工具的工程师,在手动设计测试方案时,需求覆盖完整度平均下降28%(数据来源:TMMi 2024基准测试)。这暴露出工具依赖导致的分析能力退化。

3. 质量评估的「数字幻觉」

当测试报告显示"通过率99.2%"时,某智能家居团队忽略AI未标注的0.8%失败用例,结果漏测导致百万设备OTA升级失败。数字完美背后可能藏着认知盲区。

人机协同的「三明治」实践法则

案例:某头部云厂商测试团队的「AI-人类-AI」工作流

第一层:AI做「侦察兵」

- 用AI快速扫描代码变更,生成初始测试建议(如标记出受影响的模块、推荐测试类型)

- 禁区:直接使用未经审查的AI生成用例

第二层:人类做「指挥官」

基于业务场景重构测试策略:

- 将AI标记的"高风险模块"转化为具体用户旅程(如「购物车-支付-订单状态」闭环)

- 对AI生成的500个接口测试用例进行价值密度过滤,保留真正影响业务的30个核心场景

- 添加AI无法想象的「破坏性测试」:模拟数据库主从切换时的缓存雪崩效应

第三层:AI做「复盘官」

将人工测试过程数据反哺AI模型:

- 标注人类工程师特别关注的异常模式(如特定日志错误码组合)

- 训练模型识别「看似正常实则危险的边缘场景」(如99%成功率下的长尾故障)

测试工程师的AI时代生存指南

1. 技术学习「二八法则」

- 用20%时间掌握AI工具基础能力(如Prompt工程、结果验证)

- 投入80%精力修炼机器无法替代的三大元技能:

业务场景翻译能力(将用户需求转化为测试语义)

系统破坏想象力(设计超出常规的异常组合)

质量文化构建力(在团队中守护测试思维主权)

2. 构建「反脆弱」知识体系

- 每月开展「原始测试日」:关闭所有AI工具,仅用Excel和思维导图设计测试方案

- 建立AI决策检查清单:

这个测试结论是否有业务场景支撑?

AI忽略哪些看似不重要实则致命的因素?

如果模型训练数据有偏差,如何交叉验证?

3. 人机协作的「红蓝对抗」

- 让AI扮演「蓝军」:自动生成看似合理的正常测试路径

- 人类担任「红军」:专门寻找AI构建的「完美世界」中的裂缝

- 某银行团队通过此模式,在支付系统中发现AI未覆盖的7种跨境汇率计算异常流

行业先行者的经验启示

1. Google的「20%自由测试」制度

要求工程师将20%测试工作脱离自动化框架,通过手动探索发现AI无法捕获的体验性问题(如页面加载时的微妙卡顿)

2. 亚马逊的「测试策略双盲评审」

AI生成的测试方案与人工设计的方案匿名混合,由架构师评估哪种更有效,持续优化人机分工边界

3. 微软的「缺陷考古学」实践

定期用AI分析历史缺陷库,但必须由人类工程师总结出「机器尚未学会的测试思维模式」

测试工程师的新定位:

“我们不是AI的替代品,而是算法的‘驯兽师’。要懂得用技术放大能力,但永远保持亲手‘摸电路’的直觉。当整个行业追逐自动化率时,真正的价值在于知道什么时候该关掉电脑,拿起纸笔画用户旅程图。”

——某FinTech公司测试总监手记

在这个算法狂飙的时代,最好的测试策略既不是全面拥抱AI,也不是拒绝变革,而是让人工智能成为工程师的「第六感」——扩展我们的感知边界,但绝不替代思考本身。

推荐阅读

更多推荐

已为社区贡献72条内容

已为社区贡献72条内容

所有评论(0)