机器学习 —— K近邻

k 近邻算法是一种简单且经典的监督学习算法,既可用于分类问题,也可用于回归问题。其核心思想是:对于一个待预测的样本,找到训练数据中与它 “距离最近” 的 k 个邻居,根据这 k 个邻居的类别(分类任务)或数值(回归任务)来决定该样本的预测结果。

一、什么是k近邻?

k 近邻算法是一种简单且经典的监督学习算法,既可用于分类问题,也可用于回归问题。其核心思想是:对于一个待预测的样本,找到训练数据中与它 “距离最近” 的 k 个邻居,根据这 k 个邻居的类别(分类任务)或数值(回归任务)来决定该样本的预测结果。

如何选择?

-

需要预测类别 → 分类(如用户是否会购买产品)。

-

需要预测数值 → 回归(如用户购买产品的金额)。

关键步骤:

- 计算距离:常用欧几里得距离(连续数据)、曼哈顿距离、余弦相似度(文本 / 向量)等衡量样本间的相似性。

- 选择 k 个最近邻居:根据距离排序,选取最近的 k 个样本。

- 决策规则:

- 分类任务:通过 “多数投票”,选择 k 个邻居中出现最多的类别作为预测结果。

- 回归任务:计算 k 个邻居数值的平均值作为预测结果。

二、k 近邻的应用场景

1. 图像识别与分类

- 手写数字识别(如 MNIST 数据集):通过计算像素特征的距离,识别手写数字。

- 人脸识别:判断待识别图像与已知人脸图像的相似性。

2. 推荐系统

- 基于用户行为的推荐:根据用户的历史行为(如浏览、购买记录),找到相似用户(k 个近邻),推荐他们喜欢的商品或内容(协同过滤的核心思想之一)。

3. 文本分类与自然语言处理

- 垃圾邮件分类:将邮件文本转换为特征向量(如词频向量),通过距离判断是否为垃圾邮件。

- 情感分析:根据文本的语义特征,参考相似文本的情感标签进行分类。

4. 生物信息学与医学

- 基因表达数据分类:通过基因表达特征区分癌症类型(如肿瘤与正常细胞)。

- 疾病诊断:根据患者的症状、病史等特征,参考相似病例的诊断结果。

5. 金融与信用评估

- 信用评分:通过用户的收入、借贷记录等特征,参考相似用户的信用等级,评估违约风险。

6. 异常检测

- 识别数据中与 k 个近邻差异较大的样本,判断是否为异常值(如信用卡欺诈交易检测)。

7. 实时预测

- 由于 k-NN 无需训练过程(直接存储训练数据),适合需要快速响应的场景,如实时个性化推荐。

三、k近邻原图理解

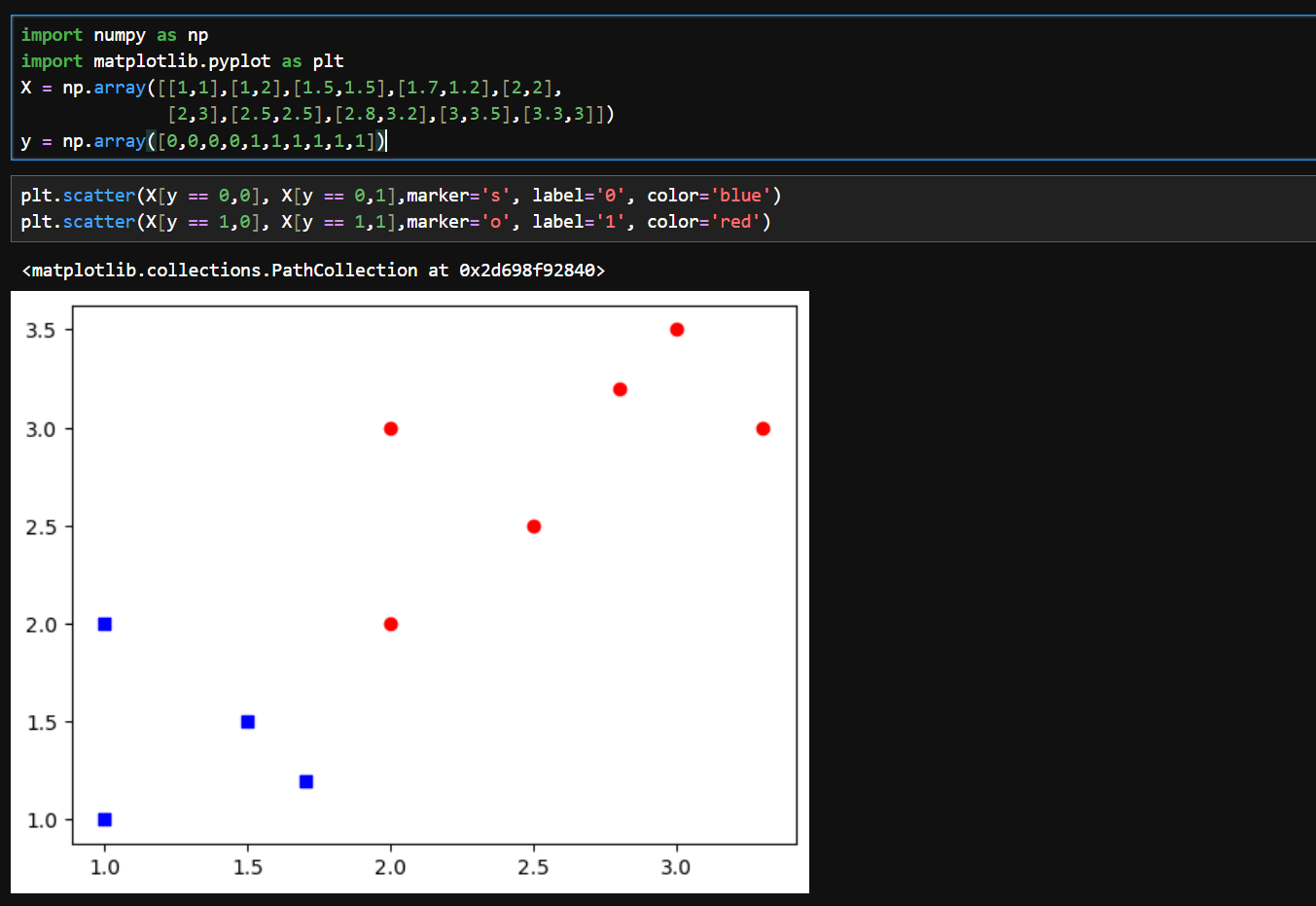

- X:代表训练样本,每一个养本有两个特征

- y:代表每一个样本的标签

1、数据准备

-

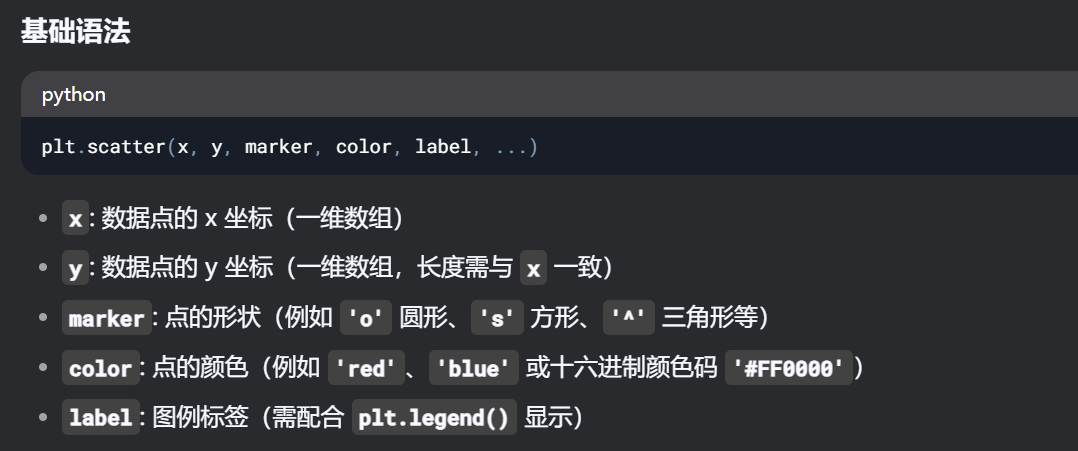

plt.scatter是 Matplotlib 库中用于绘制散点图(Scatter Plot)的函数

-

X[条件, 列]是 NumPy 的高级索引语法:-

条件:布尔数组,用来筛选行(样本)

-

列:整数或切片,用来选择列(特征)

-

-

X[y == 0, 0]= 标签为0的样本的第一个特征(x坐标) -

X[y == 0, 1]= 标签为0的样本的第二个特征(y坐标)

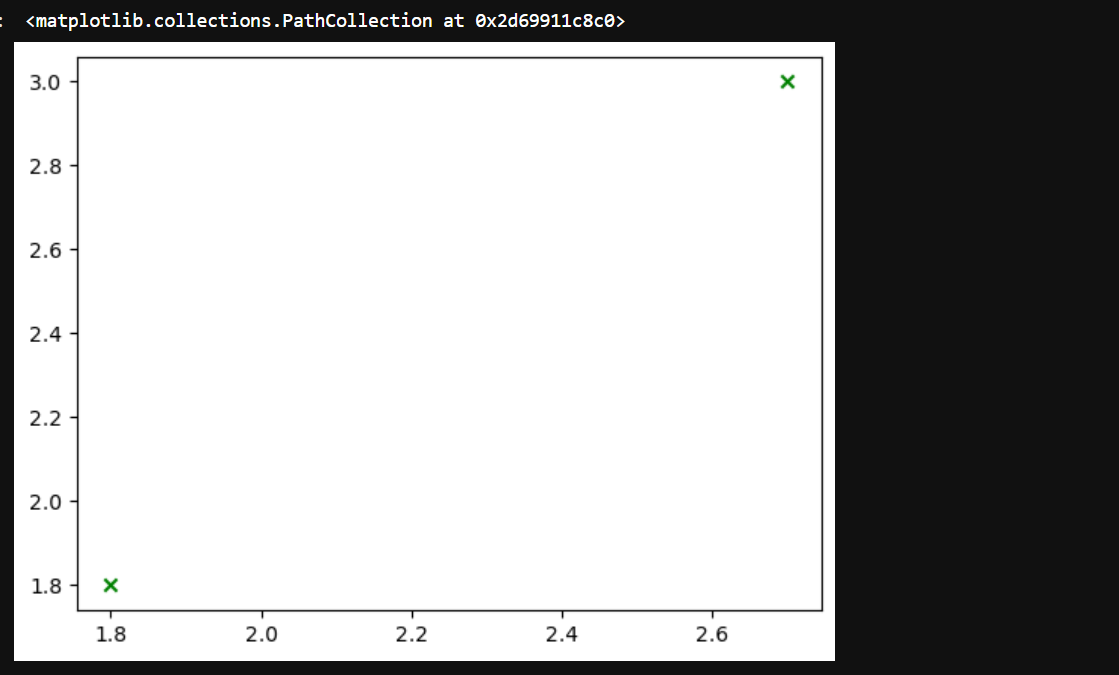

test_samples = np.array([[2.7,3],[1.8,1.8]])

# x轴:test_samples[:,0]: 取所有样本的第一列,也就是 (2.7)

# y轴:test_samples[:,1]:取所有样本的第二列,也就是 (3)

# 所以(x,y)=(2.7,3);另一个数据同理

plt.scatter(test_samples[:,0],test_samples[:,1],marker='x',color='green')

2、欧几里得距离(案例分析)

1. 数据准备

假设 X 是一个形状为 (m, n) 的二维 NumPy 数组,其中 m 是训练样本的数量,n 是每个样本的特征数量;test_sample 是一个形状为 (n,) 的一维 NumPy 数组,表示单个测试样本。

import numpy as np

# 训练样本集 X,包含 3 个样本,每个样本有 2 个特征

X = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])

# 测试样本

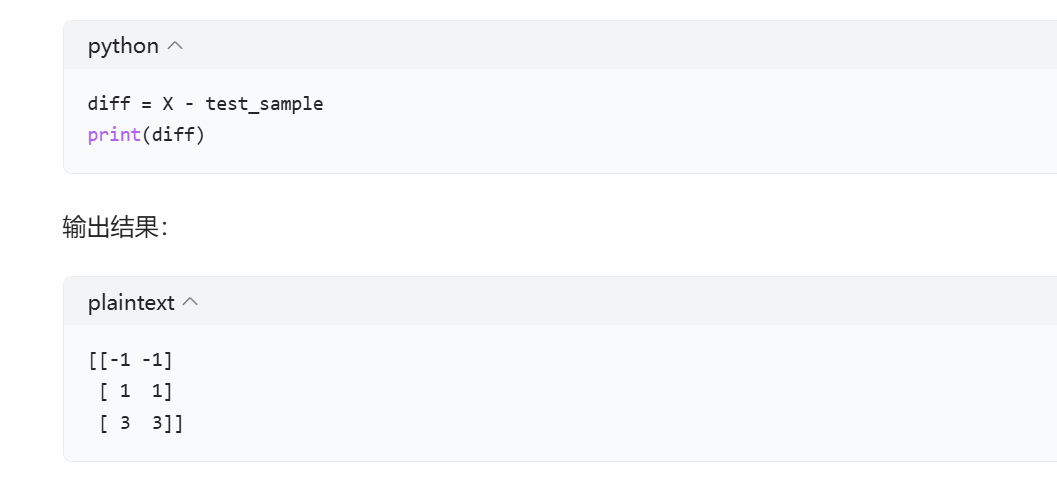

test_sample = np.array([2, 3])2. 广播操作(X - test_sample)

X - test_sample 这一步运用了 NumPy 的广播机制。广播机制允许 NumPy 在不同形状的数组之间进行算术运算。在这个例子中,test_sample 会被广播扩展成与 X 形状相同的数组,然后进行逐元素相减。

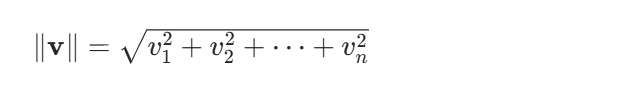

3. 计算欧几里得范数(np.linalg.norm(..., axis = 1))

欧几里得范数也就是向量的长度,对于一个 n 维向量 v=[v1,v2,⋯,vn],其欧几里得范数的计算公式为:

np.linalg.norm(diff, axis = 1) 会按行计算 diff 数组中每个向量的欧几里得范数,axis = 1 表示沿着行的方向进行计算。

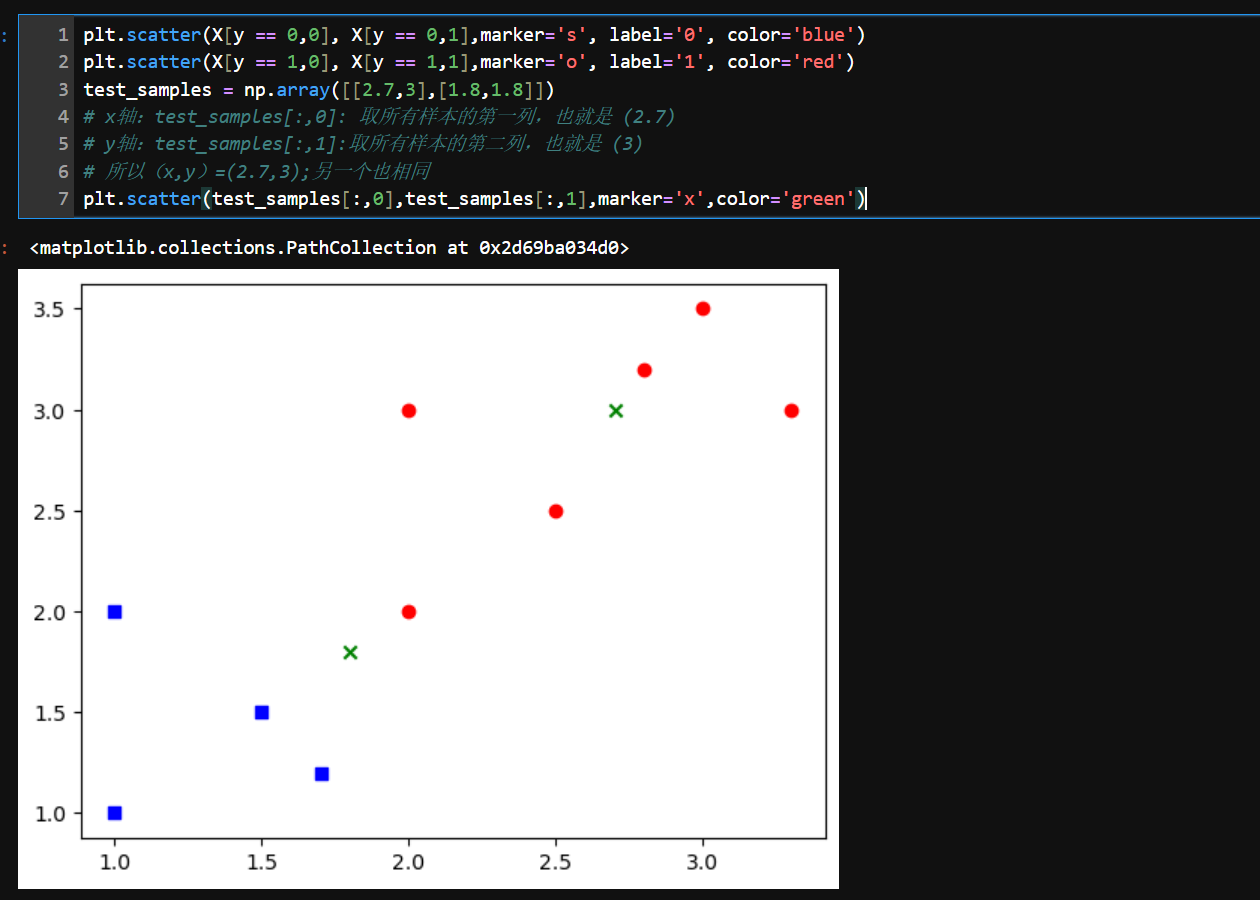

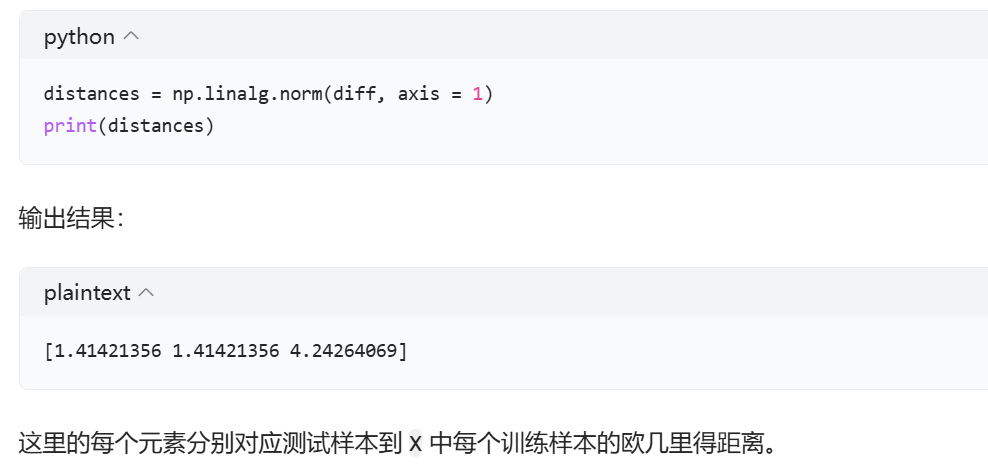

3、综合

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

X = np.array([[1,1],[1,2],[1.5,1.5],[1.7,1.2],[2,2],

[2,3],[2.5,2.5],[2.8,3.2],[3,3.5],[3.3,3]])

y = np.array([0,0,0,0,1,1,1,1,1,1])

plt.scatter(X[y == 0,0], X[y == 0,1],marker='s', label='0', color='blue')

plt.scatter(X[y == 1,0], X[y == 1,1],marker='o', label='1', color='red')

test_samples = np.array([[2.7,3],[1.8,1.8]])

# x轴:test_samples[:,0]: 取所有样本的第一列,也就是 (2.7)

# y轴:test_samples[:,1]:取所有样本的第二列,也就是 (3)

# 所以(x,y)=(2.7,3);另一个也相同

plt.scatter(test_samples[:,0],test_samples[:,1],marker='x',color='green')

# 设置 k 值,k 表示要找出的距离测试样本最近的训练样本的数量

k = 3

# 遍历测试样本数组 test_samples,enumerate 函数会同时返回样本的索引 i 和样本本身 test_sample

for i, test_sample in enumerate(test_samples):

# 计算当前测试样本到训练样本集 X 中每个样本的距离

# X - test_sample 利用广播机制将 test_sample 与 X 中的每一行相减

# np.linalg.norm 用于计算向量的欧几里得范数,axis = 1 表示按行计算,得到一个包含每个训练样本到测试样本距离的一维数组

distances = np.linalg.norm(X - test_sample, axis = 1)

# 对距离数组 distances 进行排序,并获取排序后元素的索引

# np.argsort 函数返回的是排序后元素在原数组中的索引

# [:k] 切片操作选取前 k 个索引,这些索引对应的训练样本就是距离当前测试样本最近的 k 个样本

nearest_indices = np.argsort(distances)[:k]

# print(nearest_indices)

# 根据最近邻样本的索引,从训练样本集 X 中提取出这 k 个最近邻样本

# 得到一个二维数组,每一行代表一个最近邻样本:[[2.8 3.2]

# [2.5 2.5]

# [3. 3.5]]

# [[2. 2. ]

# [1.5 1.5]

# [1.7 1.2]]

nearest_samples = X[nearest_indices]

# 根据当前测试样本的索引 i 来选择绘制散点时使用的标记形状

# 如果是第一个测试样本(i == 0),使用菱形标记 'D'

# 否则,使用五角星标记 'P'

if i == 0:

marker = 'D'

else:

marker = 'P'

# 使用 matplotlib 的 scatter 函数绘制最近邻样本的散点图

# nearest_samples[:, 0] 表示选取最近邻样本的第一列作为 x 坐标

# nearest_samples[:, 1] 表示选取最近邻样本的第二列作为 y 坐标

# facecolors='none' 表示散点是空心的,没有填充颜色

# edgecolors='green' 表示散点的边缘颜色为绿色

# s=200 表示散点的大小为 200

# marker=marker 表示使用之前选择的标记形状

plt.scatter(nearest_samples[:, 0], nearest_samples[:, 1], facecolors='none', edgecolors='green', s=200, marker=marker)

# 遍历最近邻样本的索引

# enumerate 函数会同时返回索引的序号 j 和实际索引 index

for j, index in enumerate(nearest_indices):

# 使用 matplotlib 的 annotate 函数为每个最近邻样本添加注释

# f'N{j + 1}' 是注释的文本内容,例如 'N1'、'N2' 等,表示第几个最近邻样本

# (X[index, 0], X[index, 1]) 是注释的位置,即最近邻样本在图中的坐标

# textcoords="offset points" 表示注释文本的坐标系统是相对于注释位置的偏移量

# xytext=(0, 10) 表示注释文本相对于注释位置在 x 方向上偏移 0 个点,在 y 方向上偏移 10 个点

# ha='center' 表示注释文本的水平对齐方式为居中

plt.annotate(f'N{j + 1}', (X[index, 0], X[index, 1]), textcoords="offset points", xytext=(0, 10), ha='center')

plt.xlabel('X1')

plt.ylabel('X2')

plt.legend([0,1])

plt.show()

四、使用k近邻分类器预测燕尾花类型

1、数据集分析

1.1导入需要的库

# 导入 pandas 库并将其别名为 pd,pandas 是一个强大的数据处理和分析库,常用于数据读取、清洗、转换等操作

import pandas as pd

# 导入 seaborn 库并将其别名为 sns,seaborn 是基于 matplotlib 的数据可视化库,提供了更高级、美观的统计图形绘制功能

import seaborn as sns

# 从 sklearn.datasets 模块中导入 load_iris 函数,该函数用于加载经典的鸢尾花数据集,常用于机器学习和数据分析的示例和测试

from sklearn.datasets import load_iris1.2 查看数据集的信息

# 加载鸢尾花数据集到Bunch对象

# 作用:从sklearn获取标准分类数据集,用于分类任务基准测试

# 对象属性:data(特征数据), target(类别标签), feature_names(特征说明)等

iris = load_iris()

# 打印数据集描述文档

# 内容包含:样本数量、特征统计摘要、作者信息等元数据

# 数据分析价值:帮助快速掌握数据分布和字段含义,指导后续预处理

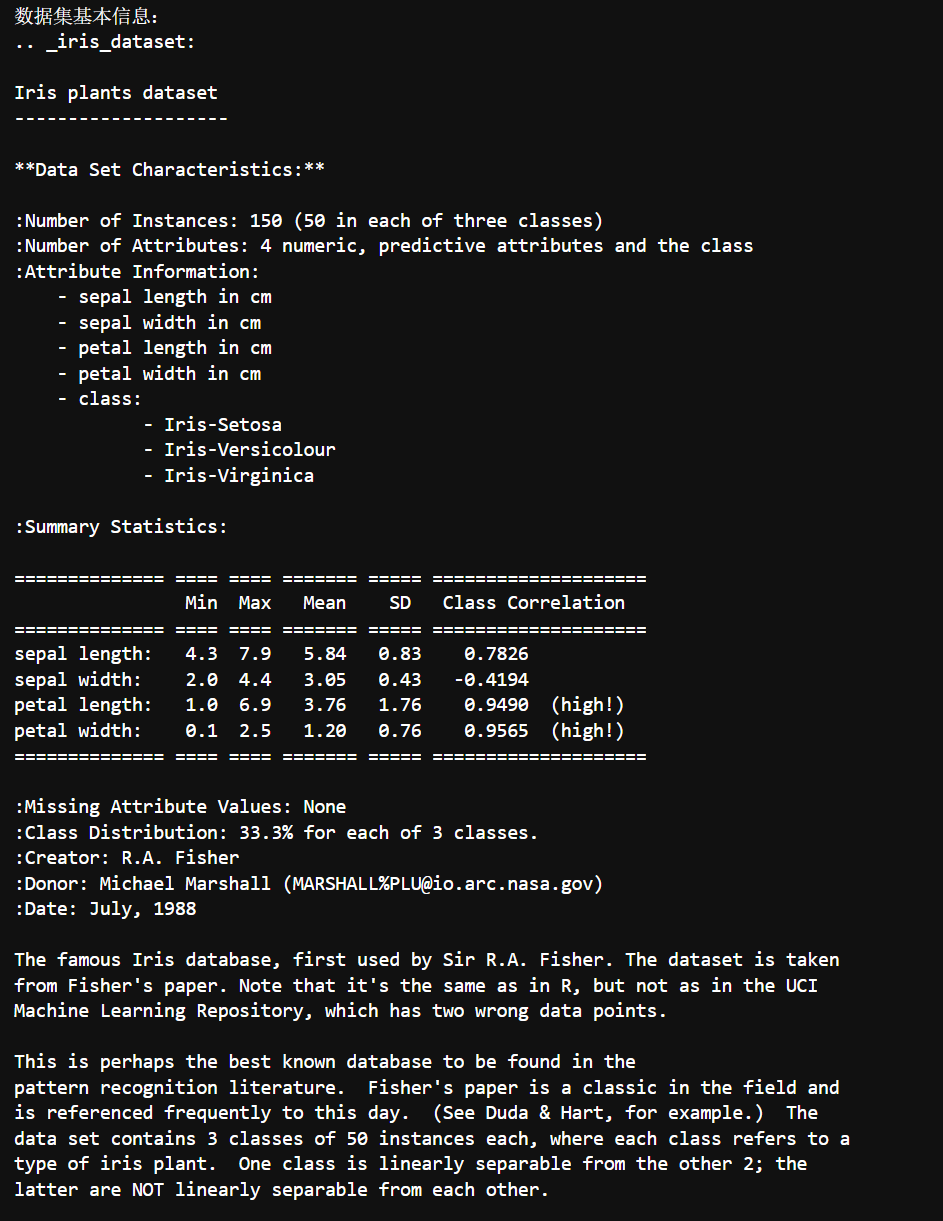

print("数据集基本信息:")

print(iris.DESCR) # DESCR = DESCRiption 的缩写,包含完整数据集文档

以下是对Iris数据集的系统分析,分为关键特征、统计洞察和应用方向三个维度:

1.2.1关键特征解析

-

数据结构

-

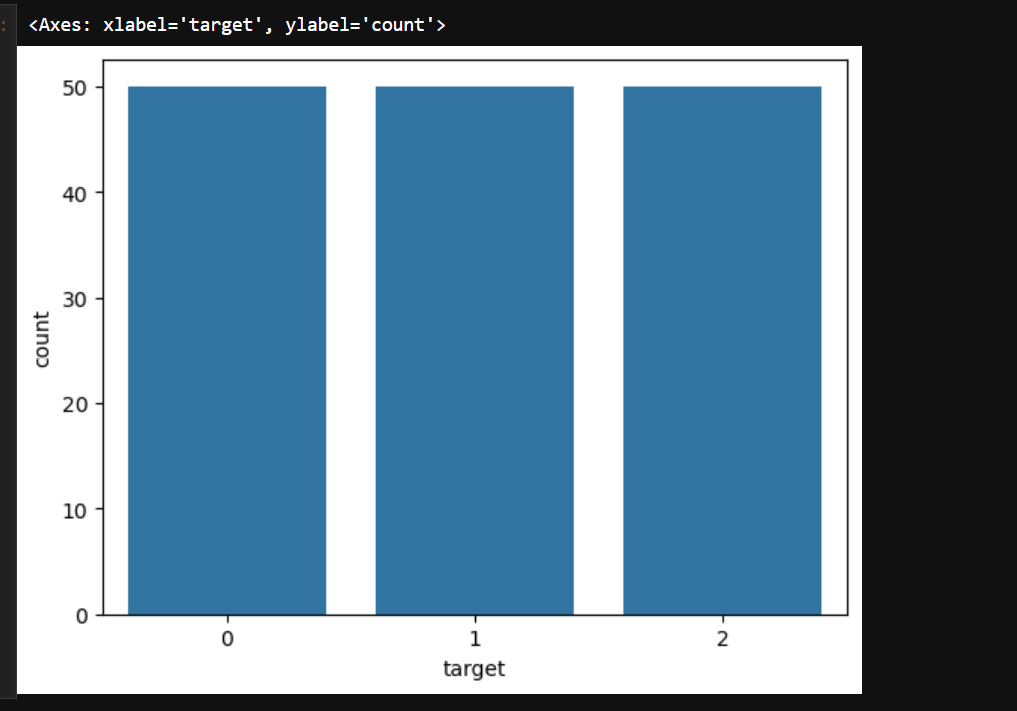

150个样本均衡分布在3个类别(各50个)

-

4个数值特征:花萼长/宽、花瓣长/宽(单位:cm)

-

无缺失值,数据完整度高

-

-

特征特性

-

花瓣特征(长度3.76±1.76cm,宽度1.20±0.76cm)比花萼特征(长度5.84±0.83cm,宽度3.05±0.43cm)方差更大

-

花瓣尺寸与类别强相关(相关系数>0.95),是重要分类指标

-

1.2.2统计洞察

-

类别分离特性

-

Setosa线性可分(花瓣尺寸显著小于其他两类)

-

Versicolour与Virginica非线性可分(需复杂决策边界)

-

-

特征相关性矩阵

Sepal Len Sepal Wid Petal Len Petal Wid Class 0.7826 -0.4194 0.9490 0.9565 -

异常值提示

-

花瓣宽度存在极端值(0.1cm最小值到2.5cm最大值)

-

花萼长度最大达7.9cm(高于均值+2σ=7.5cm)

-

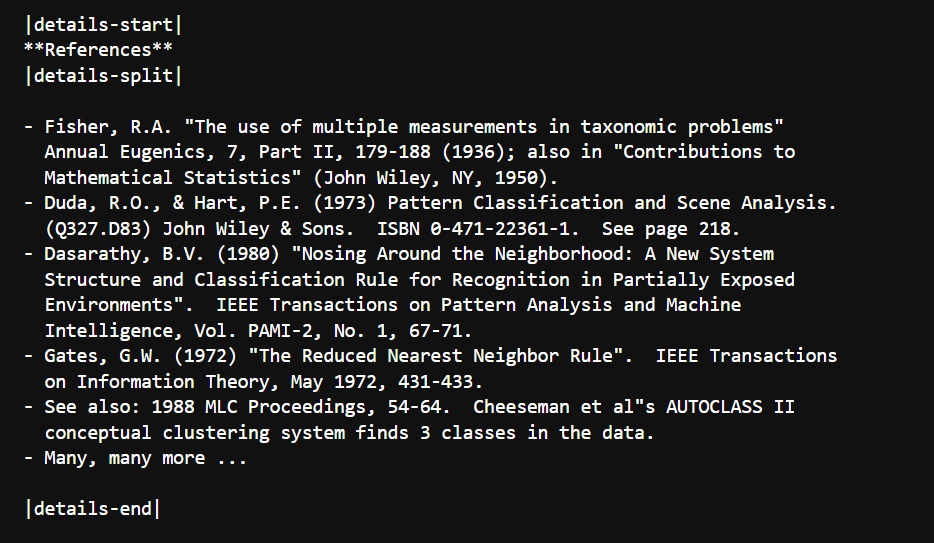

1.3查看特征

# 利用 pandas 的 DataFrame 类创建一个数据框 df

# data 参数指定为 iris.data,即鸢尾花数据集的特征数据

# columns 参数指定为 iris.feature_names,即鸢尾花数据集的特征名称,作为数据框的列名

df = pd.DataFrame(data = iris.data, columns=iris.feature_names)

# 向数据框 df 中添加一个名为 'target' 的新列

# 该列的值为 iris.target,即鸢尾花数据集的类别标签

df['target'] = iris.target

# 打印提示信息,表明接下来要输出数据的前5行

print("数据的前5行:")

# 调用数据框的 head 方法,默认返回数据框的前5行数据

# 并将结果打印输出,方便查看数据的基本结构和内容

print(df.head())

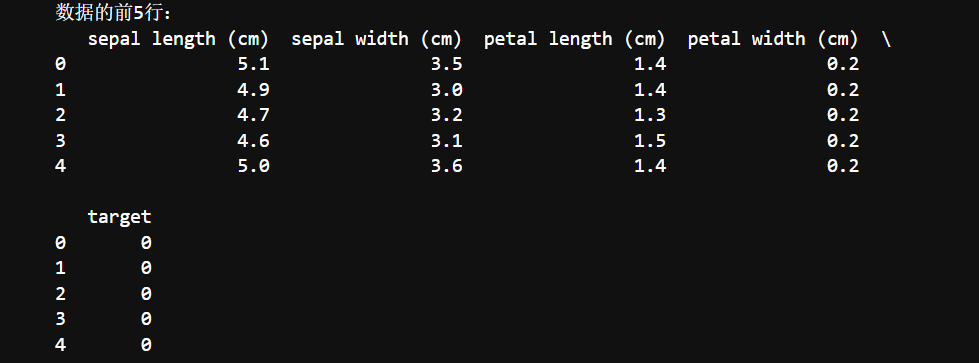

1.4统计

print("数据框统计信息:")

# 调用数据框的 describe 方法,该方法会计算并返回数据框中数值列的统计信息

# 统计信息包括计数、均值、标准差、最小值、25%分位数、中位数、75%分位数和最大值

print(df.describe())

1.5画出特征的柱形图

# 使用 seaborn 库的 countplot 函数绘制柱状图

# x='target' 表示以数据框 df 中的 'target' 列作为分类依据,统计每个类别出现的频次

# data=df 明确指定使用的数据来源为数据框 df

# 该柱状图可以直观地展示不同类别('target' 列的值)的样本数量分布情况

sns.countplot(x='target', data=df)

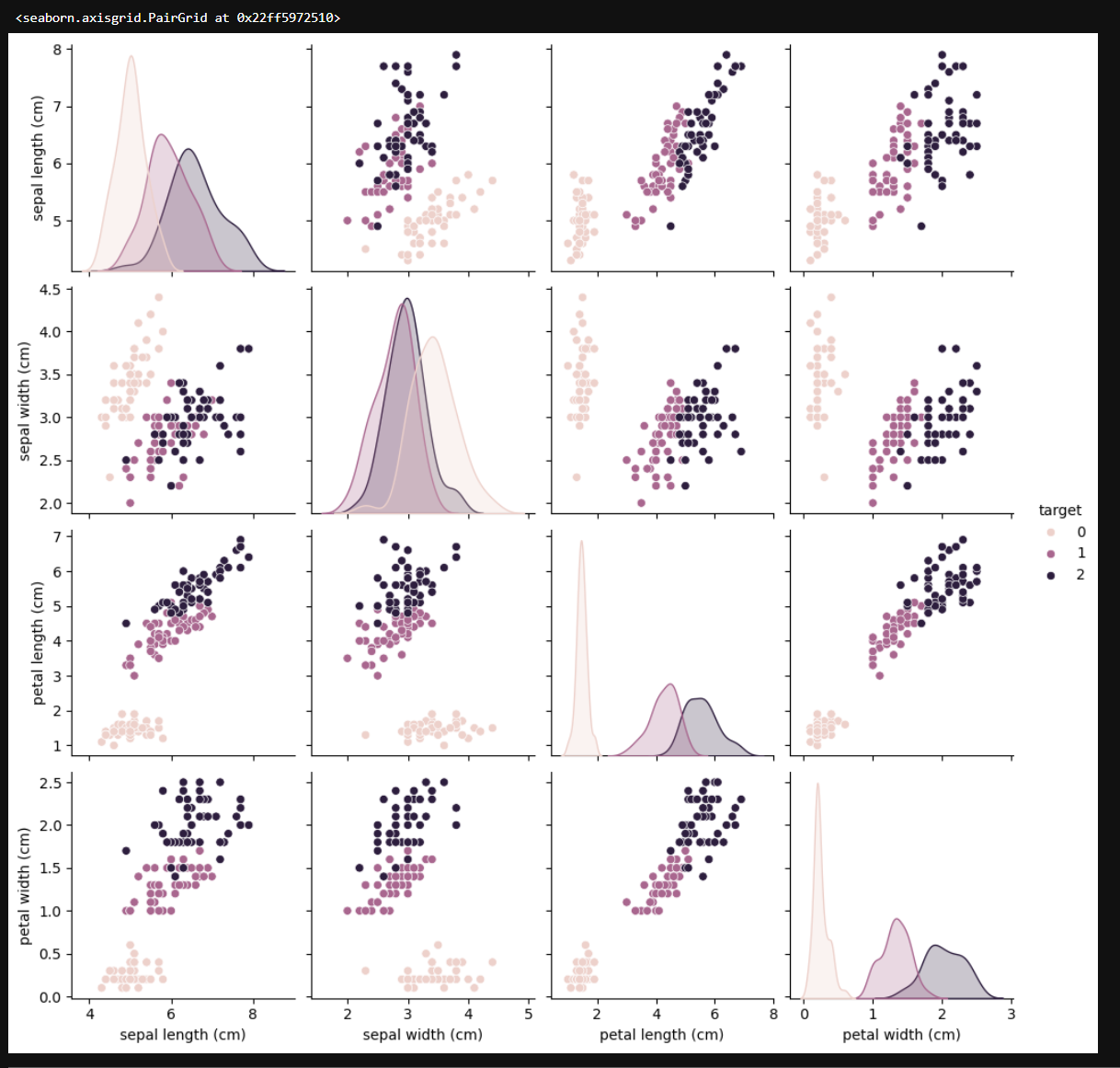

1.6画出散点图

# 使用 seaborn 库的 pairplot 函数创建一个散点图矩阵

# df 是要绘制的数据框,包含了鸢尾花数据集的特征和目标标签

# hue='target' 指定根据 'target' 列的值对数据进行分类着色

# 这意味着散点图矩阵中的每个子图会根据不同的 'target' 类别(即鸢尾花的不同种类)使用不同的颜色来区分

# 这样可以直观地观察不同类别在各个特征组合下的分布情况,有助于发现特征之间的关系以及不同类别之间的差异

sns.pairplot(df, hue='target')

| 特征 | 统计量 | 类别 0 | 类别 1 | 类别 2 |

|---|---|---|---|---|

| 萼片长度(cm) | 均值 | 5.006 | 5.936 | 6.588 |

| 中位数 | 5.0 | 6.0 | 6.6 | |

| 标准差 | 0.352 | 0.516 | 0.636 | |

| 萼片宽度(cm) | 均值 | 3.418 | 2.770 | 2.974 |

| 中位数 | 3.4 | 2.8 | 3.0 | |

| 标准差 | 0.381 | 0.314 | 0.322 | |

| 花瓣长度(cm) | 均值 | 1.462 | 4.260 | 5.552 |

| 中位数 | 1.5 | 4.35 | 5.5 | |

| 标准差 | 0.174 | 0.470 | 0.551 | |

| 花瓣宽度(cm) | 均值 | 0.246 | 1.326 | 2.026 |

| 中位数 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | |

| 标准差 | 0.105 | 0.197 | 0.274 |

1.7保存文件

# 创建一个名为 iris_df 的 DataFrame 对象

# 利用 pandas 的 DataFrame 构造函数,将 iris 数据集中的特征数据(iris.data)作为数据内容

# 并将 iris 数据集中的特征名称(iris.feature_names)作为列名

iris_df = pd.DataFrame(data=iris.data, columns=iris.feature_names)

# 为 iris_df 这个 DataFrame 添加一个新的列,列名为 'target'

# 该列的值来自于 iris 数据集中的目标标签(iris.target)

iris_df['target'] = iris.target

# 将 iris_df 这个 DataFrame 保存为 CSV 文件

# 文件名为 'iris_dataset.csv',index=False 表示在保存文件时不将 DataFrame 的索引保存到文件中

iris_df.to_csv('iris_dataset.csv', index=False)更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)