大白话解读,新实施的《人工智能生成合成内容标识办法》

凌晨三点刷到 “某顶流明星街头斗殴” 的高清视频,正要转发时突然发现画面里的路灯会穿墙 —— 这不是灵异事件,而是 AI 生成内容的典型 bug。

凌晨三点刷到 “某顶流明星街头斗殴” 的高清视频,正要转发时突然发现画面里的路灯会穿墙 —— 这不是灵异事件,而是 AI 生成内容的典型 bug。

再过几天,这种让人真假难辨的内容就要带上 “电子身份证” 了。

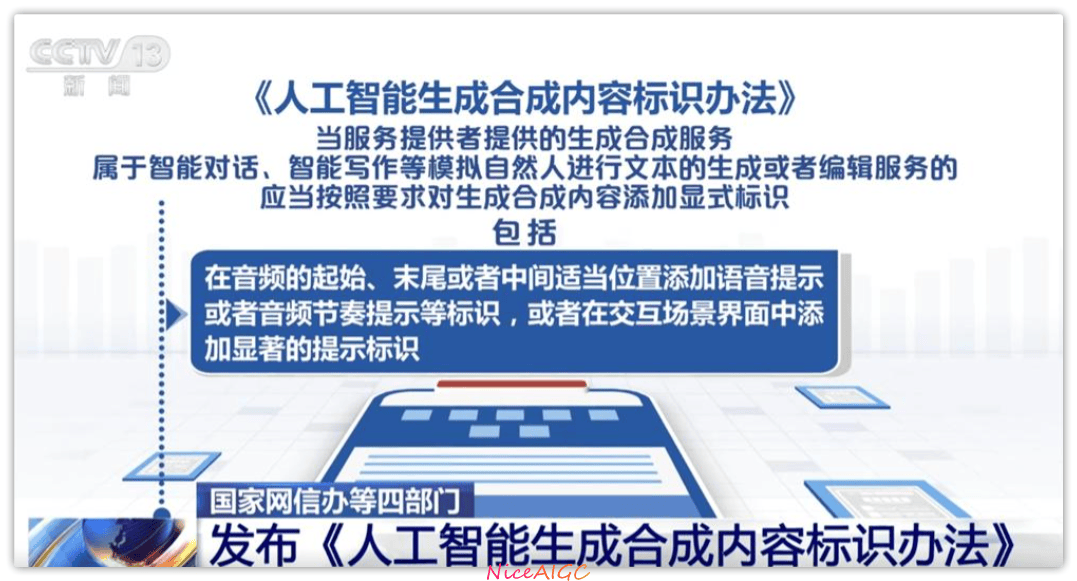

国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局联合发布《人工智能生成合成内容标识办法》,明确从 9 月 1 日起,所有 AI 生成的文字、图片、音视频都必须打上标识。

当 AI 开始 “造谣式创作”

湖南怀化的禹某最近有点懵,她用 AI 工具输入 “高空坠楼、家庭悲剧” 关键词生成视频,剪辑后发上网想涨粉,结果警察找上门来。视频里的 “28 楼坠亡现场” 其实是 AI 合成的假画面,事发地都不在怀化,却骗到了数万次转发。无独有偶,上海几个自媒体博主用 AI 生成 “某茶饮企业使用过期原料” 的假新闻,不仅让门店营业额暴跌 20%,自己还被采取刑事强制措施。

这些案例不是个例。清华大学报告显示,近半年 AI 谣言量增长了 65%,从 “西安爆炸” 到 “地震废墟男孩”,造谣者靠 AI 一天能生成几千篇假新闻,单条最高收入 700 元。中国政法大学教授张凌寒指出,AI 让造谣成本降到 “输入关键词就行”,但代价可不低 —— 轻则罚款拘留,重则像专家说的 “可能被判有期徒刑”。

给 AI 内容办 “身份证”

新规给 AI 内容设计了两套 “身份证明”:显式标识是给普通人看的,比如文章开头标 “本文为 AI 生成”,视频用文字或语音提示 “部分画面由 AI 合成”;隐式标识则是藏在文件元数据里的 “电子指纹”,记录生成者、工具等信息,普通人看不到但监管能追溯。

这就像给 AI 内容贴 “防伪标签”。抖音、微信视频号这些平台不能再当甩手掌柜,得升级审核系统检查标识是否合规。国家还同步出台了强制性国家标准,从 9 月 1 日起,没按规定打标的内容可能面临平台下架、账号处罚等后果。有意思的是,隐式标识技术让 “删标签” 变得很难,就像给内容装了 GPS,跑到哪都能被找到。

创作者和平台的 “适应期”

动画公司最先感受到变化。以前每分钟动画成本高达 200 万美元,现在用 AI 降到 300 美元左右,但发布时必须标清楚哪些是 AI 做的。

有创作者担心标签影响传播效果,其实反过来想:以后观众看到 “AI 生成” 标签,可能会更关注创意而非纠结 “是不是真人拍的”,反而能减少版权纠纷。

平台压力更大些。抖音二季度 AI 内容占比已达 38%,要给这么多内容验 “身份证”,得升级算法自动识别未标识内容。

但长期来看是好事,去年某 MCN 机构靠 AI 生成假新闻日入过万,最终全公司被端,说明没规矩的流量生意做不长久。

现在有了明确标准,平台相当于有了 “免坑指南”。

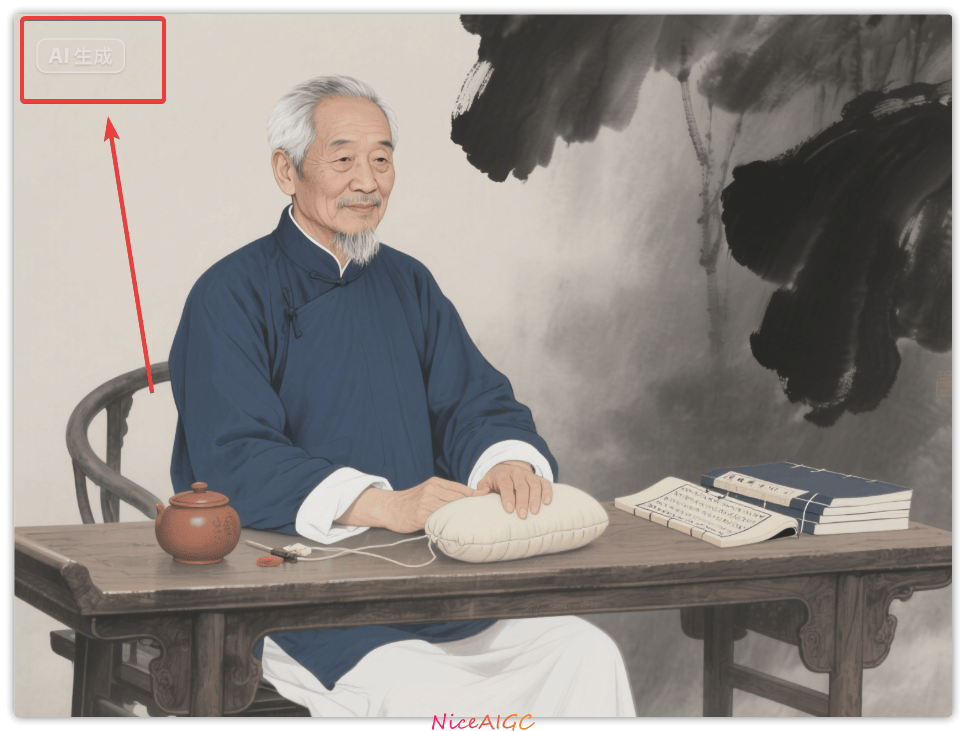

以后刷到帅哥美女视频,角落可能会标 “虚拟形象”;看到惊天新闻,开头会提示 “部分情节 AI 合成”。

这不是给创作套枷锁,而是让技术在阳光下发展。就像当年给食品加营养成分表,看似多了麻烦,实则保护了所有人。

从 “AI 生成” 到 “AI 标识”,本质是在回答一个问题:技术越强大,越需要透明。

当 AI 能造出以假乱真的世界,我们至少该有权知道哪些是真实,哪些是算法的想象。

那么问题来了:你觉得给 AI 内容打标,会让你更信任网络信息,还是觉得这些标签会破坏观看体验?欢迎在评论区聊聊你的看法~

欢迎关注 NiceAIGC 公众号,分享更多高质量 AI 资讯和工具~

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)