Emacs:从文本编辑器到编程文化的象征

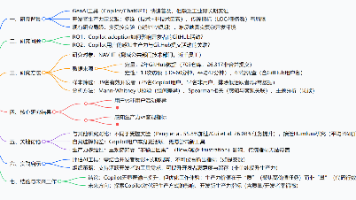

Emacs诞生于1975年MIT人工智能实验室,最初是基于TECO编辑器的宏集合。经过Richard Stallman等人的改进,它演变为一个可扩展的编辑系统。1980年代,GNU Emacs成为首个自由软件版本,奠定了现代Emacs的基础。Emacs的核心特点是高度可扩展性、自文档化和模式化编辑机制,支持多种编程语言和跨平台运行。作为自由软件运动的里程碑,Emacs不仅是一个文本编辑器,更发展成

前言

Emacs不仅仅是一个文本编辑器,它是一段活生生的计算机历史,一个自由软件运动的里程碑,更是程序员文化的重要组成部分。自1975年诞生于MIT人工智能实验室以来,Emacs经历了从简单的宏集合到功能强大的集成开发环境的演变过程,其影响力远远超出了文本编辑的范畴,渗透到了软件开发、自由软件理念和程序员工作方式的方方面面。

起源:TECO与早期宏编辑器

Emacs的起源可追溯至20世纪70年代的MIT人工智能实验室(MIT AI Lab)。当时,实验室基于PDP-6与PDP-10小型机构建的操作系统——ITS(Incompatible Timesharing System,不兼容分时系统),默认搭载的行编辑器为 TECO(Text Editor and Corrector)。与现代文本编辑器实时响应的交互模式截然不同,TECO采用了 「命令驱动(command-driven)」工作机制:编辑操作严格分为指令输入模式和文本显示状态两个阶段。用户所有按键首先被解析为编辑指令(如删除、移动或替换),而非直接修改文本。只有在完整指令序列执行后,系统才会刷新显示内容——这种非实时反馈要求用户对命令语法有高度准确性,因为任何错误都可能导致意外结果。TECO的这一设计深刻影响了早期文本工具,例如UNIX系统的默认行编辑器ed便继承了类似的阶段分离交互逻辑。

变革的契机出现在1970年代初。Richard Stallman在访问斯坦福人工智能实验室(Stanford AI Lab)时,首次接触到名为“E”的编辑器。这款编辑器具备所见即所得(WYSIWYG) 的直观交互特性,与TECO的指令驱动模式形成鲜明对比,给Stallman带来了极大震撼。

返回MIT后,Stallman发现同事Carl Mikkelsen已在TECO中实现了一项关键创新:名为“Control-R”的实时编辑显示模式。该模式突破了TECO传统的分阶段工作机制,使屏幕内容能够实时响应用户的每一次击键并动态刷新。Stallman在此基础上重写了显示算法以提升响应效率,并进一步引入了宏功能系统,允许用户通过自定义宏重新绑定TECO指令的键位映射。

这一系列改进不仅显著提升了TECO的交互体验,也为后来EMACS的诞生奠定了技术基础——宏系统最终演化成可编程的编辑器扩展架构。

这一改进版的TECO迅速在MIT人工智能实验室中广泛流行。用户社区逐渐积累了大量的自定义宏,这些宏的名称通常以“MAC”或“MACS”结尾,取自英文“macro”(宏)的缩写。两年后,Guy Steele 发起了一项统一众多分散的键盘命令集的工作。在一次与Richard Stallman的彻夜协作之后,Stallman接手并最终完成了整个集成与优化任务,其中包括开发一套用于扩展和维护新宏集的工具。这个整合后的系统被正式命名为 EMACS,即“Editing MACroS”的缩写,标志着现代可扩展编辑器时代的开启。

关于Emacs名称的由来,有一个有趣的轶事。Stallman声称采用这个名字是因为“当时E在ITS里还没有被当作缩写用过”。但也有说法指出,波士顿MIT附近有一家名为“Emack & Bolio’s”的冰淇淋店很受欢迎,实验室的Dave Moon是常客,他曾将ITS上的一个文本排版程序命名为BOLIO。不过Stallman表示并不知情或不喜欢这种冰淇淋,这成了黑客圈的一桩公案。

演化与分支:从专有软件到自由软件

最初的 Emacs 与 TECO 同样仅能运行于 PDP-10 系统。尽管其核心构建于 TECO 之上,但 Emacs 很快被公认为一个独立的、功能全新的文本编辑器,并迅速成为 ITS 操作系统中的标准编辑工具。此后,Michael McMahon 成功将其移植至 Tenex 和 TOPS-20 系统,进一步扩展了其运行环境。

自1970年代末至1980年代初,Emacs 生态系统开始出现多个重要分支与变体。Michael McMahon 与Daniel Weinreb 开发了一系列运行于 Lisp 机器上的编辑器,包括SINE(Sine is not EMACS)、EINE(“EINE Is Not EMACS”)以及ZWEI(“ZWEI Was EINE Initially”),其名称戏仿递归缩写风格,并分别对应德语中的“一”和“二”。另一个里程碑式的实现出现于1978年,Bernard Greenberg 在 Honeywell的 Cambridge 信息系统实验室中使用 Maclisp 编写了 Multics Emacs。该版本成为首个完全以Lisp语言作为扩展机制的 Emacs 实现,这一关键架构决策为后续 Emacs 编辑器的高度可定制性与扩展能力奠定了重要基础。

1981年,后来以创造 Java 语言而闻名的 James Gosling 开发了首个可在 Unix 环境下运行的 Emacs 类编辑器——Gosling Emacs。该编辑器采用 C 语言实现核心功能,并引入了一种语法类似 Lisp 的扩展语言 Mocklisp,用于支持用户自定义功能。然而,Gosling Emacs 在1984年转为专有软件,这一商业化举措促使 Richard Stallman 发起了 GNU Emacs 项目,致力于构建一个遵循自由软件理念的替代版本,从而为 Emacs 后续的自由化与开源发展奠定了重要基础。

GNU Emacs 最初虽以 Gosling Emacs 为基础进行开发,但 Richard Stallman 使用真正的 Lisp 解释器取代了原有的 Mocklisp 解释器。由于 Lisp 解释器在整个架构中处于核心地位,这一改动实质上相当于对编辑器进行了近乎彻底的重写。GNU Emacs 也由此成为 GNU 计划的首个正式项目,其核心部分采用 C 语言实现,同时引入 Emacs Lisp(其解释器同样由 C 语言编写)作为扩展语言,奠定了其后几十年高度可定制化的发展基础。

GNU Emacs 的首个广泛发布的版本是 15.34,于1985年问世。一个有趣的细节是,其版本号中并不存在 2 到 12——早期版本沿用了“1.x.x”的编号方式,后来因该方式容易造成“主版本号永久不变”的误解而被调整。因此,Version 13 成为实际意义上的首个公开发行版,于1985年3月20日正式发布。

技术特性与设计哲学

Emacs 最显著的特点在于它远不只是一个文本编辑器,而是一个完整的计算环境。在强大的编辑功能基础上,Emacs 逐渐扩展出包括类似 Bourne Shell 的 EShell、电子邮件收发、通过 FTP/TRAMP 编辑远程文件、远程主机登录、新闻组浏览、IRC 聊天、日历管理、大纲撰写、多语言编程支持、程序调试、游戏、计算器、日记与日程管理、文件差异比较、文档阅读乃至网页浏览等丰富功能。

这种“操作系统中的操作系统”理念,建立在以下几个核心特性之上:

- 高度可扩展性:Emacs Lisp 提供了极其强大的扩展能力,用户可通过它实现几乎任意功能。Emacs 自身的诸多核心功能也是使用 Emacs Lisp 编写而成。

- 自文档化:Emacs 内置完善的帮助系统,几乎所有功能都配有详细文档,用户无需离开编辑器即可随时查阅使用说明和开发指南。

- 模式化编辑机制:Emacs 采用主模式(major mode)与次模式(minor mode)相结合的方式,为不同类型的文本(如编程语言、标记语言等)提供高度定制化的编辑环境。每种模式都提供语法高亮、快捷键绑定、变量设置等针对性优化。

- 跨平台支持:Emacs 可在多种操作系统上运行,包括类 Unix 系统、Windows 和 macOS,并同时支持图形界面与纯文本终端两种操作方式。

Richard Stallman 为 Emacs 的发展注入了明确的哲学理念。他意识到过度分散的定制和分支可能威胁项目的整体一致性,因此强调:“Emacs 的发布基于社群共享——所有扩展和改进都应反馈给我,由我进行整合与发布。”这种高度集中式的开发管理模式,后来被 Eric S. Raymond 在《大教堂与市集》中称为“大教堂模式”,与 Linux 所代表的“市集模式”形成鲜明对比。

社区与文化影响

Emacs 的开发模式在 1999 年发生重大转变。在此之前,GNU Emacs 的开发过程相对封闭,被视为“大教堂模式”的典型代表。此后,项目开始采用公开的开发邮件列表和匿名 CVS 访问机制,逐渐转向更加开放、协作的开发方式。

1991 年,Lucid 公司的 Jamie Zawinski 等人基于 GNU Emacs 19 的早期 alpha 版本开发了 Lucid Emacs,引入了多项新特性。随着开发路线分歧逐渐加大,该项目最终被重新命名为 XEmacs。由于 XEmacs 的代码授权要求较为宽松,吸引了一批优秀扩展的贡献,使其一度在功能与创新性方面领先于 GNU Emacs。至今,GNU Emacs 与 XEmacs 仍是 Emacs 家族中最具影响力和用户基础的两个分支。

Emacs 社区逐渐形成了极具特色的文化氛围。用户通常会对其编辑环境进行深度定制,高级用户的配置文件(.emacs)往往长达数百甚至上千行,这使得每个人的 Emacs 环境都高度个性化,充分体现了“可定制性”这一核心理念。这种强烈的定制文化也催生出一个活跃的 Emacs Lisp 扩展生态系统:许多优秀扩展被社区广泛分享和使用,其中一部分甚至被纳入 Emacs 的官方标准库中。

Emacs 独特的快捷键组合(例如 C-x C-s用于保存文件)以及其倡导的“无鼠标操作”理念,对后来的诸多编辑器和集成开发环境(IDE)产生了深远影响。尽管其陡峭的学习曲线常被诟病,但熟练掌握 Emacs 仍被许多开发者视为一项具有象征意义的“仪式”,代表着对计算本质的深入理解与极致的编辑控制能力。

现代发展

如今的 Emacs 依然保持着活跃的开发节奏,最新的稳定版本为 30.1(截至 2025 年 8 月)。其开发工作由全球开发者社区共同推动,采用高度开放和透明的协作流程。有意参与贡献的用户可通过 emacs-devel 邮件列表与维护团队联系,或访问 GNU Savannah 上的项目页面获取最新的开发版本。

Emacs 的开发遵循严格的编码规范,任何重大贡献均需签署 FSF(自由软件基金会)的版权转让协议。这一机制保障了 Emacs 始终作为自由软件的身份和代码的法律一致性。项目鼓励多种形式的社区参与,无论是功能建议、错误报告还是代码提交,均有清晰的流程指引和协作规范。

随着技术环境的演进,Emacs 也在持续适应新的发展趋势。现代 Emacs 全面支持 UTF-8 等多种编码系统,覆盖多字符集、多书写系统与跨文化语境的使用需求,已成为真正意义上的国际化编辑平台。通过集成外部程序(如 ispell),Emacs 还能够实现多语言拼写检查等高级功能,持续拓展其作为“以编辑器为核心的计算环境”的边界。

结语:超越编辑器的传奇

历经近五十年的发展,Emacs 已从最初的宏集合演进为计算机历史上的一个传奇。它不仅是高效的文本编辑工具,更是自由软件运动的重要象征与程序员文化的深刻载体。Emacs 的演进历程既映射了计算机技术的变迁,也诠释了黑客精神的核心——对技术可能性的持续探索与对用户自由的无妥协捍卫。

在集成开发环境(IDE)与现代编辑器层出不穷的今天,Emacs 依然保持着不可替代的地位与活跃的社区生态。其长盛不衰的秘诀,或许正源于 Richard Stallman 最初的远见:构建一个真正可扩展的系统,使用户永远无需感叹“我需要的功能,编辑器却不支持”。这种以用户自由为核心的设计哲学,使 Emacs 超越了纯粹的技术工具范畴,成为一种计算自由理念的永恒代表。

延伸阅读:

互动话题:

您是 Emacs 用户吗?您的 .emacs 配置中最自豪的功能是什么?欢迎在评论区分享您的故事!

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)