51c嵌入式~单片机~合集4

STM32F103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。ADC的输入时钟不得超过14MHz,其时钟频率由PCLK2分频产生。

我自己的原文哦~ https://blog.51cto.com/whaosoft/12868932

一、时钟失效之后,STM32还能运行?

问题:

该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品的设计中,STM32 的 HSE 外接 8MHz 的晶体产生振荡,然后通过 STM32 内部的PLL 倍频到 72MHz,作为 STM32 的系统时钟,驱动芯片工作。在 STM32 片外有专用的看门狗芯片,监控 STM32 的运行。STM32 内部的软件会在 STM32 的某个管脚上产生脉冲来复位看门狗。一旦 STM32 没有及时的产生脉冲来复位门狗,则看门狗会认为 STM32 运行不正常,从而复位 STM32。在对该产品做可靠性测试时,进行了对看门狗监控时钟失效能力的测试。STM32时钟文章推荐:详解STM32的时钟系统,收藏了。[付费]STM32嵌入式资料包

测试的方法是:将 HSE 外接的晶体的两个端子接地,使其停止振荡,从而验证看门狗能否做出对 STM32 的做出复位动作。试验结果表明,看门狗没有产生复位动作。进一步测试发现,STM32 在失效情况下仍在向看门狗发送复位脉冲。

调研:

重复测试,确认其所述现象属实。检查软件代码,确认其软件没有开启 STM32 的 CSS功能。修改代码,将 PLL 的二分频从 STM32 的 MCO 管脚送出,以方便用示波器观察。通过控制晶体的管脚是否接地来控制 HSE 是否振荡。当 HSE 正常振荡时,MCO 送出的信号频率为 36MHz,当 HSE 停止振荡时,MCO 送出的信号的频率在 1.7MHz 附近,如图(一)所示:

通过调试器观察寄存器 RCC_CFGR 中的 SWS 控制控制位,其值为[10],说明此时的系统时钟确实来自 PLL 的输出。

从 STM32F103VD 的数据手册中查找 PLL 相关的参数如表(一):

其中,PLL 的输出频率范围是 16MHz – 72MHz。也就是说,PLL 在处于相位锁定的状态下,可以输出 16MHz – 72MHz 的时钟信号。而当输入信号频率过低而导致输出信号频率低于 16MHz 时,将可能处于失锁的状态。在这状态下,它的输出信号的频率与输入信号的频率之间,不一定符合所设定的倍频与分频关系。更确切的说,不能通过公式:

![]()

得出“输入信号频率为零时,输出信号频率也为零”这样的结论。这一点与实测的结果相吻合。

结论:

STM32 的 PLL 在没有输入信号的情况下,仍能维持在最低的频点处振荡,产生输出。以至,CPU 及其它外设仍能在 PLL 送出的时钟的驱动下运行。所以,通过判断有无时钟来驱动 CPU 执行指令的方式来判断 HSE 是否失效是行不通的。

处理:

对软件做如下修改:

1. 在软件的初始化部分,开启 STM32 的 CSS 功能;

2. 修改 NMI 中断服务程序,加入 while(1) 陷阱语句;

开启 CSS 功能后,当 HSE 失效时,STM32 会自动开启 HSI,并将系统时钟的来源切换到HSI 的输出,同时产生 NMI 中断。这样,程序的流程将停留在 NMI 中而不能产生复位片外的看门狗的脉冲。当片外看门狗溢出后,就会复位 STM32,使其恢复到正常驻的状。

建议:

STM32 中的 CSS 功能是专门为检测和处理 HSE 失效而设计的。但该功能在 STM32 复位后是被禁止的,须要软件对其使能才会发挥作用。当 CSS 单元检测到 HSE 失效时,它会使能 HSI,并将系统时钟切换到 HSI。同时,它会关闭 HSE,如果 PLL 的输入信号来自 HSE的输出,它也会关闭 PLL。CSS 单元在做时钟调整的同时,也会产生一个 NMI 中断请求,和一个送给高级定时器的刹车信号。NMI 中断请求会产生一个 NMI 中断,以便用户程序可以在中断服务程序中做紧急处理,而刹车信号则是使高级定时器进入刹车状态,以防止由其控制的电机驱动桥臂由于失去控制而过流。用户程序可以在 NMI 中断服务程序中尝试恢复 HSE 及 PLL 的功能,也可以使用陷阱让程序的流程停留在服务程序中,从而等待看门狗复位整个系统。

二、单片机程序又跑飞?! 三种跑飞现象分析

在编写单片机程序的时候,由于中断服务程序写的不好,导致单片机程序总是跑飞,最后费了好长时间,花了很大功夫才找到问题原因,由此总结了单片机程序跑飞的三种现象、原因及解决方法。

1 数组越界/溢出

现象:

单片机程序在函数中运行时,总是在运行到函数末尾,要跳出函数时,程序跑飞。

原因:

数组越界(数组溢出),函数中定义的数组元素的个数小于程序中实际使用的数组元素的个数,例如在函数中定义了一个数组ucDataBuff[10],这个数组只有10个元素,但是在函数中却有这样的语句ucDataBuff[10]=0x1a,这个语句是给数组的第11个元素赋值,:由于定义的数组只有10个元素,从而导致赋值语句中不知道把0x1a放到什么地方,从而导致程序跑飞。

解决方法:

如果在调试程序时,发现程序总是在函数执行完毕时跑飞,多数情况是发生了数组越界(数组溢出)的错误,仔细检查函数中调用的数组是否存在越界(溢出)的情况。

2 中断服务程序缺失

现象:

程序运行过程中总是跑飞。

原因:

程序中打开了某个中断,但是却没有相应的中断服务程序,从而导致在中断发生后,找不到中断服务程序入口,从而导致程序跑飞。

解决方法:

检查程序中是否存在打开了某个中断,但是没有相对应的中断服务程序。

3 看门狗复位

现象:

在执行一段较为耗费时间的程序时,程序跑飞,并且总是跳到复位位置处。

原因:

程序中使用了看门狗,但是没有及时“喂狗”,从而导致看门狗复位,使程序直接跳到复位位置。

解决方法:

根据程序运行时间,尤其是一定要计算清楚最耗时的那段程序的运行时间,然后准确设置看门狗的复位时长,定时“喂狗”,尤其是如果有死循环的情况,一定要在死循环中记得“喂狗”。

三、梳理单片机学习方法、产品开发流程

我们学习单片机的目的,就是为了进行嵌入式产品的开发。要想学好单片机,首先就得对流程有一个整体了解。

本文,先简要介绍一下单片机应用系统的开发流程。

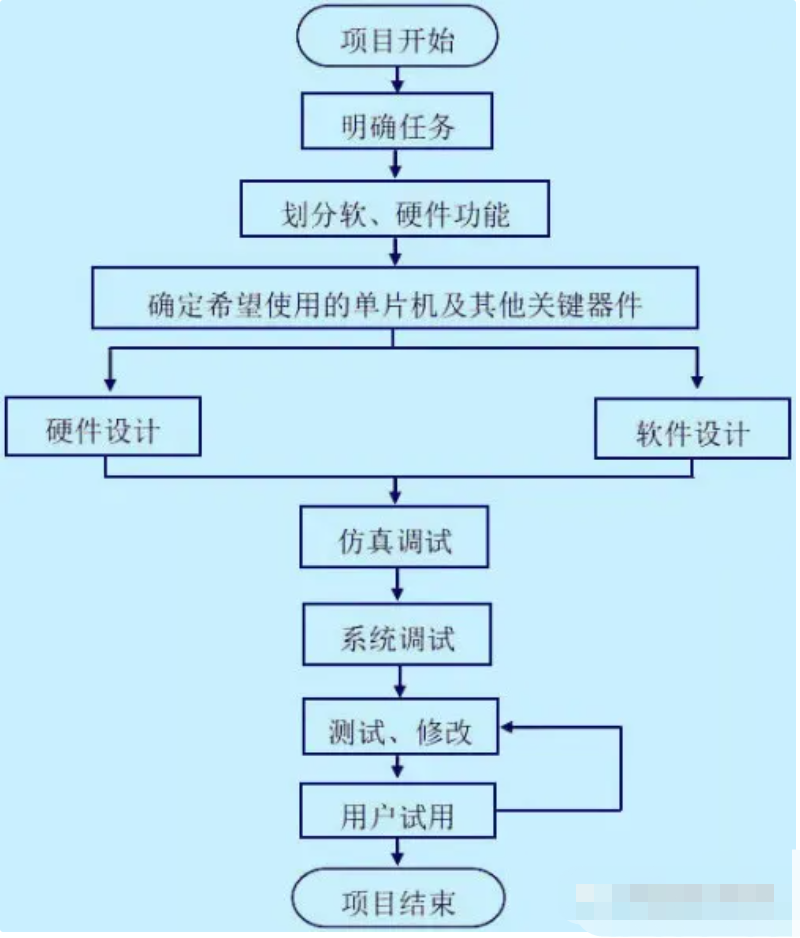

单片机系统开发流程

上图是单片机系统开发流程框图。

1 明确任务

分析和了解项目的总体要求,并综合考虑系统使用环境、可靠性要求、可维护性及产品的成本等因素,制定出可行的性能指标。

2 划分软、硬件功能

单片机系统由软件和硬件两部分组成。在应用系统中,有些功能既可由硬件来实现,也可以用软件来完成。硬件的使用可以提高系统的实时性和可靠性;使用软件实现,可以降低系统成本,简化硬件结构。因此在总体考虑时,必须综合分析以上因素,合理地制定硬件和软件任务的比例。

3 确定希望使用的单片机及其他关键部件

根据硬件设计任务,选择能够满足系统需求并且性价比高的单片机及其他关键器件,如A/D、D/A转换器、传感器、放大器等,这些器件需要满足系统精度、速度以及可靠性等方面的要求。

4 硬件设计

根据总体设计要求,以及选定的单片机及关键器件,利用Protel等软件设计出应用系统的电路原理图。

5 软件设计

在系统整体设计和硬件设计的基础上,确定软件系统的程序结构并划分功能模块,然后进行各模块程序设计。

单片机程序设计语言可分为三类:

- 机器语言 :又称为二进制目标代码,是CPU硬件唯一能够直接识别的语言(在设计CPU时就已经确定其代码的含义)。人们要计算机所执行的所有操作,最终都必须转换成为相应的机器语言由CPU识别、控制执行。CPU系列不同,其机器语言代码的含义也不尽相同。相x关文章,点击阅读:CPU怎么识别我们写的代码?

- 汇编语言 :由于机器语言必须转换为二进制代码描述,不便于记忆、使用和直接编写程序,为此产生了与机器语言相对应的汇编语言。用汇编语言编写的程序执行速度快,占用存储单元少,效率高。

- 高级语言 :高级语言具有很好的可读性,使程序的编写和操作都十分方便,目前广泛使用的高级语言是C51。

汇编语言和高级语言都必须被翻译成机器语言之后才能被CPU识别。

6 仿真调试

软件和硬件设计结束后,需要进行进行进入两者的整合调试阶段。为避免浪费资源,在生成实际电路板之前,可以利用Keil C51和Proteus软件进行系统仿真,出现问题可以及时修改。

7 系统调试

完成系统仿真后,利用Protel等绘图软件,根据电路原理图绘制PCB(Printed Circuit Board)印刷电路板图,然后将PCB图交给相关厂商生产电路板。拿到电路板后,为便于更换器件和修改电路,可首先在电路板上焊接所需芯片插座,并利用编程器将程序写入单片机。

接下来,将单片机及其他芯片插到相应的芯片插座中,接通电源及其他输入、输出设备,进行系统联调,直至调试成功。

8 测试修改、用户试用

经测试检验符合要求后,将系统交给用户试用,对于出现的实际问题进行修改完善,系统开发完成。

单片机学习方法探讨

单片机学习的过程应该是一个循序渐进、不断学习、不断积累的过程,大致分为三个阶段。

第一阶段:掌握开发单片机的必备基础知识

首先是熟练掌握单片机的基本原理,虽然现在单片机厂商众多,但各家单片机的基本结构和原理都比较相近,例如内核结构、内存分配、中断处理、定时计数、串行通信、端口复用等一些最基本的概念和原理。

除此之外,我们还需要学习模拟电子、数字电子、C语言程序开发以及原理图和PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计等知识。只有扎实的掌握了这些知识,在进行系统开发的时候,才能顺利地进行原理设计、PCB布板、程序编写、系统联调等工作。

第二阶段:研究其他单片机功能、特点

在掌握好一款单片机原理和应用的基础上,开始学习其他各家单片机,了解其独有的功能和特点。

例如实际工作中若客户要求低成本,那我们可以选用和泰、义隆、华邦等这类台湾芯片;如果客户要求工业级的性能,那么最好从PIC、NEC、飞思卡尔、NXP等这些欧美和日式单片机中选择;若要进行功耗的开发,选用MSP430系列应该有一定优势;在进行测量仪器设计的时候,C8051和AduC842这类数模混合芯片又显得比较实用。

另外,平时要注意技术积累。在项目开发过程中将一些常用的接口程序和控制算法整理成模块或者函数,日后若在其他的项目开发中有同样或者接近的需求时,原程序可以直接或者进行少量改动后使用,这样一来会节约大量开发成本。

第三阶段:工作项目中积累经验

在实际的项目开发过程中,不断深入研究单片机应用技术,不断积累应用行业的专业知识。

有了扎实的单片机应用相关的基础知识,并且熟悉掌握了几款不同类型单片机的开发方法后,对于各种实际的应用项目,往往还需要理解和掌握外围电路相关的原理和分析方法,并结合实际的应用背景,综合考虑各种因素,才能设计出性能最优、结构最合理的单片机应用系统。

四、单片机内部结构原理

单片机内部结构分析

我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片机内部,然后取下单片机,单片机就可以执行这条指令,那么这条指令一定保存在单片机的某个地方,并且这个地方在单片机掉电后依然可以保持这条指令不会丢失,这是个什么地方呢?这个地方就是单片机内部的只读存储器即ROM(READ ONLY MEMORY)。为什么称它为只读存储器呢?刚才我们不是明明把两个数字写进去了吗?

原来在89C51中的ROM是一种电可擦除的ROM,称为FLASH ROM,刚才我们是用的编程器,在特殊的条件下由外部设备对ROM进行写的操作,在单片机正常工作条件下,只能从那面读,不能把数据写进去,所以我们还是把它称为ROM。

几个基本概念

1 数的本质和物理现象

我们知道,计算机可以进行数学运算,这令我们非常难以理解,计算机吗,我们虽不了解它的组成,但它们只是一些电子元器件,怎么可以进行数学运算呢?我们做数学题如37+45是这样做的,先在纸上写37,然后在下面写45,然后大脑运算,最后写出结果,运算的原材料:37、45和结果:82都是写在纸上的,计算机中又是放在什么地方呢?

为了解决这个问题,先让我们做一个实验:这里有一盏灯,我们知道灯要么亮,要么不亮,就有两种状态,我们可以用’0’和’1’来代替这两种状态,规定亮为’1’,不亮为’0’。现在放上两盏灯,一共有几种状态呢?我们列表来看一下:

请大家自己写上3盏灯的情况000 001 010 011 100 101 110 111我们来看,这个000,001,101 不就是我们学过的的二进制数吗?本来,灯的亮和灭只是一种物理现象,可当我们把它们按一定的顺序排好后,灯的亮和灭就代表了数字了。让我们再抽象一步,灯为什么会亮呢?是因为输出电路输出高电平,给灯通了电。因此,灯亮和灭就可以用电路的输出是高电平还是低电平来替代了。这样,数字就和电平的高、低联系上了。(请想一下,我们还看到过什么样的类似的例子呢?(海军之)灯语、旗语,电报,甚至红、绿灯)。

2 位的含义

通过上面的实验我们已经知道:一盏灯亮或者说一根线的电平的高低,可以代表两种状态:0和1。实际上这就是一个二进制位,因此我们就把一根线称之为一“位”,用BIT表示。

3 字节的含义

一根线可以表示0和1,两根线可以表达00,01,10,11四种状态,也就是可以表达0到3,而三根可以表达0~7,计算机中通常用8根线放在一起,同时计数,就可以表示0-255一共256种状态。这8根线或者8位就称之为一个字节(BYTE)。

存储器的工作原理

1 存储器构造

存储器就是用来存放数据的地方。它是利用电平的高低来存放数据的,也就是说,它存放的实际上是电平的高、低,而不是我们所习惯认为的1234这样的数字,这样,我们的一个谜团就解开了,计算机也没什么神秘的吗。

如上图左所示:一个存储器就象一个个的小抽屉,一个小抽屉里有八个小格子,每个小格子就是用来存放“电荷”的,电荷通过与它相连的电线传进来或释放掉,至于电荷在小格子里是怎样存的,就不用我们操心了,你可以把电线想象成水管,小格子里的电荷就象是水,那就好理解了。存储器中的每个小抽屉就是一个放数据的地方,我们称之为一个“单元”。

有了这么一个构造,我们就可以开始存放数据了,想要放进一个数据12,也就是00001100,我们只要把第二号和第三号小格子里存满电荷,而其它小格子里的电荷给放掉就行了(看上图右)。可是问题出来了,看上图右,一个存储器有好多单元,线是并联的,在放入电荷的时候,会将电荷放入所有的单元中,而释放电荷的时候,会把每个单元中的电荷都放掉,这样的话,不管存储器有多少个单元,都只能放同一个数,这当然不是我们所希望的,因此,要在结构上稍作变化,看上图右,在每个单元上有个控制线,我想要把数据放进哪个单元,就把一个信号给这个单元的控制线,这个控制线就把开关打开,这样电荷就可以自由流动了,而其它单元控制线上没有信号,所以开关不打开,不会受到影响,这样,只要控制不同单元的控制线,就可以向各单元写入不同的数据了,同样,如果要从某个单元中取数据,也只要打开相应的控制开关就行了。

2 存储器译码

那么,我们怎样来控制各个单元的控制线呢?这个还不简单,把每个单元的控制线都引到集成电路的外面不就行了吗?事情可没那么简单,一片27512存储器中有65536个单元,把每根线都引出来,这个集成电路就得有6万多个脚?不行,怎么办?要想法减少线的数量。我们有一种方法称这为译码,简单介绍一下:一根线可以代表2种状态,2根线可以代表4种状态,3根线可以代表几种,256种状态又需要几根线代表?8种,8根线,所以65536种状态我们只需要16根线就可以代表了。

3 存储器的选片及总线的概念

至此,译码的问题解决了,让我们再来关注另外一个问题。送入每个单元的八根线是用从什么地方来的呢?它就是从计算机上接过来的,一般地,这八根线除了接一个存储器之外,还要接其它的器件。这样问题就出来了,这八根线既然不是存储器和计算机之间专用的,如果总是将某个单元接在这八根线上,就不好了,比如这个存储器单元中的数值是0FFH另一个存储器的单元是00H,那么这根线到底是处于高电平,还是低电平?岂非要打架看谁厉害了?所以我们要让它们分离。

办法当然很简单,当外面的线接到集成电路的引脚进来后,不直接接到各单元去,中间再加一组开关就行了。平时我们让开关打开着,如果确实是要向这个存储器中写入数据,或要从存储器中读出数据,再让开关接通就行了。这组开关由三根引线选择:读控制端、写控制端和片选端。要将数据写入片中,先选中该片,然后发出写信号,开关就合上了,并将传过来的数据(电荷)写入片中。如果要读,先选中该片,然后发出读信号,开关合上,数据就被送出去了。读和写信号同时还接入到另一个存储器,但是由于片选端不同,所以虽有读或写信号,但没有片选信号,所以另一个存储器不会“误会”而开门,造成冲突。那么会不同时选中两片芯片呢?只要是设计好的系统就不会,因为它是由计算控制的,而不是我们人来控制的,如果真的出现同时出现选中两片的情况,那就是电路出了故障了,这不在我们的讨论之列。

从上面的介绍中我们已经看到,用来传递数据的八根线并不是专用的,而是很多器件大家共用的,所以我们称之为数据总线,总线英文名为BUS,总即公交车道,谁也可以走。而十六根地址线也是连在一起的,称之为地址总线。

五、STM32中的ADC

ADC简介

STM32F103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。ADC的输入时钟不得超过14MHz,其时钟频率由PCLK2分频产生。

ADC功能框图讲解

学习STM32开发板上的外设时首先要了解其外设的功能框图,如下:

功能框图可以大体分为7部分,下面一一讲解:

电压输入范围

ADC所能测量的电压范围就是VREF- ≤ VIN ≤ VREF+,把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,得到ADC 的输入电压范围为:0~3.3V。

输入通道

ADC的信号输入就是通过通道来实现的,信号通过通道输入到单片机中,单片机经过转换后,将模拟信号输出为数字信号。STM32中的ADC有着18个通道,其中外部的16个通道已经在框图中标出,如下:

这16个通道对应着不同的IO口,此外ADC1/2/3 还有内部通道:ADC1 的通道 16 连接到了芯片内部的温度传感器, Vrefint 连接到了通道 17。ADC2 的模拟通道 16 和 17 连接到了内部的 VSS。

ADC的全部通道如下图所示:

外部的16个通道在转换时又分为规则通道和注入通道,其中规则通道最多有16路,注入通道最多有4路(注入通道貌似使用不多),下面简单介绍一下两种通道:

规则通道顾名思义就是,最平常的通道、也是最常用的通道,平时的ADC转换都是用规则通道实现的。

注入通道是相对于规则通道的,注入通道可以在规则通道转换时,强行插入转换,相当于一个“中断通道”吧。当有注入通道需要转换时,规则通道的转换会停止,优先执行注入通道的转换,当注入通道的转换执行完毕后,再回到之前规则通道进行转换。

转换顺序

知道了ADC的转换通道后,如果ADC只使用一个通道来转换,那就很简单,但如果是使用多个通道进行转换就涉及到一个先后顺序了,毕竟规则转换通道只有一个数据寄存器。多个通道的使用顺序分为俩种情况:规则通道的转换顺序和注入通道的转换顺序。

规则通道中的转换顺序由三个寄存器控制:SQR1、SQR2、SQR3,它们都是32位寄存器。SQR寄存器控制着转换通道的数目和转换顺序,只要在对应的寄存器位SQx中写入相应的通道,这个通道就是第x个转换。具体的对应关系如下:

通过SQR1寄存器就能了解其转换顺序在寄存器上的实现了:

和规则通道转换顺序的控制一样,注入通道的转换也是通过注入寄存器来控制,只不过只有一个JSQR寄存器来控制,控制关系如下:

需要注意的是,只有当JL=4的时候,注入通道的转换顺序才会按照JSQ1、JSQ2、JSQ3、JSQ4的顺序执行。当JL<4时,注入通道的转换顺序恰恰相反,也就是执行顺序为:JSQ4、JSQ3、JSQ2、JSQ1。

配置转换顺序的函数如下代码所示:

/**

* @brief Configures for the selected ADC regular channel its corresponding

* rank in the sequencer and its sample time.

* @param ADCx: where x can be 1, 2 or 3 to select the ADC peripheral.

* @param ADC_Channel: the ADC channel to configure.

* This parameter can be one of the following values:

* @arg ADC_Channel_0: ADC Channel0 selected

* @arg ADC_Channel_1: ADC Channel1 selected

* @arg ADC_Channel_2: ADC Channel2 selected

* @arg ADC_Channel_3: ADC Channel3 selected

* @arg ADC_Channel_4: ADC Channel4 selected

* @arg ADC_Channel_5: ADC Channel5 selected

* @arg ADC_Channel_6: ADC Channel6 selected

* @arg ADC_Channel_7: ADC Channel7 selected

* @arg ADC_Channel_8: ADC Channel8 selected

* @arg ADC_Channel_9: ADC Channel9 selected

* @arg ADC_Channel_10: ADC Channel10 selected

* @arg ADC_Channel_11: ADC Channel11 selected

* @arg ADC_Channel_12: ADC Channel12 selected

* @arg ADC_Channel_13: ADC Channel13 selected

* @arg ADC_Channel_14: ADC Channel14 selected

* @arg ADC_Channel_15: ADC Channel15 selected

* @arg ADC_Channel_16: ADC Channel16 selected

* @arg ADC_Channel_17: ADC Channel17 selected

* @param Rank: The rank in the regular group sequencer. This parameter must be between 1 to 16.

* @param ADC_SampleTime: The sample time value to be set for the selected channel.

* This parameter can be one of the following values:

* @arg ADC_SampleTime_1Cycles5: Sample time equal to 1.5 cycles

* @arg ADC_SampleTime_7Cycles5: Sample time equal to 7.5 cycles

* @arg ADC_SampleTime_13Cycles5: Sample time equal to 13.5 cycles

* @arg ADC_SampleTime_28Cycles5: Sample time equal to 28.5 cycles

* @arg ADC_SampleTime_41Cycles5: Sample time equal to 41.5 cycles

* @arg ADC_SampleTime_55Cycles5: Sample time equal to 55.5 cycles

* @arg ADC_SampleTime_71Cycles5: Sample time equal to 71.5 cycles

* @arg ADC_SampleTime_239Cycles5: Sample time equal to 239.5 cycles

* @retval None

*/

void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime)

{

函数内容略;

}触发源

ADC转换的输入、通道、转换顺序都已经说明了,但ADC转换是怎么触发的呢?就像通信协议一样,都要规定一个起始信号才能传输信息,ADC也需要一个触发信号来实行模/数转换。

其一就是通过直接配置寄存器触发,通过配置控制寄存器CR2的ADON位,写1时开始转换,写0时停止转换。在程序运行过程中只要调用库函数,将CR2寄存器的ADON位置1就可以进行转换,比较好理解。

另外,还可以通过内部定时器或者外部IO触发转换,也就是说可以利用内部时钟让ADC进行周期性的转换,也可以利用外部IO使ADC在需要时转换,具体的触发由控制寄存器CR2决定。

在参考手册中可以找到,ADC_CR2寄存器的详情如下:

转换时间

还有一点,就是转换时间的问题,ADC的每一次信号转换都要时间,这个时间就是转换时间,转换时间由输入时钟和采样周期来决定。

由于ADC在STM32中是挂载在APB2总线上的,所以ADC得时钟是由PCLK2(72MHz)经过分频得到的,分频因子由 RCC 时钟配置寄存器RCC_CFGR 的位 15:14 ADCPRE[1:0]设置,可以是 2/4/6/8 分频,一般配置分频因子为8,即8分频得到ADC的输入时钟频率为9MHz。

采样周期是确立在输入时钟上的,配置采样周期可以确定使用多少个ADC时钟周期来对电压进行采样,采样的周期数可通过 ADC采样时间寄存器 ADC_SMPR1 和 ADC_SMPR2 中的 SMP[2:0]位设置,ADC_SMPR2 控制的是通道 0~9, ADC_SMPR1 控制的是通道 10~17。每个通道可以配置不同的采样周期,但最小的采样周期是1.5个周期,也就是说如果想最快时间采样就设置采样周期为1.5.

转换时间=采样时间+12.5个周期12.5个周期是固定的,一般我们设置 PCLK2=72M,经过 ADC 预分频器能分频到最大的时钟只能是 12M,采样周期设置为 1.5 个周期,算出最短的转换时间为 1.17us。

数据寄存器

转换完成后的数据就存放在数据寄存器中,但数据的存放也分为规则通道转换数据和注入通道转换数据的。

规则数据寄存器负责存放规则通道转换的数据,通过32位寄存器ADC_DR来存放:

当使用ADC独立模式(也就是只使用一个ADC,可以使用多个通道)时,数据存放在低16位中,当使用ADC多模式时高16位存放ADC2的数据。需要注意的是ADC转换的精度是12位,而寄存器中有16个位来存放数据,所以要规定数据存放是左对齐还是右对齐。

当使用多个通道转换数据时,会产生多个转换数据,然鹅数据寄存器只有一个,多个数据存放在一个寄存器中会覆盖数据导致ADC转换错误,所以我们经常在一个通道转换完成之后就立刻将数据取出来,方便下一个数据存放。一般开启DMA模式将转换的数据,传输在一个数组中,程序对数组读操作就可以得到转换的结果。

DMA的使用之前介绍过,请移步此处:DMA介绍。

注入通道转换的数据寄存器有4个,由于注入通道最多有4个,所以注入通道转换的数据都有固定的存放位置,不会跟规则寄存器那样产生数据覆盖的问题。ADC_JDRx 是 32 位的,低 16 位有效,高 16 位保留,数据同样分为左对齐和右对齐,具体是以哪一种方式存放,由ADC_CR2 的 11 位 ALIGN 设置。

中断

从框图中可以知道数据转换完成之后可以产生中断,有三种情况:

- 规则通道数据转换完成之后,可以产生一个中断,可以在中断函数中读取规则数据寄存器的值。这也是单通道时读取数据的一种方法。

- 注入通道数据转换完成之后,可以产生一个中断,并且也可以在中断中读取注入数据寄存器的值,达到读取数据的作用。

- 当输入的模拟量(电压)不再阈值范围内就会产生看门狗事件,就是用来监视输入的模拟量是否正常。

以上中断的配置都由ADC_SR寄存器决定:

当然,在转换完成之后也可以产生DMA请求,从而将转换好的数据从数据寄存器中读取到内存中。

电压转换

要知道,转换后的数据是一个12位的二进制数,我们需要把这个二进制数代表的模拟量(电压)用数字表示出来。比如测量的电压范围是0~3.3V,转换后的二进制数是x,因为12位ADC在转换时将电压的范围大小(也就是3.3)分为4096(2^12)份,所以转换后的二进制数x代表的真实电压的计算方法就是:

y=3.3* x / 4096初始化结构体

每个外设的核心就是其对应的初始化结构体了,ADC的初始化结构体代码如下:

typedef struct

{

uint32_t ADC_Mode; // ADC 工作模式选择

FunctionalState ADC_ScanConvMode; // ADC 扫描(多通道)或者单次(单通道)模式选择

FunctionalState ADC_ContinuousConvMode; // ADC 单次转换或者连续转换选择

uint32_t ADC_ExternalTrigConv; // ADC 转换触发信号选择

uint32_t ADC_DataAlign; // ADC 数据寄存器对齐格式

uint8_t ADC_NbrOfChannel; // ADC 采集通道数

} ADC_InitTypeDef;通过配置初始化结构体来设置ADC的相关信息。

单通道电压采集

用这个程序来简单熟练一下ADC的单通道电压采集吧,程序使用了ADC1的通道11,对应的IO口是PC^1,因为博主的开发板上PC ^1引脚没有任何复用,使用中断,在中断中读取转换的电压。

头文件

为了提高文件的可移植性,头文件中定义了一些与ADC和中断相关的量,在移植程序的时候只需要修改头文件中的定义即可。

#ifndef __ADC_H

#define __ADC_H

#include "stm32f10x.h"

/* 采用ADC1的通道11 引脚为PC^1 模式必须是模拟输入*/

#define ADC_GPIO_RCC RCC_APB2Periph_GPIOC

#define ADC_GPIO_PORT GPIOC

#define ADC_GPIO_PIN GPIO_Pin_1

#define ADC_GPIO_MODE GPIO_Mode_AIN

/* 配置与中断有关的信息 */

#define ADC_IRQn ADC1_2_IRQn

#define ADC_RCC RCC_APB2Periph_ADC1

/* 配置ADC初始化结构体的宏定义 */

#define ADCx ADC1

#define ADCx_ContinuousConvMode ENABLE //连续转换模式

#define ADCx_DataAlign ADC_DataAlign_Right //转换结果右对齐

#define ADCx_ExternalTrigConv ADC_ExternalTrigConv_None //不使用外部触发转换,采用软件触发

#define ADCx_Mode ADC_Mode_Independent //只使用一个ADC,独立模式

#define ADCx_NbrOfChannel 1 //一个转换通道

#define ADCx_ScanConvMode DISABLE //禁止扫描模式,多通道时使用

/* 通道信息和采样周期 */

#define ADC_Channel ADC_Channel_11

#define ADC_SampleTime ADC_SampleTime_55Cycles5

/* 函数声明 */

void ADC_COnfig(void);

void ADC_NVIC_Config(void);

void ADC_GPIO_Config(void);

void ADCx_Init(void);

#endif /* __ADC_H */引脚配置函数

首先配置相应的GPIO引脚,毕竟模拟信号是通过GPIO引脚传输到开发板的,注意的是,引脚的模式一定要是模拟输入!

void ADC_GPIO_Config(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

RCC_APB2PeriphClockCmd(ADC_GPIO_RCC, ENABLE);

GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = ADC_GPIO_PIN ;

GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = ADC_GPIO_MODE ;

GPIO_Init(ADC_GPIO_PORT , &GPIO_InitStruct);

}配置引脚就是老套路:声明结构体变量、开启时钟、写入结构体、初始化GPIO。

NVIC配置函数

因为我们是在转换完成后利用中断,在中断函数中读取数据,所以要首先配置中断函数的优先级,因为程序中只有这一个中断,所以优先级的配置就比较随意。

void ADC_NVIC_Config(void)

{

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct ;

/* 配置中断优先级分组(设置抢占优先级和子优先级的分配),在函数在misc.c */

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1) ;

/* 配置初始化结构体 在misc.h中 */

/* 配置中断源 在stm32f10x.h中 */

NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = ADC_IRQn ;

/* 配置抢占优先级 */

NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1 ;

/* 配置子优先级 */

NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1 ;

/* 使能中断通道 */

NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE ;

/* 调用初始化函数 */

NVIC_Init(&NVIC_InitStruct) ;

}ADC配置函数

ADC的配置函数是ADC的精髓,在这个函数中包含的内容有:ADC的初始化结构体配置、配置了时钟分频、配置了通道转换顺序、打开转换中断、进行校准、软件触发ADC采集等。

函数中都有详细的注释:

void ADC_COnfig(void)

{

ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;

RCC_APB2PeriphClockCmd(ADC_RCC, ENABLE);

/* 配置初始化结构体,详情见头文件 */

ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = ADCx_ContinuousConvMode ;

ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADCx_DataAlign ;

ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADCx_ExternalTrigConv ;

ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADCx_Mode ;

ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = ADCx_NbrOfChannel ;

ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = ADCx_ScanConvMode ;

ADC_Init(ADCx, &ADC_InitStruct);

/* 配置ADC时钟为8分频,即9M */

RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);

/* 配置ADC通道转换顺序和时间 */

ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_Channel, 1, ADC_SampleTime );

/* 配置为转换结束后产生中断 在中断中读取信息 */

ADC_ITConfig(ADCx, ADC_IT_EOC,ENABLE);

/* 开启ADC,进行转换 */

ADC_Cmd(ADCx, ENABLE );

/* 重置ADC校准 */

ADC_ResetCalibration(ADCx);

/* 等待初始化完成 */

while(ADC_GetResetCalibrationStatus( ADCx))

/* 开始校准 */

ADC_StartCalibration(ADCx);

/* 等待校准完成 */

while (ADC_GetCalibrationStatus(ADCx));

/* 软件触发ADC转换 */

ADC_SoftwareStartConvCmd(ADCx, ENABLE);

}中断函数

在中断函数中进行读取数据,将数据存放在变量result中,此处使用关键字extern声明,代表变量result已经在其他文件中定义,关于extern的介绍在之前发的文章中有的介绍,具体请移步此处:extern关键字。

extern uint16_t resurt;

void ADC1_2_IRQHandler(void)

{

/* 判断产生中断请求 */

while(ADC_GetITStatus(ADCx, ADC_IT_EOC) == SET)

resurt=ADC_GetConversionValue(ADCx);

/* 清除中断标志 */

ADC_ClearITPendingBit(ADCx, ADC_IT_EOC);

}主函数

主函数负责接收转换的值,并将其转换为电压值,然后通过串口打印在计算机上,便于调试。

变量result是主函数中的全局变量,注意最后的结果应该转换为浮点型。

#include "stm32f10x.h"

#include "usart.h"

#include "adc.h"

uint16_t result;

void delay(void)

{

uint16_t k=0xffff;

while(k--);

}

int main(void)

{

float voltage;

/* 串口调试函数 */

DEBUG_USART_Config();

/* 与ADC相关的函数打包在此函数中 */

ADCx_Init();

while(1)

{

/* 强制转换为浮点型 */

voltage = (float) result/4096*3.3;

printf("\n电压值为:%f\n",voltage);

delay();

}

}六、单片机的基本概念

单片机执行指令

我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片机内部,然后取下单片机,单片机就可以执行这条指令。

那么这条指令一定保存在单片机的某个地方,并且这个地方在单片机掉电后依然可以保持这条指令不会丢失,这是个什么地方呢?

这个地方就是单片机内部的只读存储器即ROM(READ ONLY MEMORY)。

为什么称它为只读存储器呢?刚才我们不是明明把两个数字写进去了吗?原来在89C51中的ROM是一种电可擦除的ROM,称为FLASH ROM,刚才我们是用的编程器,在特殊的条件下由外部设备对ROM进行写的操作,在单片机正常工作条件下,只能从那面读,不能把数据写进去,所以我们还是把它称为ROM。

单片机数的本质和物理现象

我们知道,计算机可以进行数学运算,这令我们非常难以理解,它们只是一些电子元器件,怎么可以进行数学运算呢?

我们人类做数学题如37+45是这样做的,先在纸上写37,然后在下面写45,然后大脑运算最后写出结果,运算的原材料是37和45,结果是82都是写在纸上的,计算机中又是放在什么地方呢?

为了解决这个问题,先让我们做一个实验:这里有一盏灯,我们知道灯要么亮,要么不亮,就有两种状态,我们可以用‘0’和‘1’来代替这两种状态:规定亮为‘1’、不亮为‘0’。

现在放上三盏灯,一共有几种状态呢?我们列表来看一下:000 / 001 / 010 / 011 / 100 / 101 / 110 / 111。我们来看,这个000 / 001 / 101 不就是我们学过的的二进制数吗?本来,灯的亮和灭只是一种物理现象,可当我们把它们按一定的顺序排好后,灯的亮和灭就代表了数字了。

让我们再抽象一步,灯为什么会亮呢?是因为输出电路输出高电平,给灯通了电。因此,灯亮和灭就可以用电路的输出是高电平还是低电平来替代了。这样,数字就和电平的高、低联系上了。

单片机数位的含义

通过上面的实验我们已经知道:一盏灯亮或者说一根线的电平的高低,可以代表两种状态:0和1,实际上这就是一个二进制位。

因此我们就把一根线称之为一“位”,用BIT表示。

单片机字节的含义

一根线可以表示0和1,两根线可以表达00 / 01 / 10 / 11四种状态,也就是可以表达0~3,而三根可以表达0~7,计算机中通常用8根线放在一起,同时计数,就可以表示0~255一共256种状态。

这8根线或者8位就称之为一个字节(BYTE)。

单片机存储器的构造

存储器就是用来存放数据的地方。它是利用电平的高低来存放数据的,也就是说,它存放的实际上是电平的高、低,而不是我们所习惯认为的1234这样的数字,这样,我们的一个谜团就解开了。

一个存储器就象一个个的小抽屉,一个小抽屉里有八个小格子,每个小格子就是用来存放“电荷”的,电荷通过与它相连的电线传进来或释放掉。至于电荷在小格子里是怎样存的,就不用我们操心了,你可以把电线想象成水管,小格子里的电荷就象是水,那就好理解了。存储器中的每个小抽屉就是一个放数据的地方,我们称之为一个“单元”。

有了这么一个构造,我们就可以开始存放数据了,想要放进一个数据12,也就是00001100,我们只要把第二号和第三号小格子里存满电荷,而其它小格子里的电荷给放掉就行了。

可是问题出来了,一个存储器有好多单元,线是并联的,在放入电荷的时候,会将电荷放入所有的单元中,而释放电荷的时候,会把每个单元中的电荷都放掉。这样的话,不管存储器有多少个单元,都只能放同一个数,这当然不是我们所希望的。因此,要在结构上稍作变化。

需要在每个单元上有个控制线,想要把数据放进哪个单元,就把一个信号给这个单元的控制线,这个控制线就把开关打开,这样电荷就可以自由流动了。而其它单元控制线上没有信号,所以开关不打开,不会受到影响。

这样,只要控制不同单元的控制线,就可以向各单元写入不同的数据了。同样,如果要从某个单元中取数据,也只要打开相应的控制开关就行了。

单片机存储器的译码

那么,我们怎样来控制各个单元的控制线呢?这个还不简单,把每个单元的控制线都引到集成电路的外面不就行了吗?

事情可没那么简单,一片27512存储器中有65536个单元,把每根线都引出来,这个集成电路就得有6万多个脚?不行,怎么办?要想法减少线的数量。

有一种方法称这为译码,简单介绍一下:一根线可以代表2种状态,2根线可以代表4种状态,3根线可以代表8种,256种状态又需要几根线代表?8根线,所以65536种状态我们只需要16根线就可以代表了。

单片机存储器的选片概念

至此,译码的问题解决了,让我们再来关注另外一个问题。送入每个单元的八根线是用从什么地方来的呢?它就是从计算机上接过来的,一般地,这八根线除了接一个存储器之外,还要接其它的器件。

这样问题就出来了,这八根线既然不是存储器和计算机之间专用的,如果总是将某个单元接在这八根线上,就有问题出现了:比如这个存储器单元中的数值是0FFH另一个存储器的单元是00H,那么这根线到底是处于高电平,还是低电平?怎样分辩?

办法很简单,当外面的线接到集成电路的引脚进来后,不直接接到各单元去,中间再加一组开关就行了。平时我们让开关打开着,如果确实是要向这个存储器中写入数据,或要从存储器中读出数据,再让开关接通就行了。

这组开关由三根引线选择:读控制端、写控制端和片选端。要将数据写入片中,先选中该片,然后发出写信号,开关就合上了,并将传过来的数据(电荷)写入片中。如果要读,先选中该片,然后发出读信号,开关合上,数据就被送出去了。

读和写信号同时还接入到另一个存储器,但是由于片选端不同,所以虽有读或写信号,但没有片选信号,所以另一个存储器不会“误会”而开门,造成冲突。那么会不同时选中两片芯片呢?

只要是设计好的系统就不会,因为它是由计算控制的,而不是我们人来控制的,如果真的出现同时出现选中两片的情况,那就是电路出了故障了,这不在我们的讨论之列。

单片机的总线概念

从上面的介绍中我们已经看到,用来传递数据的八根线并不是专用的,而是很多器件大家共用的。

所以我们称之为数据总线,总线英文名为BUS,总即公交车道,谁也可以走。而十六根地址线也是连在一起的,称之为地址总线。

七、嵌入式设备的通信协议特点

为嵌入式设备而设计的通信协议,通常有如下三种:

考虑到嵌入式设备的内存、算力有限,固定二进制是首选通信协议。

下文简析嵌入式设备通信协议应该有的特点。

简单性

保证协议是一个简单的方案,晦涩难懂往往意味着实现困难和容易出错。协议的结构宜采用平面方式,每个域作用明确,数据域尽可能设计得长度和位置固定,注释详尽,文档清晰,实例丰富,让人尽快上手和理解。

协议一般都需要以下域:帧头,长度,帧类型,目标地址,源地址,数据,校验,帧尾。

串口通信数据包格式如下图所示。

可扩展

必须保证将来增加功能和更改硬件后协议仍能胜任工作,这往往是通过预留空间来实现,协议的变更应该只是量的增加,不至于引起协议结构的变化。

低耦合

理想情况下每个协议包是原子信息,即本协议包不与其他协议包牵连,以防止通讯丢帧和设置牵连带来的错误。

稳定性

协议包长度适宜:太小包含的信息过少,协议包的种类繁多,容易引起通讯混乱和牵连错误;太大包含的信息过多,可读性较差,组帧和解帧的工作困难,还会带来通讯易受干扰的缺陷,一般协议长度以最小原子性信息为标尺。

协议必须包括校验机制,以便于接收方判别协议包正确完整接收,如果出错需要较好的机制来确保通讯成功(如重传)。

高效率

按信息类型区分协议包类别,如:设置网络信息参数,设置当前运行参数,可以区分开来,方便程序处理。

将同种操作编码为一个子集是一种高效手段,如Read操作,编码为0x0010,Write操作,编码为0x0020。

数据尽可能设计成同构模式,如果实在有差异,至少将同类型数据放置在一起,这样程序可以充分利用指针和线性寻址加速处理。

易实现

尽量减少复杂算法的使用,如,通讯链路稳定,数据帧的校验码可以由CheckSum代替CRC。除非资源非常紧张,否则不要将过多的信息挤压在一个数据里,因为它会带来可读性差和实现困难。

尽可能地让硬件ISR完成驱动工作,不要让“进程”参与复杂的时序逻辑,否则处理器将步履蹒跚且逻辑复杂!如:

接收固定长度的数据帧,可以使用DMA,每接收完一帧DMA_ISR向进程发消息。小心处理DMA断层异常(接收的数据帧长度正常但数据错误,数据为上帧的后半部分+本帧的前半部分)。

接收不定长的数据帧,可以使用状态机,当接收到“帧尾数据”时向进程发消息。小心数据紊乱和超时异常(数据紊乱时需要将状态机及时复位,超时一般使用定时器监控)。状态机相x关文章请移步此处:谈谈单片机编程思想——状态机。

兼容硬件

如果通信链路是高速总线(如SPORT可达100Mbps),一般设计成一帧产生一次中断,它通过长度触发的DMA来实现,需要将协议设计成固定长度,如附录A。它具备高效率,但灵活性较差。

如果通信链路是低速总线(如UART一般100kbps),一般接收一字节产生一次中断,可以将协议设计成变长帧,一个基于变长格式的UART通信协议实例:

它具备高灵活性,但效率较低。

上图显示了PC发送数据帧的格式,总长为64字节,是4字节的整倍数,符合绝大部分32位处理器结构体对齐的特性。

- 0x3C:INT8U,帧头,可见字符’<’

- Len:INT8U,本帧的总数据长度,在图4即为64

- Dst:INT8U,标识目标设备的ID号

- Src:INT8U,标识源设备的ID号

- Data:56字节的存储区,内容依赖于具体的通信帧(实例见表2)

- Cmd:INT16U,数据帧的类别

- CS:INT8U, 对它前面所有数据(62字节)进行8位累加和校验

- 0x7D:INT8U, 帧尾,可见字符’}’

Data域数据结构实例:

八、STM32的启动模式配置与应用

三种BOOT模式

所谓启动,一般来说就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式,相x关文章:详解STM32启动文件。

- Main Flash memory

是STM32内置的Flash,一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序。 - System memory

从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。一般来说,这种启动方式用的比较少。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,由ST在这个区域内部预置了一段BootLoader, 也就是我们常说的ISP程序, 这是一块ROM,出厂后无法修改。一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序,因为在厂家提供的BootLoader中,提供了串口下载程序的固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。

但是这个下载方式需要以下步骤:

Step1:将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才能从系统存储器启动BootLoader

Step2:最后在BootLoader的帮助下,通过串口下载程序到Flash中

Step3:程序下载完成后,又有需要将BOOT0设置为GND,手动复位,这样,STM32才可以从Flash中启动可以看到, 利用串口下载程序还是比较的麻烦, 需要跳帽跳来跳去的,非常的不注重用户体验。 - Embedded Memory

内置SRAM,既然是SRAM,自然也就没有程序存储的能力了,这个模式一般用于程序调试。假如我只修改了代码中一个小小的地方,然后就需要重新擦除整个Flash,比较的费时,可以考虑从这个模式启动代码(也就是STM32的内存中),用于快速的程序调试,等程序调试完成后,在将程序下载到SRAM中。

开发BOOT模式选择

通常使用程序代码存储在主闪存存储器,配置方式:BOOT0=0,BOOT1=X。

Flash锁死解决办法

开发调试过程中,由于某种原因导致内部Flash锁死,无法连接SWD以及Jtag调试,无法读到设备,可以通过修改BOOT模式重新刷写代码。相x关文章:STM32的Flash写了保护怎么办?

修改为BOOT0=1,BOOT1=0即可从系统存储器启动,ST出厂时自带Bootloader程序,SWD以及JTAG调试接口都是专用的。重新烧写程序后,可将BOOT模式重新更换到BOOT0=0,BOOT1=X即可正常使用。

九、在SMT32的HEX文件里加入固件版本信息

使用MDK编译器,让STM32程序HEX文件中加入固件版本信息。

代码

代码如下:

//------------------------------------------------------------------------------

#include <absacc.h>

//------------------------------------------------------------------------------

#define VERINFO_ADDR_BASE (0x8009F00) // 版本信息在FLASH中的存放地址

const char Hardware_Ver[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x00))) = "Hardware: 1.0.0";

const char Firmware_Ver[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x20))) = "Firmware: 1.0.0";

const char Compiler_Date[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x40))) = "Date: "__DATE__;

const char Compiler_Time[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x60))) = "Time: "__TIME__;

//------------------------------------------------------------------------------写入到程序中:

选项配置中:Flash地址与大小不用做任何修改!

HEX文件:

串口打印输出:

上述方法的缺点

上述操作可行, 但是有一个缺点:就是生成的bin文件都是满Flash大小的, 造成每次烧录都是整个Flash读写。相x关文章推荐:STM32单片机中Hex、Bin文件的区别与应用。

其实这个可以把存放地址放到前面,比如偏移1K的地方,都不用改指定地址。

按照上述操作,程序末尾到VERINFO_ADDR_BASE地址这一段会被填充成0x00。根据需要可以修改VERINFO_ADDR_BASE减小地址,或者说不强制指定地址,由编译器自动分配,但这样就要去找相应的版本标识字符串了。

优化方法

不想前面这一段被大量填充0x00,让HEX文件体积小一点的话, 可以把选项配置中Flash的Size改小一点,把VERINFO_ADDR_BASE设置成从FlashSize后面的空间开始,这样生成的HEX文件就小了,且未用空间就不会被大量填充0x00了。

方法如下:

十、ARM Cortex-M内核复位启动过程

ARM Cortex-M内核的复位启动过程也被称为复位序列(Reset sequence),下面就来简要总结分析下这一过程。

ARM Cortex-M内核的复位启动过程与其他大部分CPU不同,也与之前的ARM架构(ARM920T、ARM7TDMI等)不相同。大部分CPU复位后都是从0x0000_0000处取得第一条指令开始运行的,然而在ARM Cortex-M内核中并不是这样的。其复位序列为:

1. 从地址0x0000_0000处取出MSP的初始值;

2. 从地址0x0000_0004处取出PC的初始值,然后从这个值对应的地址处取指。

即下图所示过程:

事实上,地址0x0000_0004开始存放的就是默认中断向量表(有些资料中将地址0x0000_0000处的MSP指针初始值也算作中断向量表的一部分,这个说法似乎不太妥当),ARM Cortex-M内核的中断向量表布局情况如下图所示:

注意:中断向量表的位置可以改变,此处是默认情况下的设置。

值得注意的是,在ARM Cortex-M内核中,发生异常后,并不是去执行中断向量表中对应位置处的代码,而是将对应位置处的数据存入PC中,然后去此地址处进行取指。简而言之,在ARM Cortex-M的中断向量表中不应该放置跳转指令,而是该放置ISR程序的入口地址。

有了上面的分析就很好理解复位序列了,复位其实就相当于发生了一次Reset异常,而从图中可以看到,地址0x0000_0004处存放的正是Reset异常对应的中断处理函数入口地址。

另外还有两个细节问题需要注意:

1. 0x0000_0000处存放的MSP初始值最低三位需要是0;

2. 0x0000_0004处存放的地址最低位必须是1。

第一个问题是因为ARM AAPCS中对栈使用的约定是这样的:

5.2.1.1

Universal stack constraints

At all times the following basic constraints must hold:

Stack-limit < SP <= stack-base. The stack pointer must lie within the extent of the stack.

SP mod 4 = 0. The stack must at all times be aligned to a word boundary.

5.2.1.2

Stack constraints at a public interface

The stack must also conform to the following constraint at a public interface:

SP mod 8 = 0. The stack must be double-word aligned.

简而言之,规约规定,栈任何时候都必须4字节对齐,在调用入口需8字节对齐,而且SP的最低两位在硬件上就被置为0了。

第二个问题与ARM模式与Thumb模式有关。ARM中PC中的地址必须是32位对齐的,其最低两位也被硬件上置0了,故写入PC中的数据最低两位并不代表真实的取址地址。ARM中使用最低一位来判断这条指令是ARM指令还是Thumb指令,若最低位为0,代表ARM指令;若最低位为1,代表Thumb指令。在Cortex-M内核中,并不支持ARM模式,若强行切换到ARM模式会引发一个Hard Fault。

最后写一段小程序来验证下以上分析。这段程序基于STM32F4系列单片机,作用是让PA0管脚输出高电平。这应该也是实现这一目的最精简的写法了。

rAHB1ENR EQU 0x40023830

AHB1ENRValue EQU 0x00000001

rMODER EQU 0x40020000

MODERValue EQU 0xA8000001

rODR EQU 0x40020014

ODRVaule EQU 0x00000001

AREA RESET, DATA, READONLY

DCD 0x00000400

DCD Start

AREA |.text|, CODE, READONLY

ENTRY

Start

LDR R0, =rAHB1ENR

LDR R1, =AHB1ENRValue

STR R1, [R0]

LDR R0, =rMODER

LDR R1, =MODERValue

STR R1, [R0]

LDR R0, =rODR

LDR R1, =ODRVaule

STR R1, [R0]

B .

END第11行使用DCD伪指令分配了4个字节的存储空间,并将其值设置为0x0000_0400;第12行同理,将Start标号处的地址放置在偏移量为4字节的位置处;第17行Start标号之后的部分就是程序主体,依次完成了GPIOA端口RCC时钟使能、PA0设置为输出模式、PA0置高这三个步骤。

程序在链接时会将RESET段放置在目标文件开头,故相当于在地址0x0000_0000处的数据为0x0000_0400,在地址0x0000_0004处的数据为Start部分的入口地址。

不过需要指出的是,实际上在STM32F4芯片中,内部Flash的地址是从0x0800_0000处开始的,在BOOT管脚设置为Flash启动的时候,芯片内部会自动将0x0000_00000 0x000F_FFFF区域映射至0x0800_0000 0x080F_FFFF处,此时可以视为二者是等价的。

使用Debug模式进行调试,复位后CPU寄存器的值如下所示:

Flash中的数据如图:

可以看到,编译器很智能的将0x0800_0004处的数据设置为了0x0800_0009,而不是Start标号真实的地址值,这说明了这是一条Thumb-2指令。复位后PC中的值是0x0800_0008,SP中的值是0x0000_0400,与预期结果完全相同。

最后顺便提一下,上面那段简单的程序有个问题,实际上Start部分的程序是占用了中断向量表的空间,这在没有异常发生的时候是没有问题的,不过一旦有异常发生,显然程序执行是会出错的。

十一、如何中断单片机的中断?

如果外部中断来的频率足够快,上一个中断没有处理完成,新来的中断该如何处理?

中断一般是由硬件(例如外设、外部引脚)产生,当某种内部或外部事件发生时,MCU的中断系统将迫使 CPU 暂停正在执行的程序,转而去进行中断事件的处理,中断处理完毕后,又返回被中断的程序处,继续执行下去,所有的Cortex-M 内核系统都有一个用于中断处理的组件NVIC,主要负责处理中断,还处理其他需要服务的事件。嵌套向量式中断控制器(NVIC: Nested Vectored Interrupt Controller)集成在Cortex-M0处理器里,它与处理器内核紧密相连,并且提供了中断控制功能以及对系统异常的支持。

处理器中的NVIC能够处理多个可屏蔽中断通道和可编程优先级,中断输入请求可以是电平触发,也可以是最小的一个时钟周期的脉冲信号。每一个外部中断线都可以独立的使能、清除或挂起,并且挂起状态也可以手动地设置和清除。

主程序正在执行,当遇到中断请求(Interrupt Request)时,暂停主程序的执行转而去执行中断服务例程(Interrupt Service Routine,ISR),称为响应,中断服务例程执行完毕后返回到主程序断点处并继续执行主程序。多个中断是可以进行嵌套的。正在执行的较低优先级中断可以被较高优先级的中断所打断,在执行完高级中断后返回到低级中断里继续执行,采用“咬尾中断”机制。

内核中断(异常管理和休眠模式等),其中断优先级则由SCB寄存器来管理,IRQ的中断优先级是由NVIC来管理。

NVIC的寄存器经过了存储器映射,其寄存器的起始地址为0xE000E100,对其访问必须是每次32bit。

SCB寄存器的起始地址:0xE000ED00,也是每次32bit访问,SCB寄存器主要包含SysTick操作、异常管理和休眠模式控制。

NVIC具有以下特性:

- 灵活的中断管理:使能\清除、优先级配置

- 硬件嵌套中断支持

- 向量化的异常入口

- 中断屏蔽

1 中断使能和清除使能

ARM将处理器的中断使能设置和清除设置寄存器分在两个不同的地址,这种设计主要有如下优势:一方面这种方式减少了使能中断所需要的步骤,使能一个中断NVIC只需要访问一次,同时也减少了程序代码并且降低了执行时间,另一方面当多个应用程序进程同时访问寄存器或者在读写操作寄存器时有操作其他的中断使能位,这样就有可能导致寄存器丢失,设置和清除分成两个寄存器能够有效防止控制信号丢失。

因此我可以独立的操作每一个中断的使能和清除设置。

1.1 C代码

*(volatile unsigned long) (0xE000E100) = 0x4 ; //使能#2中断

*(volatile unsigned long) (0xE000E180) = 0x4 ; //清除#2中断1.2 汇编代码

__asm void Interrupt_Enable()

{

LDR R0, =0xE000E100 ; //ISER寄存器的地址

MOVS R1, #04 ; //设置#2中断

STR R1, [R0] ; //使能中断#2

}

__asm void Interrupt_Disable()

{

LDR R0, =0xE000E180 ; //ICER寄存器的地址

MOVS R1, #04 ; //设置#2中断

STR R1, [R0] ; //使能中断#2

}1.3 CMSIS标准设备驱动函数

//使能中断#IRQn

__STATIC_INLINE void __NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn)

{

if ((int32_t)(IRQn) >= 0) {

NVIC->ISER[0U] = (uint32_t)(1UL << (((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0x1FUL));

}

}

//清除中断#IRQn

__STATIC_INLINE void __NVIC_DisableIRQ(IRQn_Type IRQn)

{

if ((int32_t)(IRQn) >= 0) {

NVIC->ICER[0U] = (uint32_t)(1UL << (((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0x1FUL));

__DSB();

__ISB();

}

}

//读取使能中断#IRQn

__STATIC_INLINE uint32_t __NVIC_GetEnableIRQ(IRQn_Type IRQn)

{

if ((int32_t)(IRQn) >= 0) {

return((uint32_t)(((NVIC->ISER[0U] & (1UL << (((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0x1FUL))) != 0UL) ? 1UL : 0UL));

}

else {

return(0U);

}

}2 中断挂起和清除挂起

如果一个中断发生了,却无法立即处理,这个中断请求将会被挂起。挂起状态保存在一个寄存器中,如果处理器的当前优先级还没有降低到可以处理挂起的请求,并且没有手动清除挂起状态,该状态将会一直保持。

可以通过操作中断设置挂起和中断清除挂起两个独立的寄存器来访问或者修改中断挂起状态,中断挂起寄存器也是通过两个地址来实现设置和清除相关位。这使得每一个位都可以独立修改,并且无需担心在两个应用程序进程竞争访问时出现的数据丢失。

中断挂起状态寄存器允许使用软件来触发中断。如果中断已经使能并且没有被屏蔽掉,当前还没有更高优先级的中断在运行,这时中断的服务程序就会立即得以执行。

2.1 C代码

*(volatile unsigned long)(0xE000E100) = 0x4 ; //使能中断#2

*(volatile unsigned long)(0xE000E200) = 0x4 ; //挂起中断#2

*(volatile unsigned long)(0xE000E280) = 0x4 ; //清除中断#2的挂起状态2.2 汇编代码

__asm void Interrupt_Set_Pending()

{

LDR R0, =0xE000E100 ; //设置使能中断寄存器地址

MOVS R1, #0x4 ; //中断#2

STR R1, [R0] ; //使能#2中断

LDR R0, =0xE000E200 ; //设置挂起中断寄存器地址

MOVS R1, #0x4 ; //中断#2

STR R1, [R0] ; //挂起#2中断

}

__asm void Interrupt_Clear_Pending()

{

LDR R0, =0xE000E100 ; //设置使能中断寄存器地址

MOVS R1, #0x4 ; //中断#2

STR R1, [R0] ; //使能#2中断

LDR R0, =0xE000E280 ; //设置清除中断挂起寄存器地址

MOVS R1, #0x4 ; //中断#2

STR R1, [R0] ; //清除#2的挂起状态

}2.3 CMSIS标准设备驱动函数

//设置一个中断挂起

__STATIC_INLINE void __NVIC_SetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn)

{

if ((int32_t)(IRQn) >= 0) {

NVIC->ISPR[0U] = (uint32_t)(1UL << (((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0x1FUL));

}

}

//清除中断挂起

__STATIC_INLINE void __NVIC_ClearPendingIRQ(IRQn_Type IRQn)

{

if ((int32_t)(IRQn) >= 0) {

NVIC->ICPR[0U] = (uint32_t)(1UL << (((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0x1FUL));

}

}

//读取中断挂起状态

__STATIC_INLINE uint32_t __NVIC_GetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn)

{

if ((int32_t)(IRQn) >= 0) {

return((uint32_t)(((NVIC->ISPR[0U] & (1UL << (((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0x1FUL))) != 0UL) ? 1UL : 0UL));

}

else {

return(0U);

}

}NVIC属于处理器内核部分,因此在MM32 MCU芯片的用户手册中只有简单的提及,没有重点讲述,需要深入了解相关寄存器和功能需要参考《Cortex-M0技术参考手册》。

更多推荐

已为社区贡献74条内容

已为社区贡献74条内容

所有评论(0)