AI辅助论文写作,在《人工智能生成合成内容标识办法》出台后的新规则

AI 辅助写作不是洪水猛兽,也不是万能捷径。《人工智能生成合成内容标识办法》的出台,标志着AI 论文写作从“无序”走向“有序”。别再想着“一键写完”,风险太高;合理合规用AI,公开透明反而更安全。效率提升靠AI,学术价值靠人类。AI可以替你写字,但不能替你思考。思考才是论文真正的灵魂。

一、背景:AI写作进入“有章可循”的时代

过去两年里,使用AI辅助论文写作几乎成了学术圈的“秘密武器”。

不少同学在准备开题报告、写论文初稿、整理参考文献时,都在悄悄用 ChatGPT、DeepSeek、Claude、学境思源 等工具。

问题也随之出现:

-

有人直接让 AI 生成整篇论文,结果“AI味”浓,被查出学术不端;

-

有人用 AI 写作后,论文里留有元数据痕迹,被投稿系统识别;

-

还有人完全没有披露 AI 辅助情况,导致后续产生争议。

2025 年 3 月,中国正式发布《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称《办法》),并将于 9 月 1 日起实施。这意味着——AI写作不再是“灰色地带”,而是进入“合规可管”的新阶段。

二、法规核心:显式 + 隐式标识

《办法》的最大亮点,就是明确了 “双重标识机制”:

-

显式标识

-

在生成内容里用文字、图形、角标、声音等形式提示“这是AI生成的”。

-

比如:在文章开头标注“本段落由AI辅助生成”。

-

-

隐式标识

-

在文件的元数据里嵌入信息,如生成时间、服务提供者编码、内容编号等。

-

用户肉眼看不到,但平台、审查系统可以读取。

-

-

禁止行为

-

不得删除、篡改或伪造标识;

-

平台需保留下载、复制、导出时的标识;

-

违规可能触及法律责任。

-

简而言之:今后 AI 生成的论文段落、图表、图片,都会带上“身份标签”。

三、对AI辅助论文写作的影响

《办法》虽然主要针对互联网信息传播,但对学术论文写作的影响不容小觑,可以概括为以下四点:

1. AI内容“痕迹”更容易被发现

过去,很多人担心知网、Turnitin、维普能检测“AI痕迹”。

现在,随着隐式标识标准的落地,检测不再依赖“算法判断”,而是“直接读标识”。

举例:

-

你用 AI 平台生成了文献综述,复制到 Word 里保存。

-

Word 文档元数据里可能仍保留 AI 服务商的标识。

-

投稿系统导入时,如果期刊启用了检测模块,就能发现。

2. 学术机构或将要求披露AI使用情况

国外很多期刊(Nature、Elsevier 等)已经要求作者填写“是否使用AI”的声明表。

未来国内高校、期刊很可能参照《办法》:

-

在投稿系统加一栏:“论文是否使用AI辅助?请说明用途”;

-

学校在开题、答辩环节要求学生说明“是否使用过AI工具”。

3. AI整篇生成将面临更高风险

如果你还在用 AI 一键写整篇论文,那几乎必然会被发现。

因为显式标识 + 隐式水印叠加,哪怕你人工改写,文件层面的信息依然可能泄露。

所以,AI生成整篇论文的做法会越来越不可取。

未来真正可行的,是 “AI辅助” 而非 “AI代写”。

4. 合理的AI辅助仍被允许

值得注意的是,《办法》并不是“禁止AI写作”,而是强调“合规、透明”。

这意味着:

-

润色语法:用 AI 修改语法、改善表达,仍然安全;

-

结构优化:让 AI 帮你整理逻辑框架,也不会违规;

-

参考文献格式化:AI帮助你调整 APA/MLA 格式,完全合规;

-

写作建议:AI给出选题建议、论文提纲,也不会触碰红线。

换句话说,合理、有限、透明地用 AI,依旧可以提高效率。

四、应对与写作策略

那么,在新规下,如何安全、高效地使用 AI 辅助论文写作?这里给你几条“操作性很强”的建议:

1. 低风险使用场景

-

语言润色:把论文段落交给 AI,要求“保持原意、优化学术表达”。

-

逻辑结构:请 AI 把研究问题整理成逻辑链条(问题—方法—结果)。

-

格式规范:让 AI 自动生成参考文献格式。

👉 这些场景几乎不会带来标识风险,也容易通过合规审核。

2. 高风险使用场景(需避免)

-

整篇论文自动生成;

-

大量复制 AI 的原始输出,不做人工改写;

-

删除或篡改 AI 标识信息。

👉 这些做法未来不仅容易被发现,还可能触碰法律和学术不端双重风险。

3. 合规披露方式

如果你担心学校或期刊要求披露,可以这样操作:

-

在 致谢 部分写:

本文写作过程中,作者使用了 ChatGPT(OpenAI 提供)进行部分语法润色与参考文献格式调整。

-

或在 方法论 部分说明:

本研究在论文写作阶段,借助 AI 工具(如 DeepSeek)对研究框架和文献综述的逻辑结构进行了辅助优化。

这种表述不会影响学术贡献,反而体现出研究的透明度与学术诚信。

4. 二次加工与“人机融合”

-

先AI,后人工:让 AI 给出草稿,然后自己改写、融合;

-

多源对比:不要完全依赖一个 AI,多使用不同来源交叉验证;

-

人工提升困惑度:在 AI 生成的文本里加入自己的观点、修辞和学术语境。

这样既能保证论文原创性,也能减少“AI味”。

五、未来趋势与思考

《办法》正式实施后,学术界的写作生态会发生几个变化:

-

AI辅助会合法化、常态化

从“偷偷用”到“可以用、但要说明”,AI 将成为学术写作的“新型工具”,类似于参考文献管理软件。 -

AI检测会标准化

学术期刊可能不仅用查重系统,还会接入“AI标识检测”。未来,重复率 + AIGC痕迹将成为“双重审核”。 -

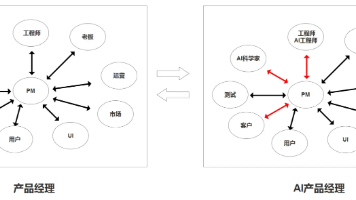

论文写作更强调“人机协作”

真正的趋势是:AI做“助理”,人来做“作者”。

人类研究者提供原创思想,AI帮助降低技术门槛、提高效率。 -

学术诚信教育会更新

学校未来可能新增一条:如何合规使用AI,并把它写进《研究生手册》或《学术规范条例》。

六、结语

AI 辅助写作不是洪水猛兽,也不是万能捷径。

《人工智能生成合成内容标识办法》的出台,标志着 AI 论文写作从“无序”走向“有序”。

对我们每一位学生、研究者来说,影响主要有两点:

-

别再想着“一键写完”,风险太高;

-

合理合规用AI,公开透明反而更安全。

未来写作的新格局是:

-

效率提升靠AI,学术价值靠人类。

正如一句话所说:

AI可以替你写字,但不能替你思考。

思考才是论文真正的灵魂。

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)