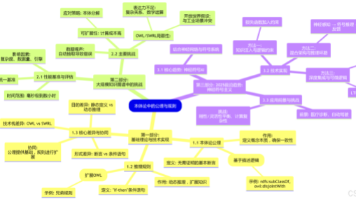

美颜新纪元:基于大模型的产品开发路径、挑战与未来

传统基于数字信号处理的技术已触及效果天花板,而生成式人工智能(GenAI)与大模型的崛起,正为美颜赛道带来一场深刻的范式革命。:生成对抗网络(GANs)、扩散模型(Stable Diffusion)、视觉大模型(SAM用于分割、LLaVA用于多模态理解)。:Stable Diffusion(风格化)、GANs(局部修复)、SAM(分割)、多模态模型(理解指令)。:高斯滤波(磨皮)、形态学操作(祛痘

在移动互联网时代,“美颜”从一种高级功能演变为拍照与视频应用的底层标配。然而,用户的需求从未止步于简单的磨皮与瘦脸,他们渴望更自然、更个性化、更具创造性的影像美化体验。传统基于数字信号处理的技术已触及效果天花板,而生成式人工智能(GenAI)与大模型的崛起,正为美颜赛道带来一场深刻的范式革命。

本文将系统阐述基于大模型的美颜产品开发路径,并深入剖析其与传统方案的核心区别、优势劣势及面临的挑战。

一、 范式转移:从“图像处理”到“图像理解与生成”

要理解大模型带来的变革,首先需看清两种技术路线的本质差异。

1. 传统本地化渲染方案:精准的“工匠”

传统方案的核心是图像处理(Image Processing)。它像一位技艺精湛但遵循固定流程的工匠,通过一系列数学算法对像素进行操作:

-

技术手段:高斯滤波(磨皮)、形态学操作(祛痘)、仿射变换/液化(瘦脸大眼)、颜色空间转换(调色)。

-

工作模式:“盲处理”。算法不关心图像内容,对皮肤、头发、背景一律应用相同的数学规则,极易导致失真(如背景扭曲、皮肤塑料感)。

-

优势:极致高效、低功耗、确定性高。算法经过数十年优化,可在手机芯片上以极高帧率实时运行,效果稳定可控,隐私性好。

-

劣势:效果天花板低。无法处理复杂语义(如“消除黑眼圈但保留卧蚕”),缺乏创造性和个性化能力,容易产生“假面感”。

2. 基于大模型的方案:智慧的“艺术家”

大模型方案的核心是图像理解与生成(Image Understanding & Generation)。它首先像一位艺术大师一样观察和理解图像,再进行创作:

-

技术手段:生成对抗网络(GANs)、扩散模型(Stable Diffusion)、视觉大模型(SAM用于分割、LLaVA用于多模态理解)。

-

工作模式:“先理解,后生成”。

-

理解:识别面部结构、皮肤瑕疵、光影条件、场景内容。

-

决策:基于学习的美学知识,判断如何优化。

-

生成:创造或合成新的像素来替代瑕疵、添加妆容、甚至重塑光影,实现“无中生有”。

-

-

优势:效果天花板极高。效果逼真自然,具备语义感知能力,能完成风格迁移、虚拟试妆等创造性任务,可实现高度个性化。

-

劣势:计算开销巨大、功耗高、实时性挑战大,开发部署复杂,且输出具有一定不确定性。

二、 基于大模型的美颜产品开发路径

开发一款基于大模型的美颜产品,需遵循一套系统化的工程路径。

1. 需求定义与技术选型(1-2个月)

-

产品定位:明确是面向大众消费级(重实时、轻量)、专业级(重质量、可非实时)还是创新体验级(如AR试妆)。

-

技术选型:

-

模型选择:Stable Diffusion(风格化)、GANs(局部修复)、SAM(分割)、多模态模型(理解指令)。

-

部署策略:云端处理复杂任务 vs 端侧处理实时任务。通常采用混合方案:基础功能用传统算法实时处理,高质量创意功能用大模型云端或端侧异步处理。

-

2. 数据准备与模型开发(3-6个月)

-

数据是护城河:收集高质量的“前-后”成对修图数据至关重要,需精细标注(分割掩模、关键点)。

-

模型策略:

-

微调(Fine-tuning):在基础模型上用自有数据微调,是主流方法。

-

LoRA:参数高效微调方法,节省资源,适合风格定制。

-

模型蒸馏:将大模型(教师)的知识压缩到小模型(学生)中,是实现端侧部署的关键。

-

3. 系统集成与优化(2-3个月)

-

构建Pipeline:将大模型嵌入

人脸检测→分割→处理→后处理的完整流水线中。 -

极致优化:针对端侧进行模型量化、剪枝,利用NPU硬件加速,挑战延迟、功耗和包体积的极限。

4. 测试、迭代与发布(持续进行)

-

评估体系:结合主观A/B测试和客观指标(FID、人脸相似度)。

-

偏见与伦理审查:确保模型对不同人群的公平性,避免算法偏见,审慎设定“真实性”边界。

-

监控迭代:灰度发布,持续收集用户反馈,建立数据飞轮,不断优化模型。

三、 核心挑战与应对指南

1. 移动端部署与性能瓶颈(最大挑战)

-

挑战:大模型参数量巨大,在手机上进行实时、高质量推理极其困难,且功耗发热难以控制。

-

应对:采用模型蒸馏、量化、剪枝等轻量化技术;深度优化,充分利用手机NPU;为不同性能设备设计分级模型。

2. 效果一致性与可控性

-

挑战:生成模型的随机性导致视频帧间闪烁和输出结果不可控。

-

应对:引入时序一致性约束保障视频稳定;研发将用户参数(如瘦脸强度)有效映射为模型控制信号(如Prompt、ControlNet条件)的机制。

3. 数据、偏见与成本

-

挑战:高质量训练数据获取成本高;模型易继承数据中的偏见(如偏好白皮肤);研发与计算成本高昂。

-

应对:构建独特的高质量数据集;在数据标注和训练中主动加入多样性和公平性约束;采用混合云边架构平衡体验与成本。

四、 未来展望

大模型赋能的美颜,其未来远不止于“修图”。

-

个性化AI美容顾问:长期学习用户喜好,提供一对一的美化方案。

-

3D数字分身:通过少量照片生成用户的3D虚拟化身,实现任意角度拍摄与装扮。

-

多模态交互:用户通过语言、图片指令驱动编辑(“让我看起来像赫本一样优雅”)。

-

沉浸式AR体验:实时将虚拟妆容、饰品与真实世界光影完美融合。

结论

大模型并非要完全取代传统美颜算法,而是开启了一个新的维度。未来的赢家将是那些能够采取混合策略(Hybrid Strategy)的团队:用传统技术保障实时性和能效的底线体验,用大模型技术突破效果和创意的天花板,并将两者无缝融合,为用户提供前所未有、自然逼真、充满想象力的美颜新体验。这场变革不仅是技术的升级,更是对产品理念、用户体验和伦理责任的全新考验。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)