人工智能通识与实践 - 人工智能概述

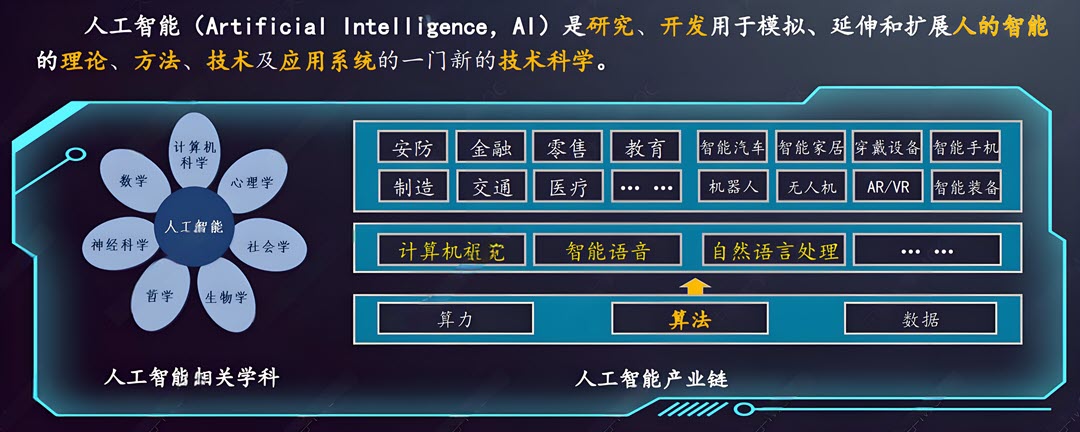

人工智能(Artificial Intelligence, AI)是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学,其关联学科涵盖数学、计算机科学、生物学、神经科学、心理学、哲学、社会学等,产业链核心要素为算力、算法、数据。

·

1 人工智能的概念

1.1 人工智能定义

人工智能(Artificial Intelligence, AI)是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学,其关联学科涵盖数学、计算机科学、生物学、神经科学、心理学、哲学、社会学等,产业链核心要素为算力、算法、数据。

1.2 智能的核心特征

智能具备多维度属性,核心特征包括:

- 认知层面:思维、记忆、学习能力

- 创造层面:创造性、语言表达能力

- 感知与情感层面:感知、情感传递能力

- 行为层面:主动行为能力

目前行业对“智能是否包含意识”存在争议,尚未形成统一标准。

1.3 智能判别:图灵测试

图灵测试是判断机器是否具备智能的经典方法,核心逻辑为:在5分钟内,若30%的人类询问者无法区分对话对象是机器还是人类,则判定该机器具备智能。

典型案例

- 2018年:Google Duplex首次在语音领域通过图灵测试,可完成美发服务预定(含“嗯哼”等自然叹词使用)、就餐预定中的误解澄清。

- 2024年:OpenAI的Sora模型(生成式AI)通过图灵测试相关延伸场景,可根据提示词自动生成视频(如“在古老教堂中,各类尺寸的猫自由漫步”)并合成配音(如视频《男人和猫国王》)。

1.4 人工智能按能力分类

根据智能覆盖范围与能力边界,AI可分为三类:

| 类别 | 英文缩写 | 核心定义 | 典型示例 |

|---|---|---|---|

| 弱人工智能(专用AI) | ANI | 专注且仅能解决特定领域问题的AI,无通用智能能力 | 阿尔法狗(围棋领域) |

| 强人工智能(通用AI) | AGI | 在各方面与人类智能相当,能胜任人类所有智力性工作的AI | 科幻片中的通用智能机器 |

| 超人工智能 | ASI | 在几乎所有领域(含科学创新、通识、社交)超越最聪明人类大脑的AI,跨“奇点” | 理论推演中的超级智能体 |

2 人工智能的发展历史

2.1 人工智能的诞生:关键节点

AI的诞生依托多学科理论与技术突破,核心时间线如下:

- 1936年:图灵提出“图灵机”,奠定理论计算机模型基础

- 1943年:神经生理学家麦克洛奇与数理逻辑学家匹兹提出“神经元”模型

- 1946年:宾西法尼亚大学研制ENIAC(世界第一台通用电子计算机),爱荷华州立大学研制ABC(世界第一台数字计算机)

- 1950年:艾伦·图灵提出“图灵测试”;乔治·戴沃尔发明世界第一台可编程机器人

- 1951年:马文·闵斯基开发世界第一个神经网络模拟器Snare

- 1956年:达特茅斯会议召开,麦卡锡、明斯基、罗切斯特、香农等科学家首次提出“人工智能”术语,标志AI正式诞生(2006年参会者摩尔、麦卡锡等重聚达特茅斯)。

2.2 人工智能的四次浪潮与起伏

AI发展并非线性,经历“浪潮-寒冬/低谷-再浪潮”的周期性演进,目前已进入第四次浪潮。

第一次浪潮:逻辑智能兴盛(1956-1970)与寒冬(1974-1980)

- 核心技术:西蒙、纽厄尔推崇的“自动定理证明”方法

- 关键成果:

- 1958年西蒙预言:10年内AI成象棋冠军、证明所有定理、谱曲;2000年AI超越人类

- 1964年STUDENT机器可证明数学应用题

- 1966年ELIZA机器实现简单人机对话

- 1972年世界首个全尺寸人形智能机器人诞生

- 寒冬原因:算法缺陷(数学模型局限)、性能不足(计算复杂度指数级增长)、缺乏常识(仅能处理窄域简单任务),剑桥学者批评“AI是骗局或庸人自扰”。

第二次浪潮:计算智能兴盛(1980s)与低谷(1987-1993)

- 核心技术:数学模型突破,包括Hopfield神经网络(1982)、BP反向传播算法(1986)、LeNet卷积神经网络(1989)

- 关键成果:

- XCON专家系统(1980),每年为企业节省4000万成本

- 1989年出现可与人类下象棋的智能机器

- 字符识别机器精度达99%以上

- 低谷原因:缺乏真实应用场景、BP神经网络无严格数学理论支持;1987年华尔街崩溃导致政府经费缩减,资本转向苹果/IBM台式机,AI公司近乎全线破产。

第三次浪潮:认知智能浪潮(2006迄今)

- 核心突破:深度学习理论与应用落地

- 2006年Hinton在《科学》发表深度学习论文

- 2015年Hinton、LeCun、Bengio(“深度学习三巨头”)在《自然》发表论文

- 关键成果:

- 1997年IBM“深蓝”以3.5:2.5击败国际象棋冠军卡斯帕罗夫

- 2011年IBM“沃森”击败《危险》智力问答冠军詹宁斯、鲁特

- 2016年谷歌AlphaGo以4:1击败围棋冠军李世石

- 2015年何恺明团队ResNet(152层)在ImageNet(1400万+图像)测试中错误率3.57%,超越人类(5.1%)与2014年冠军(6.6%),突破人类视觉能力

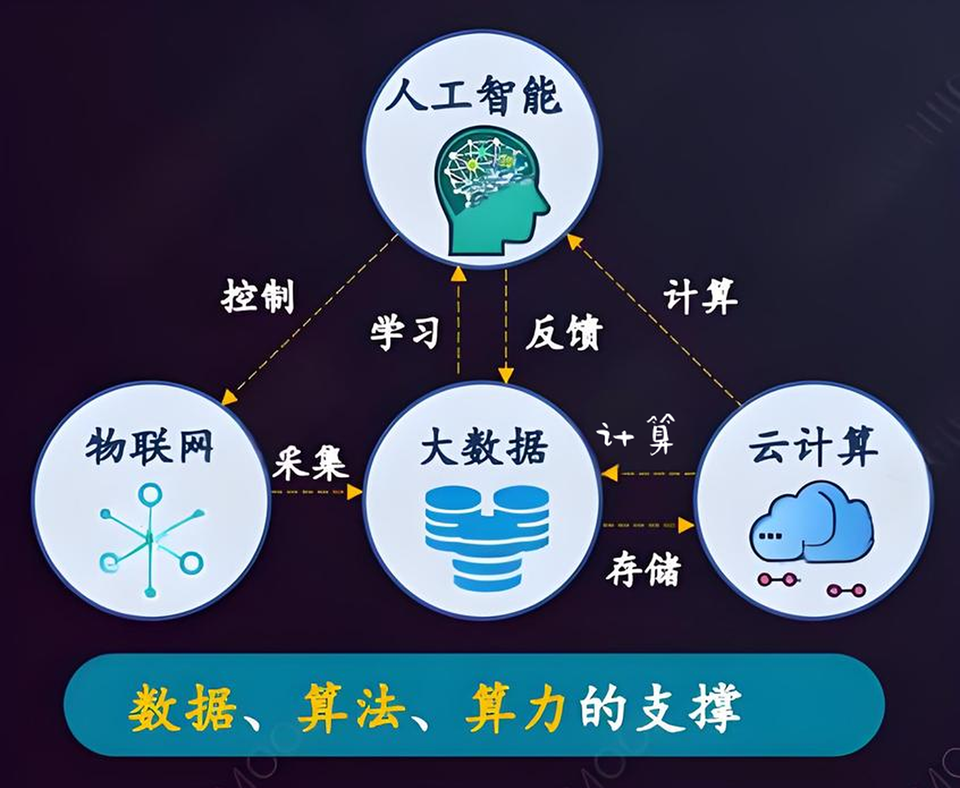

- 退潮判断:未来或有短期调整,但依托物联网、大数据、云计算的“数据-算法-算力”支撑,不会出现断崖式跌落。

第四次浪潮:AIGC(生成式AI)浪潮(2024年起)

- 核心应用:

- 2024年2月央视《千秋诗颂》、6月《2024中国·AI盛典》率先应用生成式AI技术

- 2024年OpenAI Sora模型可自动生成新物种相关视频,具备高视觉连贯性

- 风险提示:2024年初出现“DeepFake技术假冒CFO诈骗企业1.8亿元”案例,生成式AI存在电信诈骗滥用风险。

3 人工智能的主要技术领域

3.1 计算机视觉

聚焦“让机器‘看懂’图像/视频”,典型应用场景:

- 图像问答:识别图像内容(如“汽车品牌/价值”“是否有车模”)

- 人脸识别:支持身份信息提取(如姓名、性别、民族、出生日期、住址,信息需脱敏)

- 字符识别:识别身份证号等结构化信息

- 展会效果分析:统计会场人数、判断人员年龄/性别

3.2 语音处理

实现“机器与人类的语音交互”,核心能力与案例:

- 语音识别:会议记录自动生成

- 语音合成:新华社与搜狗联合开发“全球首个AI合成女主播”、央视虚拟主播

3.3 自然语言处理及知识图谱

解决“机器理解与生成人类语言”问题,核心应用:

- 智能问答:第二代问答机器、聊天机器人(支持多语言交互,如“你好/Hola/Hi”响应)

- 机器翻译:通过“Embedding→RNN→Attention→RNN→Probability”流程实现语言转换(如中文“这是成功的秘诀”译为英文“This is the secret of success”)

3.4 智能机器人

融合多技术的实体智能载体,主要类型与案例:

- 工业机器人:用于生产线作业

- 轮式移动机器人:2022年北京冬奥会无人车火炬接力

- 服务机器人:波士顿动力机器狗(从“行走自如”进化到“无私协助”)、大阪人形机器人(可实现人类级语音与互动)

- 意识争议:2024年出现“机器人‘策反’同类”的实验场景,引发“智能机器人是否具备自我意识”的讨论(视频来源:B站)

4 人工智能的典型应用

4.1 智能安防

- 核心技术:AI人脸识别

- 典型案例:2018年张学友演唱会现场,AI协助警方抓获80余名逃犯,张学友获称“神捕”

4.2 智慧医疗

- 核心场景:医学影像分析(疾病筛查、病灶定量/定性),覆盖肺结节、乳腺癌、心血管疾病、皮肤癌等病种

- 性能对比:甲状腺结节识别中,超声医生准确率75%,超声机器人准确率85%

4.3 智能制造

- 案例1:电池片瑕疵检测,AI替代人工,兼顾视力保护与检测速度提升

- 案例2:智能分拣系统,提升仓储/生产分拣效率

4.4 智能家居与个人助理

- 智能家居:支持家电联动控制(如灯光、温控)

- 个人助理:度秘、微软小娜、阿里小蜜、苹果Siri等

4.5 智能客服

- 案例1:交通银行智能客服,累计服务50万+客户,准确率95%+

- 案例2:中国移动智能福娃,月访问量1000万+,识别率90%,降本1.1亿元

4.6 电商零售

- 核心能力:用户画像与个性化推荐

- 用户画像:整合“基本信息+行为信息+需求信息”,对接外部数据,生成用户标签(如“身材/体型”“颜色偏好”)

- 个性化推荐:基于标签冷启动推荐、用户/商品关联推荐(如T恤“烟粉色偏好80.0%”、松糕鞋“纯白色偏好86.5%”)

- 应用场景:时尚电商实时调整商品推荐策略

4.7 智能金融

- 核心流程:数据收集(用户信息)→数据整合(多渠道匹配+外部对接)→用户画像(标签化+群体提取)→个性化服务(推荐+智能投顾)

- 关键价值:风险防范(异步审理)、全时空在线服务、定制资产配置方案

4.8 智慧教育

- 核心模式:个性化学习

- 典型案例:松鼠AI,通过AI技术适配学生学习节奏,打造个性化学习方案

更多推荐

已为社区贡献5条内容

已为社区贡献5条内容

所有评论(0)