从0构建神经网络(1)从感知机到神经网络

深度学习中有许多框架,包括Tensorflow、PyTorch、Keras等,框架中实现了各种网络,并且可以自动求导,因此构建一个完整的网络只需要十几行代码。因为框架高度封装,因此我们无法知道底层的原理。为了更好地理解神经网络,本文使用numpy构建一个完整的神经网络,并实现反向传播和梯度下降算法,使用自己实现的神经网络训练一个分类模型。

一、前言

深度学习中有许多框架,包括Tensorflow、PyTorch、Keras等,框架中实现了各种网络,并且可以自动求导,因此构建一个完整的网络只需要十几行代码。因为框架高度封装,因此我们无法知道底层的原理。为了更好地理解神经网络,本文使用numpy构建一个完整的神经网络,并实现反向传播和梯度下降算法,使用自己实现的神经网络训练一个分类模型。

二、感知机

在开始构建神经网络之前,需要了解一下神经网络的一些理论。本文要实现的是全连接神经网络,而全连接神经网络则是由一个叫感知机的模型演变而来的,下面我们来看看感知机。

2.1 感知机

2.1.1 感知机原理

感知机是一个二分类模型,其目的就是使用一个直线或超平面将两类数据分开。为了简单,这里讨论二维的情况。二维空间中的直线可以用下面的函数来表示:

h=w1x1+w2x2+bh = w_1x_1+w_2x_2+bh=w1x1+w2x2+b

其中x1、x2x_1、x_2x1、x2为数据,w1、w2、bw_1、w_2、bw1、w2、b为参数,是三个常数。此时可以用X=[x1,x2]TX=[x_1, x_2]^TX=[x1,x2]T来表示输入。如果输入一个X1X_1X1,得到的 h1h_1h1大于0,说明数据X1X_1X1在直线上方,即X1X_1X1属于类别1。如果得到h1h_1h1小于0,说明数据X1X_1X1在直线下方,即X1X_1X1数据类别0。

上面的文字描述可以用一个阶跃函数来代替,即:

y={1,w1x1+w2x2+b≥00,w1x1+w2x2+b<0y = \begin{cases} 1, & w_1x_1+w_2x_2+b \geq 0\\ 0,& w_1x_1+w_2x_2+b < 0 \\ \end{cases}y={1,0,w1x1+w2x2+b≥0w1x1+w2x2+b<0

现在只需要确定w1、w2、bw_1、w_2、bw1、w2、b,就可以用上述函数进行分类了。

2.1.2 逻辑电路

现在知道了感知机的函数,接下来可以用感知机来实现一些功能了。比如与电路,与电路有两个输入,分别对应x1、x2x_1、x_2x1、x2,有一个输出对应y。与电路的特点是当两个输入都为1时才输出1,否则输出0,与电路的真值表如下所示:

| x1 | x2 | y |

|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 0 |

| 1 | 0 | 0 |

| 1 | 1 | 1 |

| 通过一些手段,我们知道当w1=0.5、w2=0.5、b=0.8w_1=0.5、w_2=0.5、b=0.8w1=0.5、w2=0.5、b=0.8时,感知机可以实现与电路的功能。现在,只需要修改w1、w2、bw_1、w_2、bw1、w2、b的取值,我们还可以实现或、与非电路。下面是与电路的一个Python代码: |

import numpy as np

def AND(X):

# w1、w2

W = np.array([[0.5], [0.5])

b = 0.8

h = np.dot(X, W)

if h >= b:

return 1

else:

return 0

而或、非电路的实现就是把W、b修改一下。

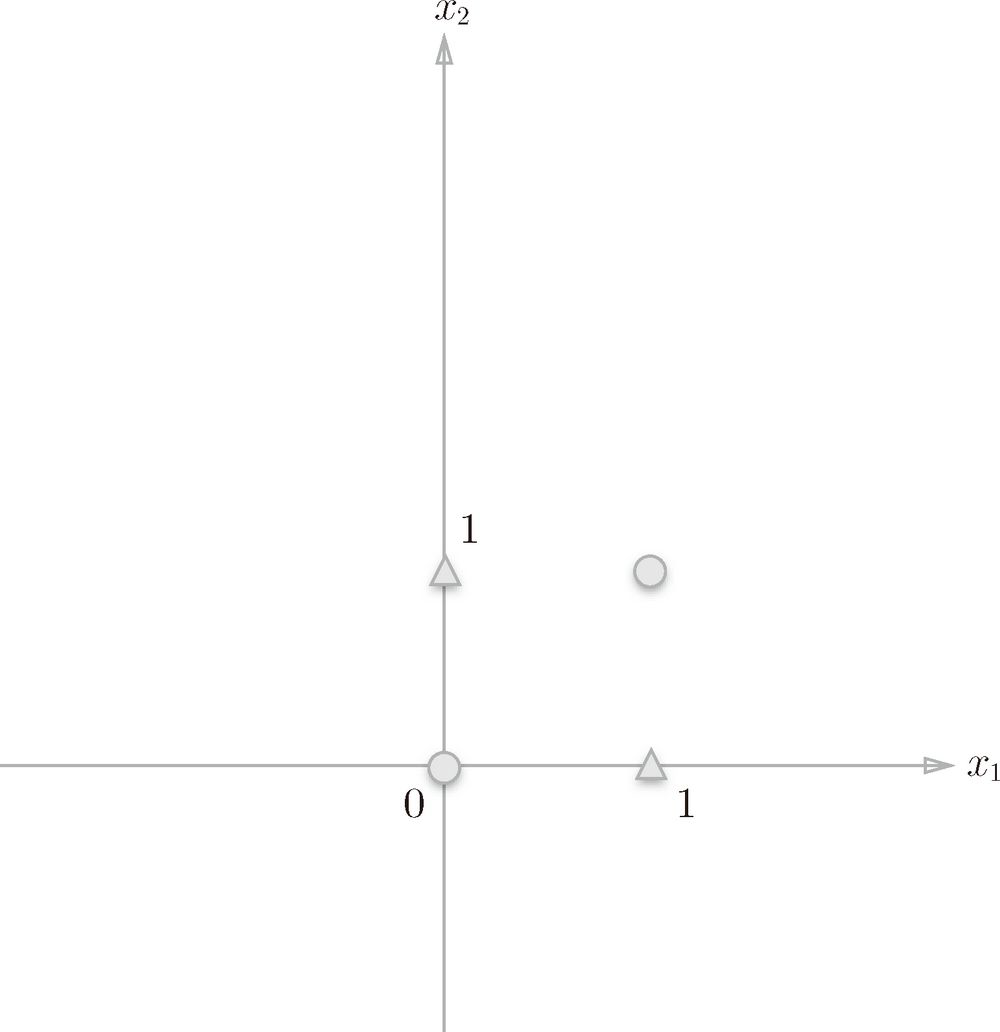

2.2 感知机的局限

在前面我们用感知机实现了与电路,或、与非电路也可以和与电路一样简单实现。那么感知机什么电路都能实现吗?答案是否定的,感知机是一个线性模型(用直线划分),它只能解决线性可分的问题,而异或电路则是非线性的,异或当输入相同时输出0,输入不同输出1。因此异或的输入和输出的关系可以用下图表示:

其中圆表示类别0,三角表示类别1。而感知机要做的是用一条直线把两类数据分开,实际上这是做不到的。

虽然用一条直线无法将两类数据分开,但是如果能用两条直线的话,就可以将两类点分开,从而就引出了多层感知机的概念。

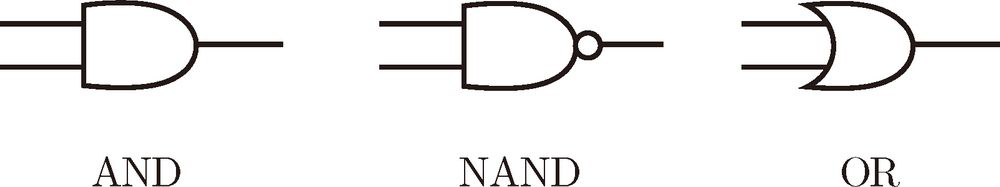

2.3 多层感知机

虽然现在的计算机相当复杂,但是本质上还是有与、或、与非电路实现的。通过各种电路的拼接,实现复杂的计算机。按照这一思路,我们可以将多个感知机进行拼接,得到一个更复杂的电路。现在假如我们已经实现了与门(AND)、或门(OR)、与非门(NAND),这三个门用下面三个图来表示:

那么应该怎么组合从而实现异或门呢?

各个门的特点如下:

与门:输入都为1,输出1,否则输出0

或门:输入一个为1,输出1,否则输出0

与非门:与与门相反

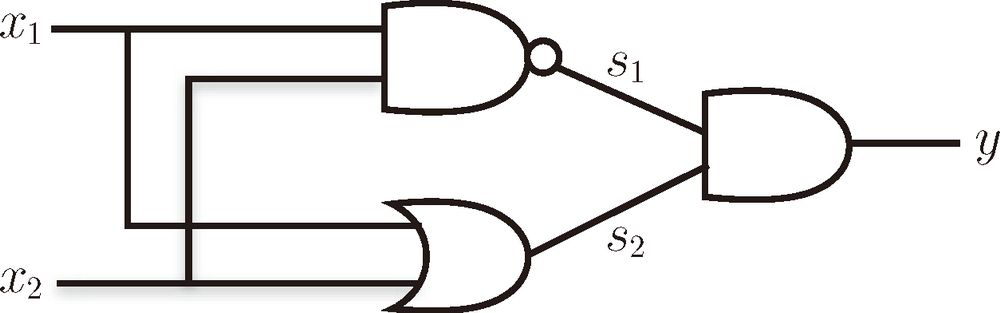

我们可以按照如下所示来拼接感知机(电路),从而实现异或门:

下面用真值表来验证一下,将x1、x2x_1、x_2x1、x2代入上面的多层感知机可以得到下表结果:

| x1 | x2 | s1 | s2 | y |

|---|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

而异或门用代码实现也非常简单,具体代码如下:

def XOR(x1, x2):

s1 = NAND(x1, x2)

s2 = OR(x1, x2)

return AND(s1, s2)

三、神经网络

现在我们对多层感知机有了一些了解,那么神经网络和多层感知机有什么联系呢?这里就要关注一下前面的阶跃函数了。

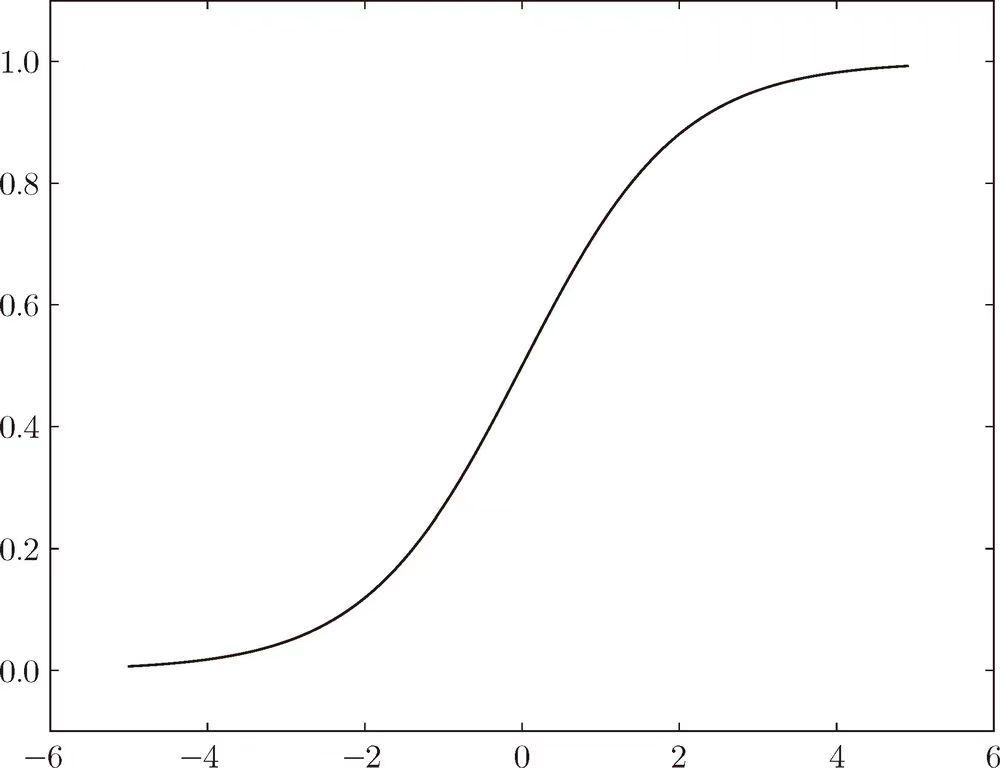

3.1 激活函数

在前面感知机的输出会经过阶跃函数,将任意的值映射为0-1。但是阶跃函数不方便求导,因此就想到用一个连续函数来替代阶跃函数,其中比较常用的一个就是sigmoid函数,其函数如下:

σ(x)=11+e−x\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}σ(x)=1+e−x1

其函数图像如下:

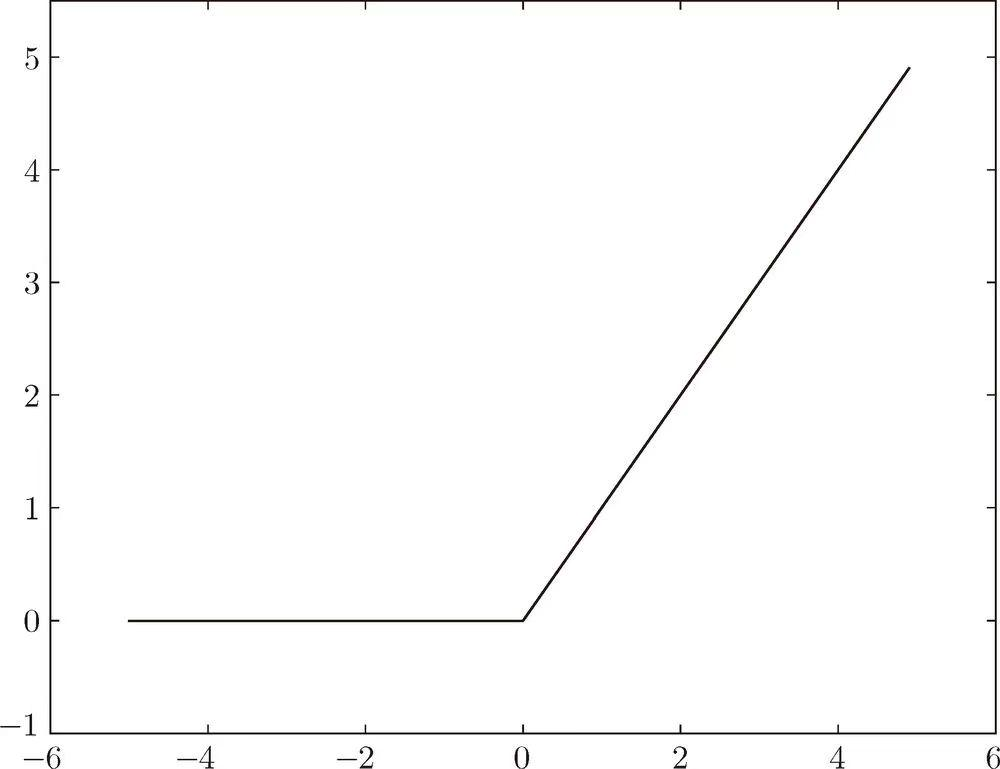

图像处处可导。sigmoid在神经网络发展早期非常受欢迎,但是现在在大多数场景中都被ReLU函数取代。ReLU函数更简单,求导的复杂度也更低,而且能缓解梯度消失的问题,因此更常用。ReLU的表达式如下:

relu(x)=max(x,0)relu(x) = max(x, 0)relu(x)=max(x,0)

当输入小于0时,则返回0,当输入大于0时则返回原值。其函数图像如下:

像前面提到的阶跃函数、sigmoid函数、ReLU函数都叫激活函数。

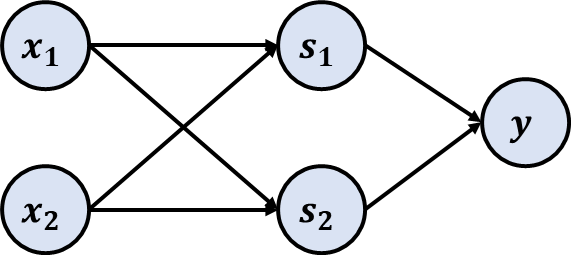

3.2 从多层感知机到神经网络

现在把感知机的激活函数从阶跃函数修改为ReLU函数,这样就完成了多层感知机到神经网络的蜕变。下面我们从另一个角度来理解多层感知机。这里以异或门为例,异或门中有三个逻辑门电路,不管是与门、或门还是与非门,其实都是同一个函数换了不同的参数。因此可以把异或门用下面的图表示:

我们把输入用向量X=[x1,x2]TX=[x_1, x_2]^TX=[x1,x2]T表示,而中间的输出用S=[s1,s2]TS=[s_1, s_2]^TS=[s1,s2]T,权重用W=[w1,w2]W=[w_1, w_2]W=[w1,w2]表示。那么s1=WX+b、s2=Wx+bs_1 = WX+b、s_2 = Wx+bs1=WX+b、s2=Wx+b。但是需要注意,s1原本是与非门的结果,而s2是或门的结果,因此s1对应的W与s2对应的W是不同的。由此得到s1=W1X+b、s2=W2x+bs_1 = W_1X+b、s_2 = W_2x+bs1=W1X+b、s2=W2x+b,其中W1=[w11,w12]、W2=[w21,w22]W_1=[w_{11}, w_{12}]、W_2=[w_{21}, w_{22}]W1=[w11,w12]、W2=[w21,w22]。

进一步把向量W1、W2W_1、W_2W1、W2组成一个矩阵,得到 W(1)=(w11w12w21w22)W^{(1)}=\begin{pmatrix} w_{11} & w_{12}\\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix} W(1)=(w11w21w12w22)

那么:

S=W(1)X+bS=W^{(1)}X+bS=W(1)X+b

这样就用一个矩阵乘法表示出了S的计算,同样y的计算也可以用一个矩阵乘法计算:

y=W(2)S+by=W^{(2)}S+by=W(2)S+b

但是上面的表达式其实没有激活函数,如果加入激活函数则可以用下面的表达式计算:

y=σ(W(2)relu(W(1)X+b)+b)y = \sigma(W^{(2)}relu(W^{(1)}X+b)+b)y=σ(W(2)relu(W(1)X+b)+b)

而上面的表达式就是神经网络了。

更多推荐

已为社区贡献12条内容

已为社区贡献12条内容

所有评论(0)