【Dify精讲】第3章:前端架构与状态管理

作为一个深度剖析 AI 应用开发平台的系列文章,我们已经从宏观架构设计和后端服务架构两个维度理解了 Dify。今天,让我们把目光转向前端——这个用户感知最直接、交互最频繁的层面。在前端技术日新月异的当下,Dify 选择了 Next.js + TypeScript + Tailwind CSS 的现代化技术栈。但更有趣的是,它在状态管理上的选择和实践,以及整个前端架构的设计哲学。

作为一个深度剖析 AI 应用开发平台的系列文章,我们已经从宏观架构设计和后端服务架构两个维度理解了 Dify。今天,让我们把目光转向前端——这个用户感知最直接、交互最频繁的层面。

在前端技术日新月异的当下,Dify 选择了 Next.js + TypeScript + Tailwind CSS 的现代化技术栈。但更有趣的是,它在状态管理上的选择和实践,以及整个前端架构的设计哲学。

一、Next.js 应用架构解析

1.1 为什么是 Next.js?

翻开 Dify 的前端代码目录,你会看到这样的结构:

web/

├── app/ # Next.js App Router 结构

│ ├── components/ # 组件库

│ ├── (commonLayout)/ # 路由分组

│ └── globals.css # 全局样式

├── context/ # React Context 状态管理

├── service/ # API 服务层

├── hooks/ # 自定义 Hooks

└── types/ # TypeScript 类型定义

从 GitHub 讨论中我们了解到,Dify 团队承认"我们并没有真正使用 SSR 功能,大量的 ‘use client’ 指令表明项目主要是 CSR(客户端渲染)"。那么,为什么还要选择 Next.js 呢?

社区生态的考量:正如 Dify 团队所说:"从开源的角度来看,Next.js 有着非常广泛的采用率,而替代框架可能会给更多贡献者带来学习成本。"这是一个非常务实的选择。

渐进式优化能力:虽然当前主要使用 CSR,但 Next.js 为未来的 SSR 优化保留了空间。当应用规模增长到需要 SEO 优化或首屏加载速度优化时,迁移成本会相对较小。

开发体验优势:Next.js 提供的文件路由、内置 TypeScript 支持、优化的构建系统等特性,确实能显著提升开发效率。

1.2 App Router 的实践

Dify 采用了 Next.js 13+ 的 App Router 架构。让我们看看具体的路由组织:

// app/(commonLayout)/apps/[appId]/overview/page.tsx

export default function AppOverview({ params }: { params: { appId: string } }) {

// 应用概览页面组件

return <AppOverviewPage appId={params.appId} />

}

这种基于文件系统的路由有几个显著优势:

路由即结构:URL 结构直接反映代码组织结构,新人上手更容易。

布局复用:通过 layout.tsx 实现布局的层级复用,减少重复代码。

路由分组:使用 (commonLayout) 这样的分组,实现了"在不影响 URL 的情况下对路由进行分组"。

1.3 组件架构设计

深入 app/components 目录,你会发现 Dify 采用了分层的组件架构:

app/components/

├── base/ # 基础组件

│ ├── button/

│ ├── input/

│ └── modal/

├── header/ # 布局组件

├── workflow/ # 业务组件

│ ├── nodes/ # 工作流节点

│ └── hooks/ # 工作流相关 hooks

└── custom/ # 定制化组件

这种组织方式体现了清晰的关注点分离:

- base 组件:无业务逻辑的纯 UI 组件,可以在任何地方复用

- 业务组件:包含特定业务逻辑,如 workflow、header 等

- 定制组件:面向特定场景的高度定制化组件

二、状态管理:Context + SWR 的精妙组合

在状态管理这个前端的"灵魂"问题上,Dify 没有选择 Redux 这样的"重量级"方案,而是采用了 React Context + SWR 的组合。这个选择非常有趣,让我们深入分析。

2.1 React Context:全局状态的基石

看看 Dify 是如何使用 Context 的:

// context/provider-context.tsx

import { createContext, useContext, useContextSelector } from 'use-context-selector'

import useSWR from 'swr'

type ProviderContextState = {

modelProviders: ModelProvider[]

textGenerationModelList: Model[]

supportRetrievalMethods: RETRIEVE_METHOD[]

isAPIKeySet: boolean

// ... 更多状态

}

const ProviderContext = createContext<ProviderContextState | null>(null)

export const ProviderContextProvider = ({ children }: { children: React.ReactNode }) => {

const [plan, setPlan] = useState(defaultPlan)

const [enableBilling, setEnableBilling] = useState(true)

// 使用 SWR 获取数据

const { data: modelProviders = [] } = useSWR('model-providers', fetchModelProviders)

return (

<ProviderContext.Provider value={{

modelProviders,

plan,

enableBilling,

// ... 更多状态

}}>

{children}

</ProviderContext.Provider>

)

}

巧妙之处在于:

- use-context-selector 的使用:这个库解决了 React Context 的性能问题,允许组件只订阅需要的状态片段,避免不必要的重渲染。

- 状态分类清晰:不同类型的全局状态被分到不同的 Context 中,如

ProviderContext、AppContext等,避免了"上帝对象"的问题。 - 与 SWR 的结合:Context 不仅管理本地状态,还与 SWR 结合管理服务端状态。

2.2 SWR:数据获取的优雅方案

SWR 是一个"用于数据获取的 React Hooks 库",名字来源于 “stale-while-revalidate” 这一 HTTP 缓存失效策略。让我们看看 Dify 是如何使用它的:

// hooks 的实际使用示例

function useUser(id: string) {

const { data, error, isLoading } = useSWR(`/api/user/${id}`, fetcher)

return {

user: data,

isLoading,

isError: error

}

}

// 在组件中使用

function UserProfile({ userId }: { userId: string }) {

const { user, isLoading, isError } = useUser(userId)

if (isLoading) return <Spinner />

if (isError) return <ErrorMessage />

return <div>Hello {user.name}!</div>

}

SWR 的核心优势:

- 缓存机制:SWR 首先从缓存返回数据(stale),然后发送获取请求(revalidate),最后提供最新数据。

- 自动重新验证:焦点重新获取、网络恢复时重新获取、定时重新获取等。

- 请求去重:相同的 key 只会发起一次请求,多个组件可以共享同一份数据。

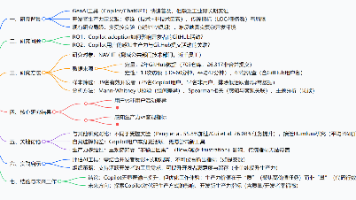

2.3 状态管理的分层设计

Dify 的状态管理体现了清晰的分层思想:

状态管理层次:

├── 全局状态 (React Context)

│ ├── 用户信息 (AppContext)

│ ├── 模型配置 (ProviderContext)

│ └── 主题设置 (ThemeContext)

├── 服务端状态 (SWR)

│ ├── API 数据缓存

│ ├── 自动重新验证

│ └── 乐观更新

└── 组件状态 (useState/useReducer)

├── 表单状态

├── UI 交互状态

└── 临时计算状态

这种设计的好处:

- 职责清晰:每一层负责不同类型的状态,避免混乱

- 性能优化:合理的状态分层减少了不必要的重渲染

- 维护友好:新人能快速理解状态的流向和管理方式

三、组件设计模式的实践

3.1 组合优于继承

在 Dify 的组件设计中,你很少会看到复杂的继承关系,取而代之的是组合模式。看看工作流节点的实现:

// 节点的基础接口

interface BaseNodeProps {

id: string

data: NodeData

selected?: boolean

}

// 不同类型的节点通过组合实现

const LLMNode = ({ id, data, selected }: BaseNodeProps) => {

return (

<NodeContainer id={id} selected={selected}>

<NodeHeader title="LLM" />

<NodeContent>

<LLMNodeForm data={data} />

</NodeContent>

</NodeContainer>

)

}

const CodeNode = ({ id, data, selected }: BaseNodeProps) => {

return (

<NodeContainer id={id} selected={selected}>

<NodeHeader title="Code" />

<NodeContent>

<CodeNodeForm data={data} />

</NodeContent>

</NodeContainer>

)

}

这种组合模式的优势:

- 灵活性:新的节点类型只需组合现有组件即可

- 可测试性:每个组件都可以独立测试

- 可复用性:

NodeContainer、NodeHeader等可以在不同节点中复用

3.2 自定义 Hooks 的抽象

Dify 大量使用自定义 Hooks 来抽象逻辑,这是一个非常好的实践:

// workflow/hooks/use-nodes-interactions.ts

export const useNodesInteractions = () => {

const [selectedNodes, setSelectedNodes] = useState<string[]>([])

const [draggedNode, setDraggedNode] = useState<Node | null>(null)

const handleNodeSelect = useCallback((nodeId: string) => {

setSelectedNodes(prev =>

prev.includes(nodeId)

? prev.filter(id => id !== nodeId)

: [...prev, nodeId]

)

}, [])

const handleNodeDrag = useCallback((node: Node) => {

setDraggedNode(node)

}, [])

return {

selectedNodes,

draggedNode,

handleNodeSelect,

handleNodeDrag,

}

}

自定义 Hooks 的价值:

- 逻辑复用:相同的交互逻辑可以在多个组件中使用

- 关注点分离:组件专注于渲染,Hooks 专注于逻辑

- 易于测试:逻辑可以独立于组件进行测试

3.3 错误边界的使用

虽然代码中没有直接展示,但根据 Dify 的架构设计,合理使用错误边界是必须的:

// 错误边界组件示例

class WorkflowErrorBoundary extends React.Component<Props, State> {

constructor(props: Props) {

super(props)

this.state = { hasError: false, error: null }

}

static getDerivedStateFromError(error: Error) {

return { hasError: true, error }

}

componentDidCatch(error: Error, errorInfo: ErrorInfo) {

console.error('Workflow error:', error, errorInfo)

// 这里可以上报错误到监控系统

}

render() {

if (this.state.hasError) {

return <WorkflowErrorFallback error={this.state.error} />

}

return this.props.children

}

}

四、前后端交互机制

4.1 API 服务层的设计

Dify 将所有的 API 调用抽象到 service 层,这是一个很好的实践:

// service/common.ts

export const fetchModelProviders = () => {

return fetch('/console/api/workspaces/current/model-providers', {

method: 'GET',

headers: getAuthHeaders(),

}).then(res => res.json())

}

export const fetchAppInfo = (appId: string) => {

return fetch(`/console/api/apps/${appId}`, {

method: 'GET',

headers: getAuthHeaders(),

}).then(res => res.json())

}

服务层的优势:

- 统一的错误处理:所有 API 调用使用相同的错误处理逻辑

- 认证机制集中:

getAuthHeaders()统一处理认证头 - 易于 Mock:测试时可以轻松 Mock 整个服务层

4.2 类型安全的 API 调用

TypeScript 的使用让 API 调用变得类型安全:

// types/app.ts

export interface App {

id: string

name: string

description: string

created_at: string

updated_at: string

}

// service 层使用类型

export const fetchAppInfo = async (appId: string): Promise<App> => {

const response = await fetch(`/console/api/apps/${appId}`)

return response.json()

}

// 组件中使用

const { data: app } = useSWR<App>(`/api/apps/${appId}`, () => fetchAppInfo(appId))

这种类型安全的设计避免了很多运行时错误,提升了开发体验。

五、样式架构:Tailwind CSS 的实践

5.1 原子化 CSS 的选择

有开发者指出"项目使用了 Next.js 中几乎所有可用的样式方法",并建议"仅使用 Tailwind CSS 确实使一些样式难以编写,但我认为将其与 CSS Modules 或 Sass 配对会更好"。

让我们看看 Dify 是如何平衡的:

// 基础组件使用 Tailwind

const Button = ({ children, variant = 'primary' }: ButtonProps) => {

const baseClasses = 'px-4 py-2 rounded-md font-medium transition-colors'

const variantClasses = {

primary: 'bg-blue-600 text-white hover:bg-blue-700',

secondary: 'bg-gray-200 text-gray-900 hover:bg-gray-300',

}

return (

<button className={`${baseClasses} ${variantClasses[variant]}`}>

{children}

</button>

)

}

// 复杂组件使用 CSS Modules

import s from './style.module.css'

const WorkflowCanvas = () => {

return (

<div className={s.workflowCanvas}>

{/* 复杂的工作流画布样式通过 CSS Modules 处理 */}

</div>

)

}

混合使用的优势:

- 快速开发:常用样式通过 Tailwind 快速实现

- 复杂样式:需要复杂计算或动画的样式使用 CSS Modules

- 主题一致性:Tailwind 的设计系统保证了整体一致性

5.2 响应式设计的实现

Tailwind 的响应式前缀让 Dify 能够轻松实现响应式设计:

const AppGrid = ({ apps }: { apps: App[] }) => {

return (

<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 xl:grid-cols-4 gap-4">

{apps.map(app => (

<AppCard key={app.id} app={app} />

))}

</div>

)

}

六、性能优化策略

6.1 代码分割与懒加载

Next.js 的动态导入配合 React 的懒加载,实现了很好的代码分割:

// 懒加载重型组件

const WorkflowEditor = lazy(() => import('./workflow-editor'))

const WorkflowPage = () => {

return (

<Suspense fallback={<WorkflowEditorSkeleton />}>

<WorkflowEditor />

</Suspense>

)

}

6.2 SWR 的缓存优化

SWR 的内置缓存机制大大减少了不必要的网络请求:

// 全局 SWR 配置

import { SWRConfig } from 'swr'

const App = ({ children }: { children: React.ReactNode }) => {

return (

<SWRConfig

value={{

refreshInterval: 30000, // 30秒自动刷新

dedupingInterval: 5000, // 5秒内去重

revalidateOnFocus: false, // 聚焦时不重新验证

}}

>

{children}

</SWRConfig>

)

}

6.3 虚拟滚动的应用

对于长列表,Dify 使用了虚拟滚动来优化性能:

import { FixedSizeList } from 'react-window'

const MessageList = ({ messages }: { messages: Message[] }) => {

return (

<FixedSizeList

height={600}

itemCount={messages.length}

itemSize={80}

itemData={messages}

>

{MessageItem}

</FixedSizeList>

)

}

七、开发体验优化

7.1 TypeScript 的深度集成

Dify 的 TypeScript 使用不是表面功夫,而是深度集成:

// 严格的类型定义

interface WorkflowNode {

id: string

type: NodeType

position: { x: number; y: number }

data: Record<string, unknown>

}

// 类型推导和约束

type NodeHandler<T extends WorkflowNode> = (node: T) => void

// 泛型的灵活使用

function createNode<T extends WorkflowNode>(type: T['type'], data: T['data']): T {

return {

id: generateId(),

type,

position: { x: 0, y: 0 },

data,

} as T

}

7.2 开发工具链的配置

虽然源码中没有直接展示,但根据现代前端项目的最佳实践,Dify 应该配置了:

- ESLint + Prettier:代码格式化和质量检查

- Husky + lint-staged:提交前的代码检查

- Storybook:项目使用 Storybook 进行 UI 组件开发

八、架构演进的思考

8.1 当前架构的优势

通过分析,我们可以看出 Dify 前端架构的几个显著优势:

- 技术栈现代化:Next.js + TypeScript + Tailwind CSS 代表了当前的最佳实践

- 状态管理清晰:Context + SWR 的组合既简单又强大

- 组件设计合理:分层明确,复用性强

- 性能考虑周全:懒加载、缓存、虚拟滚动等优化手段齐备

8.2 潜在的改进空间

当然,任何架构都有改进空间:

状态管理工具统一:如社区开发者指出的,“项目依赖包含了 ahook 和 swr,ahook 的 useRequest 和 swr、TanStack Query 提供类似功能。在数据获取方面,我认为统一这方面会更好,为未来维护提供统一路径和集中管理。”

表单处理优化:可以考虑"引入像 React Hook Form 这样的表单库"来替代"手写的正则表达式"。

构建工具优化:对于主要是 CSR 的应用,是否考虑使用 Vite 来获得更好的开发体验?

九、实战建议

基于对 Dify 前端架构的分析,我总结几个实战建议:

9.1 状态管理的选择策略

- 简单应用:React Context + useState 足够

- 中等复杂度:Context + SWR 的组合,如 Dify

- 复杂应用:考虑 Redux Toolkit + RTK Query

9.2 组件设计的最佳实践

- 单一职责:每个组件只做一件事

- 组合优于继承:通过组合构建复杂组件

- 自定义 Hooks:抽象可复用的逻辑

9.3 性能优化的要点

- 合理的代码分割:按路由和功能模块分割

- 缓存策略:善用 SWR 的缓存机制

- 列表优化:长列表使用虚拟滚动

结语

Dify 的前端架构体现了现代 React 应用的最佳实践。从 Next.js 的选择到状态管理的设计,从组件架构到性能优化,每一个决策都有其深层的考虑。

特别是 Context + SWR 的状态管理组合,为中等复杂度的应用提供了一个很好的参考。它既避免了 Redux 的复杂性,又保持了足够的灵活性和性能。

在下一章中,我们将深入应用管理模块的源码实现,看看 Dify 是如何处理应用的创建、配置、版本控制等核心功能的。相信通过对前端架构的理解,再去看具体的业务实现会更加清晰。

如果你正在设计自己的前端架构,不妨参考 Dify 的做法:先从简单开始,在复杂度增长的过程中逐步演进。记住,好的架构不是设计出来的,而是演进出来的。

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)