关于操作系统,应用程序,驱动,硬件 这4者之间的调用关系怎样

关于操作系统,应用程序,驱动,硬件 这4者之间的调用关系怎样

·

操作系统、应用程序、驱动和硬件之间的调用关系是一个层次化的协作体系,其核心逻辑可概括为“应用请求 → 操作系统调度 → 驱动适配 → 硬件执行 → 反向反馈”。以下是具体调用链路的分步解析:

1. 用户触发应用程序请求

- 场景示例:用户双击Word文档 → 应用程序启动。

- 过程:

-

应用程序(如Word)向操作系统发起资源请求(如读取文件、调用打印机)。

-

请求通过系统调用接口(System Call)进入操作系统内核(如Linux的

open()、read()函数)。

-

2. 操作系统调度资源

- 核心职责:

- 资源管理:分配CPU时间片、内存空间、文件I/O权限等。

- 权限控制:验证应用程序是否有权访问硬件(如禁止普通应用直接操作摄像头)。

- 抽象层:将硬件操作封装为通用接口(如网络编程的Socket API)。

- 关键操作:

-

若请求涉及硬件(如保存文件到磁盘),操作系统将调用对应设备驱动。

-

3. 驱动适配硬件操作

- 驱动的作用:

- 翻译官:将操作系统的通用指令转换为硬件能理解的特定协议(如USB驱动将数据打包为USB协议)。

- 硬件控制:直接操作寄存器、内存映射I/O(MMIO)或中断控制器。

- 示例:

-

显卡驱动接收操作系统的绘图指令 → 转换为GPU能执行的显存写入操作。

-

键盘驱动捕获按键扫描码 → 转换为操作系统可识别的ASCII字符。

-

4. 硬件执行并反馈

- 硬件响应:

- 执行物理操作(如磁盘旋转读写、屏幕像素点亮)。

- 通过中断(Interrupt)通知驱动操作完成(如数据传输完毕)。

- 数据流:

-

硬件 → 驱动 → 操作系统 → 应用程序(如网络包到达网卡 → 驱动解析 → 操作系统路由 → 浏览器接收)。

-

5. 逆向反馈链路

- 中断驱动机制:

- 硬件完成任务后触发中断,驱动处理中断并更新操作系统状态。

- 操作系统唤醒等待的应用程序线程(如I/O完成后恢复进程)。

- 同步/异步模式:

-

同步:应用程序阻塞等待结果(如文件保存)。

-

异步:操作系统通过回调或事件通知应用(如网络下载完成)。

-

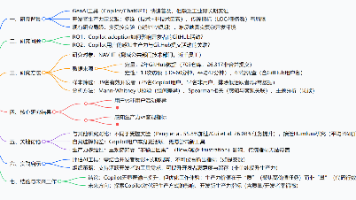

层次化调用关系图示

用户操作

↓

应用程序(发起请求)

↓

操作系统(系统调用、权限检查、资源分配)

↓

驱动程序(协议转换、硬件控制)

↓

硬件(执行操作、触发中断)

↑

驱动程序(处理中断、返回结果)

↑

操作系统(更新状态、唤醒应用)

↑

应用程序(接收结果、展示给用户)关键设计原则

-

抽象隔离:应用程序无需关心硬件差异(如不同显卡的驱动差异)。

-

安全控制:防止恶意软件直接破坏硬件(如BIOS锁)。

-

性能优化:驱动可实现DMA(直接内存访问)减少CPU负载。

-

扩展性:通过加载新驱动支持新硬件(如即插即用设备)。

典型场景举例:打印文档

- 用户在Word中点击“打印” → Word调用操作系统打印API。

- 操作系统检查打印机状态 → 调用打印机驱动。

- 驱动将文档数据转换为打印机语言(如PCL) → 通过USB/网络发送指令。

- 打印机执行打印 → 完成后触发中断 → 驱动通知操作系统。

- 操作系统弹出“打印完成”提示 → Word显示状态。

通过这种分层协作,计算机系统实现了软件与硬件的解耦,保障了稳定性和可扩展性。

更多推荐

已为社区贡献56条内容

已为社区贡献56条内容

所有评论(0)